Les fouilles archéologiques menées sur le site de Évreux (27) – Cimetière de l’hôpital psychiatrique – Cimetière des indigents de l’hôpital de Navarre_RN 13 – Déviation SO ont été réalisées par le bureau d’études Éveha sous la responsabilité d’Anne-Sophie Vigot dans le cadre du projet d’aménagement porté par Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie – Service Mobilités Infrastructures. Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges du cimetière de l’hôpital psychiatrique.

Problématiques scientifiques du cahier des charges

La fouille de cet ensemble funéraire particulier était motivée par l’étude des pratiques funéraires et l’étude biologique des populations (biométrie, état sanitaire, paléopathologie), sachant que le lien du cimetière avec l’hôpital psychiatrique obligeait à une prise en compte spécifique de ces questions.

Il s’agissait également d’étudier l’impact des traitements prodigués aux patients au niveau du squelette (liens, vêtements de contention, chocs électriques, interventions chirurgicales, autopsies). Certains patients pouvaient porter des traces de traumatismes importants liés aux conflits armés de la fin du XIXe siècle (guerre de 1870, guerre de Crimée) et du XXe siècle (les deux guerres mondiales). À noter que les sépultures relevant des conflits armés devaient être traitées en collaboration avec les services compétents (ONAC).

Plusieurs questions éthiques devaient être prises en considération et en premier lieu le principe du traitement des restes anthropobiologiques avec « respect et dignité » ; le choix de l’identification nominale ou de l’anonymisation des individus intervenait dans le processus ; la destination finale des restes (ré-inhumation, incinération ou constitution en collection de référence) orientait les travaux à effectuer sur les restes ostéo-archéologiques.

Cette fouille a ainsi été prescrite et portée par la volonté de l’Etat, co-financeur de l’opération avec les collectivités, de faire de ce projet unique une opération exemplaire.

Une opération atypique et unique

Le cimetière de l’hôpital de Navarre a été mis en place peu de temps après la construction de ce dernier, en raison d’une épidémie de choléra en 1866. Son utilisation perdure jusqu’en 1976, date des dernières inhumations. Le lieu est désacralisé en 2010.

Le caractère spécifique de cette opération est lié à l’aspect récent des inhumations et soulève des questions éthiques sur le statut des restes humains. Il était important de respecter la dignité des défunts et de travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour garantir que ces fouilles soient menées de manière respectueuse et responsable, certains défunts ayant toujours des familles soucieuses de leurs ancêtres. Dans cette perspective, il faut mentionner la démarche portée par l’Etat et la mairie d’Evreux de recherche des familles concernées par des défunts et, pour celles

qui se sont fait connaître, la possibilité offerte de réinhumer leurs défunts dans un cimetière de leur choix.

Pour cela, un travail de mémoire a été réalisé par l’association « urgence patrimoine » qui a effectué, en 2021, un travail d’inventaire des individus inhumés dans le cimetière depuis 1936.

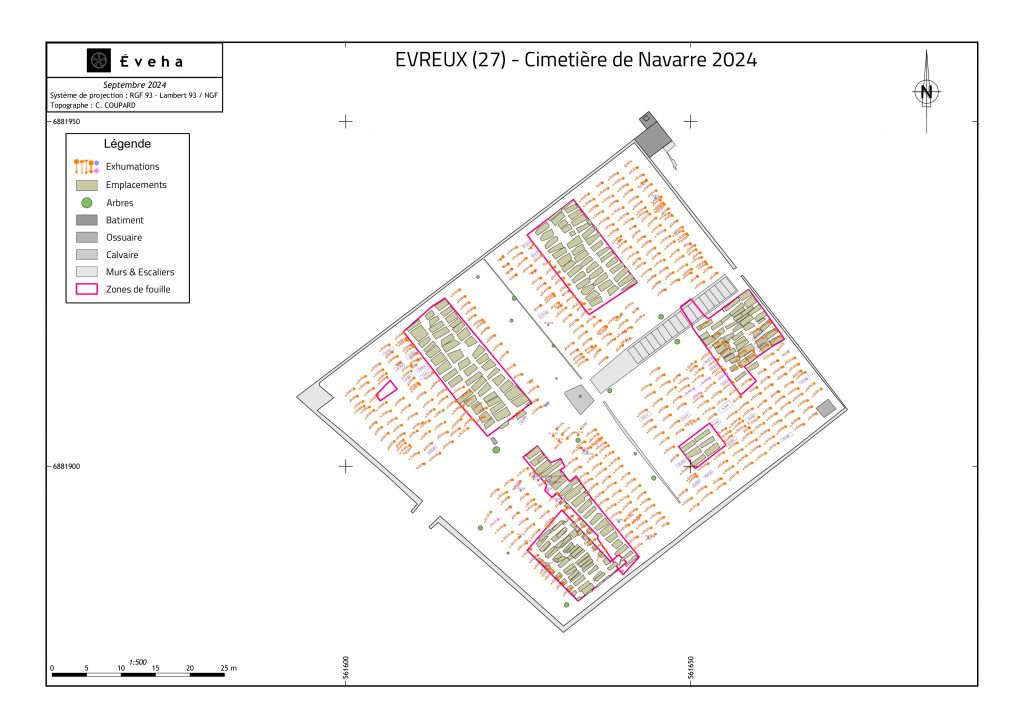

Le devenir de ce cimetière est resté en suspend durant de nombreuses années mais, suivant le désir collectif, il a été décidé de déplacer ces tombes dans le cadre d’un relèvement des inhumations via une entreprise d’exhumation (la société Rebitec). Une opération archéologique a été associée à cette démarche, permettant d’enregistrer des informations inédites concernant 188 des 800 emplacements identifiés sur le site. Les emplacements non concernés par la fouille archéologiques ont fait l’objet d’exhumations particulières, réalisées par une entreprise agréée en coactivité avec le bureau d’études archéologiques Éveha à l’aide d’un protocole mis en place en lien avec les archéologues.

Les individus issus des tombes déplacées sont partis en crémation, leurs cendres ont été dispersées dans un puits du souvenir qui leur a été dédié dans l’actuel cimetière de Navarre le 8 novembre 2024.

L’opération avant l’opération : l’enregistrement topographique et photographique de la signalétique du cimetière

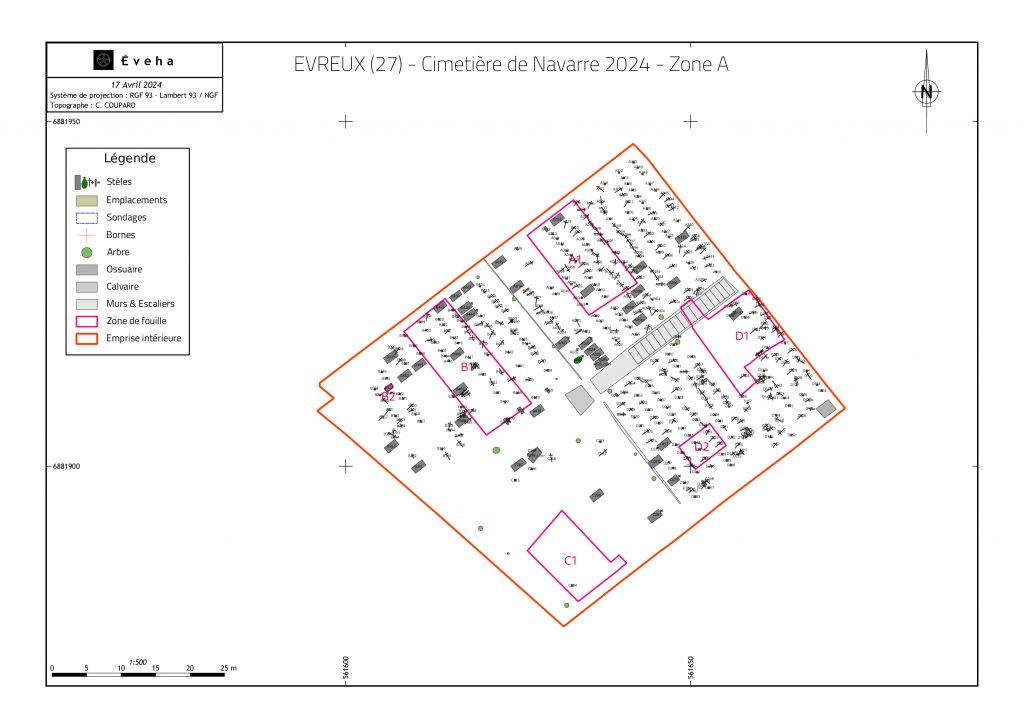

Contrairement à une opération archéologique classique, une intervention préalable à la fouille a été effectuée. Une campagne de relevé topographique et photographique de plusieurs jours a été nécessaire afin d’enregistrer l’emplacement de cette signalétique encore visible. Un plan complet de ces relevés a pu être produit (Fig. 1).

Si de nombreuses croix étaient tombées au sol, de nombreux marquages étaient encore visibles, indiquant l’emplacement et l’identité de chacun des derniers inhumés.

Pour des raisons scientifiques et psychologiques, il a été décidé d’anonymiser les individus dans la phase de fouille. Ainsi, chaque croix a été retirée et la relation entre l’individu et son identité sera restaurée dans le cadre de la post-fouille.

Différents types de signalétiques sont identifiables. Le matériau principalement utilisé étant le bois, on distinguera les croix en bois, pour les catholiques, et les stèles rectangulaires, pour les représentants des autres religions. Quelques monuments funéraires plus récents sont présents. Il s’agit de couverture de béton, de pierre ou de marbre, de format rectangulaire, recouvrant la tombe. Ces monuments peuvent être surmontés de petites stèles nominatives en pierre. Les monuments les plus anciens sont constitués de stèles en pierre surmontées d’une croix en métal (Fig . 2).

La fouille : le cimetière, une gestion et des pratiques codifiées

a- La topographie du site

Le cimetière est installé dans un enclos quadrangulaire de plus de 2000 m². L’ensemble est divisé en 4 portions (zone A en haut à gauche, zone B en bas à gauche, zone C en bas à droite et zone D en haut à droite) séparé entre le nord-ouest et le sud-est par un escalier et un espace de circulation et séparé entre la partie haute et la partie basse par un aménagement en béton permettant de gérer la rupture de pente. Un calvaire est situé au centre de l’espace.

Les différents secteurs sont constitués de bandes parallèles de sépultures orientées nord-est–sud-ouest (Fig. 3).

b-La gestion de l’espace funéraire

Ce cimetière, utilisé durant plus d’un siècle, connaît une occupation dense mais organisée. En effet, 800 emplacements sont délimités par une signalétique, alignés et organisés sur les quatre secteurs de l’enclos cimétérial.

Si l’on observe peu de recoupements entre les différents emplacements (Fig. 4), en revanche les tombes se superposent au sein d’un même emplacement, allant jusqu’ à 6 phases d’occupation.

L’inventaire de la gestion cimétériale, conservé à partir de 1936 dans les archives de l’hôpital, nous indique que trois phases d’inhumation ont eu lieu entre cette date et 1976 – certains relèvements ayant eu lieu dans un laps de temps très court au moment de la seconde guerre mondiale. Seulement quelques années peuvent séparer deux inhumations.

La présence d’un four crématoire, situé au nord du site (Fig. 5), participe à la gestion de ces relèvements. En effet, les corps exhumés, souvent encore partiellement décomposés, devaient être crématisés au sein de ce four.

La découverte d’importants amas osseux au sein des comblements de certaines tombes, principalement situées dans la zone haute, proche du four, indique une utilisation opportuniste des fosses ouvertes. La quantité des ossements représentant plusieurs individus, le four devait être vidangé une fois plein.

Tous les individus relevés ne devaient pas être incinérés, comme l’indique la présence d’un ossuaire, dans l’angle est du site, ou bien comme l’indique la présence de nombreuses réductions découvertes au sein des sépultures les plus récentes.

c- Les pratiques funéraires

Les sépultures sont en général des sépultures individuelles – les individus les plus anciens de l’emplacement n’étant pas inhumés dans la même fosse. Certaines tombes présentent néanmoins une réduction.

Les individus reposent sur le dos, les membres inférieurs en extension, les membres supérieurs ayant des positions variables.

Les sujets reposent dans des cercueils de factures diverses.

Des dépôts mémoriels ont pu être découverts aux abords de la signalétique de la tombe ou au sein même de la fosse. Des crucifix, angelots (Fig. 6), perles de couronnes mortuaires, pot de fleurs ont pu être retrouvés dans le comblement des fosses. Il s’agit sans doute des restes des dépôts issus de tombes antérieures, remis dans le comblement de la sépulture la plus récente.

L’individu est inhumé habillé, de vêtements civiles parfois (robe, pantalon, chaussures…)(Fig. 7) ou, le plus souvent, de chemise de nuit d’hôpital. Seuls les vêtements en synthétique ont pu être mis au jour, les vêtements en coton se sont décomposés, laissant uniquement quelques boutons comme traces de leur présence.

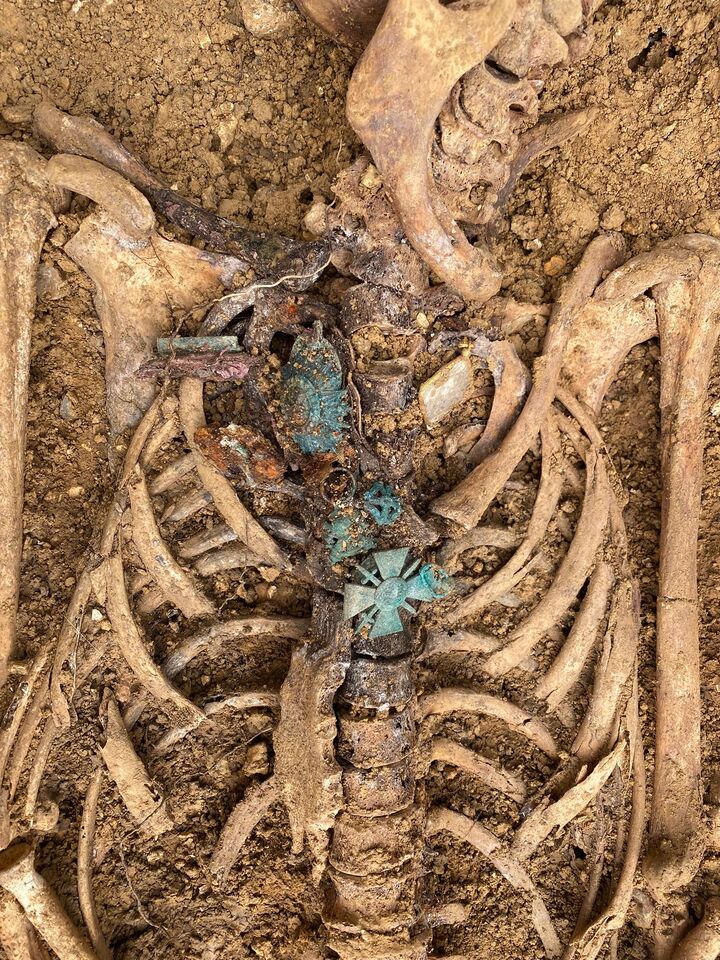

Peu d’objets personnels ont été découverts en accompagnement de l’individu. Il s’agit, dans ce cas, principalement d’objets religieux (médailles, croix, icônes, crucifix, chapelets…). Des accessoires de coiffure, comme des peignes, peuvent également être retrouvés. Les alliances sont les principaux éléments de parure mis au jour. Deux individus étaient en revanche porteur de médailles militaires (Fig. 8).

d- Démographie, état sanitaire, pathologies et techniques médicales

La population inhumée n’est pas une population naturelle, seuls deux enfants et trois adolescents sont présents au sein de ce groupe d’adultes. En revanche la population est mixte.

De nombreux individus sont âgés et porteurs de pathologies liées à la sénescence (arthrose, édentation…).

Un important travail d’analyse reste à faire sur cette question.

Associées à certaines pathologies, il a été possible de constater les traces de soins médicaux. La prothèse de hanche (Fig. 9) est un des cas les plus récurrents identifiée sur le site. Plusieurs modèles ont été distingués.

Des prothèses dentaires (couronnes, pivots…) peuvent également faire l’objet d’une analyse typologique.

Les sépultures exhumées

Les sépultures ne faisant pas l’objet d’une étude archéologique ont été exhumées par l’entreprise spécialisée Rebitec. Cette expérience unique de collaboration entre archéo-anthropologue et spécialistes de l’exhumation a été très enrichissante de part et d’autre, chaque partie apportant son expertise.

La méthode d’exhumation a été adaptée à la fouille archéologique et cette dernière a été simplifiée afin d’en réduire les délais. Néanmoins, cette coopération a permis une observation complète du corps de tous les individus exhumés et de prendre en note toutes les informations essentielles à la compréhension de l’espace de décomposition. La détermination du sexe et de l’âge de l’individu a été faite sur le terrain lorsque les observations le permettaient. Tous les détails de pathologie, mobilier d’accompagnement, ont été pris en note.

Ce travail a permis d’offrir une vision d’ensemble du cimetière et des individus qu’il renferme (Fig. 10).

Conclusion préliminaire et recherches à venir

La fouille particulière du cimetière de l’ancien hôpital psychiatrique de Navarre a permis de reconstituer l’histoire et la culture des individus inhumés en ces lieux. En effet, les sépultures récentes peuvent révéler des informations précieuses sur les pratiques funéraires, les croyances religieuses et les rituels de deuil d’une époque donnée. La gestion raisonnée de l’espace funéraire en est le premier témoin.

Les objets funéraires retrouvés aident à mieux comprendre la vie quotidienne et les valeurs de cette communauté.

Cette opération est également d’un intérêt médical majeur dont l’analyse reste à venir, permettant de comparer les dossiers médicaux des patients avec les impacts observés sur leurs squelettes pour les individus qui seront identifiables. Cela offre des perspectives précieuses pour comprendre l’évolution des conditions de santé et des maladies des patients au fil du temps.

En post-fouille, il s’agira désormais d’analyser les pratiques funéraires mises en œuvre dans ce cimetière (mode d’inhumation, dépôt d’objets, utilisation de vêtements…). La gestion de l’espace funéraire prendra également une grande part dans la réflexion, notamment en raison de l’utilisation d’un four crématoire.

Les aspects biologique et paléopathologique seront pris en compte. L’aspect pathologique physique sera mis en perspective avec l’aspect psychiatrique à l’aide des dossiers médicaux des individus identifiables (corrélation entre le physique et le psychique, conséquences physiques de l’enfermement et du traitement médical…).

Enfin, la question de l’éthique de ce type d’opération et l’aspect novateur de la collaboration entre une équipe d’archéologues et une équipe d’exhumation sera développée en post-fouille.