Une prospection diachronique subaquatique a été réalisée dans la rivière Dordogne par le bureau d’études Éveha, sous la responsabilité de Simon N’tela, dans le cadre du projet de maintenance du barrage de Mauzac porté par EDF – UP Centre. Les investigations archéologiques ont notamment permis de mettre au jour une vingtaine d’épaves modernes et contemporaines.

Problématique scientifique

Les travaux de restauration des vannes toits et de maintenance mécanique du barrage hydroélectrique de Mauzac ont nécessité l’abaissement de la retenue de 3,27 mètres sous la cote RN. Cet étiage forcé a poussé les agents du SRA Nouvelle-Aquitaine à faire appelle au Service plongée d’Éveha afin de réaliser un inventaire des vestiges archéologiques du lit mineur et du lit majeur de la rivière, associé à un repérage archéologique plus large.

L’opération, rendu possible grâce au soutien matériel et humain de la Mission Subaquatique Nouvelle-Aquitaine (Ministère de la Culture) a été divisée en deux phases. La première phase opératoire a consisté en une dévalaison de la rivière, associée à un survol par drone, permettant d’observer les berges et les zones exondées, de sorte à repérer les aménagements de berges, ouvrages de franchissement et autres gisements submergés. La seconde phase consistait en une campagne de détection géophysiques sur les zones profondes, visant à révéler les

vestiges conservés en fond de rivière.

Problématique scientifique

Cinq jours de recherches subaquatiques dans la portion de chenal localisée entre les communes de Mauzac-et-Grand-Castang et Limeuil ont tout d’abord permis de mettre au jour pas moins de 26 épaves de bateaux. Il s’agit pour la plupart de barques de pêche ou de travail, vraisemblablement modernes et/ou contemporaines.

siècle. Source : Archives départementales de la Dordogne.

L’une d’entre elles a particulièrement retenue notre attention, dans la mesure où il s’agit très certainement d’un gabarot de Dordogne, une embarcation à la morphologie bien spécifique, qui fut employée sur cette rivière jusqu’au siècle dernier, pour la pêche ou la traversée de l’eau.

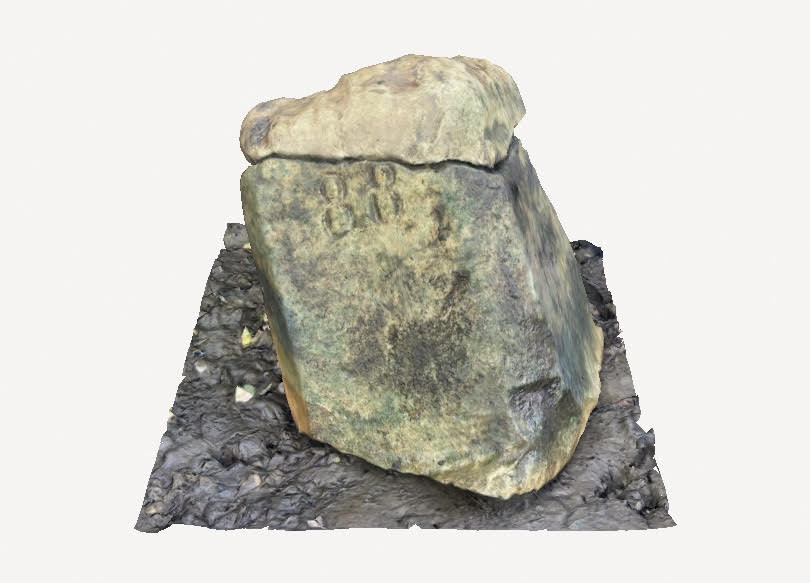

Ensuite, deux bornes kilométriques fluviales, qui jalonnaient jadis le chemin de halage au bord de la rivière Dordogne et permettaient de préciser les distances parcourues par les bateaux pour calculer les droits à percevoir sur le transport des marchandises, ont été

retrouvées.

Enfin, le balayage du chenal au sonar latéral a permis de révéler quelques anomalies géophysiques intéressantes, qui pourraient être expertisées in situ, en plongée humaine ou robotisée.

Les études à venir

Le travail de post-fouille consistera à passer en revue les données recueillies sur le terrain, en mettant particulièrement l’accent sur l’analyse des données géophysiques préalablement acquises. En effet, les cibles potentiellement archéologiques, identifiées aux cours de la deuxième étape de l’évaluation, pourraient nécessiter la mise en place d’une opération archéologique à part entière.

Suivant une démarche régressive, l’étude architecturale des embarcations les mieux conservées visera à mettre en exergue leurs caractéristiques propres et à établir une chronologie en lien avec l’histoire de la navigation fluviale dans le bassin de la Dordogne, de

sorte à mieux comprendre leur place dans l’histoire de l’activité batelière de cette région.

Ce type d’opération témoigne surtout de l’importance de l’investigation archéologique dans les milieux humides et colmatés. Tant de vestiges périssables, indispensables à la compréhension des sociétés du passé et de leur environnement, nous échappent faute de moyens alloués à leur étude et leur préservation à long terme.