Les fouilles archéologiques menées sur le site de Neuvy-en-Sullias (45) – La Guette – Carrière Les Terres de l’Aulne ont été réalisées par le bureau d’études Éveha sous la responsabilité d’Audrey Delalande dans le cadre du projet d’aménagement porté par Ligérienne Granulats. Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour un ensemble funéraire et une zone d’habitat tous deux datés du Bronze Final (1350 à 800 av. n.è.) et un petit établissement rural du Haut Empire (-52 à 235 de n. è.).

De rares artefacts préhistoriques

Les indices d’occupations préhistoriques se cantonnent à quelques vestiges mobiliers, principalement découverts dans les comblements de structures postérieures, mais également retrouvés hors structure. Des fenêtres mécaniques ponctuelles ont d’ailleurs été pratiquées en fin d’intervention dans les zones de concentration de ces isolats ; elles ont systématiquement révélé l’absence de structure archéologique. On retrouve ainsi quelques pièces lithiques en majorité peu typologiques, mais parmi lesquelles on compte de rares silex taillés attribuables au Mésolithique et d’autres au Paléolithique. Ces indices ne relèvent donc en aucun cas d’une occupation structurée et traduisent surtout vraisemblablement un phénomène d’alluvionnement antérieur à l’âge du Bronze.

Les occupations de l’âge du Bronze

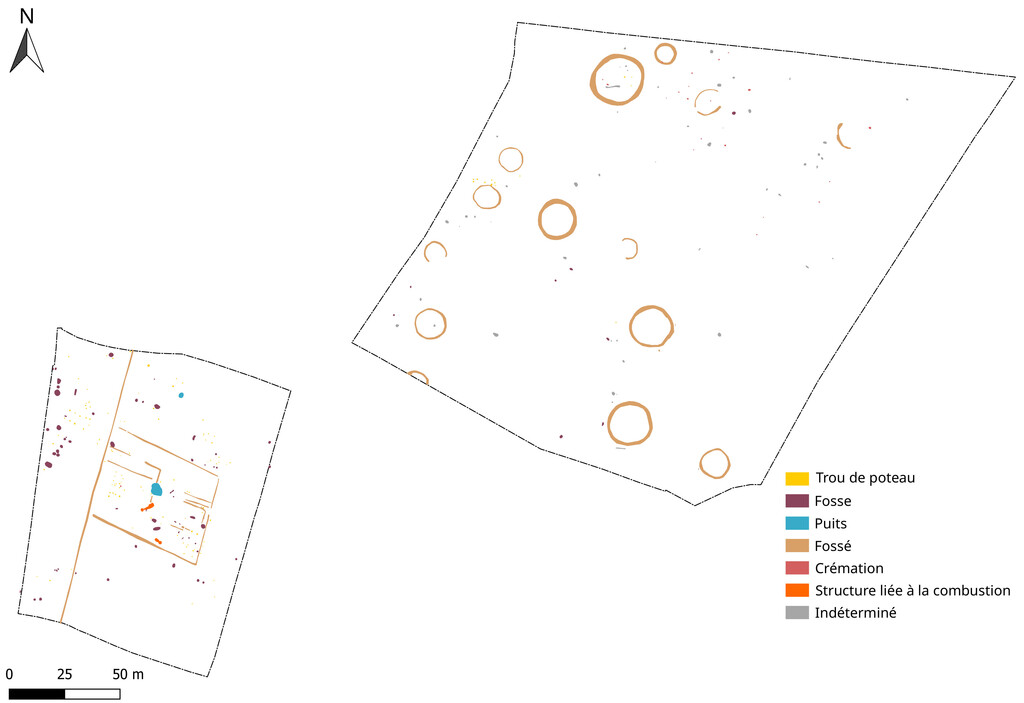

Les fouilles ont permis de mettre en évidence sur la zone 1 une occupation funéraire, caractérisée par des enclos circulaires et des sites de crémation. La zone 2 présente une aire ouverte avec possiblement quelques bâtiments et des structures variées, principalement des fosses contenant du mobilier, pouvant correspondre à une occupation domestique

L’ensemble funéraire

Les enclos de la zone 1, au nombre de quatorze, sont délimités par des fossés de formes variées, certains continus, d’autres discontinus, prenant en plan une forme circulaire ou en « fer à cheval ». Les diamètres des enclos varient de 7 à 19 mètres, avec des surfaces internes allant de 44 m² à 285 m².

Ainsi, l’enclos situé au nord de la zone de fouille est le plus petit avec un diamètre interne de 7 mètres. Il présente des parois évasées et un fond plat, avec un comblement contenant des tessons de céramique protohistorique, ainsi que des résidus de crémation. À l’inverse, l’un des plus grands enclos présente un diamètre externe de 26 mètres et deux crémations ont été découvertes au centre. Son fossé possède un profil en V avec des parois évasées et un fond arrondi.

Certains enclos ont révélé des tessons de céramique pré/protohistorique et des éléments lithiques résiduels, suggérant une activité funéraire plutôt intense dans cette zone. Les comblements des fossés des enclos livrent souvent des fragments de céramique, des restes osseux issus de crémations, ainsi que des objets métalliques tels que des bracelets, des épingles ou des perles en or.

En plus des enclos, 21 fosses sépulcrales ont été identifiées, contenant des dépôts secondaires de crémation. Ces fosses sont principalement localisées au nord-ouest de la zone de fouille et trois d’entre elles sont situées à l’intérieur des enclos circulaires, suggérant une possible relation fonctionnelle entre ces deux types de structures.

Les fosses à crémation varient en taille et en forme, mais partagent certaines caractéristiques communes : parois subverticales et fonds plats. Plusieurs fosses présentent un calage de pierre, parfois indicatif d’un coffrage en matière périssable et contiennent des vases funéraires, souvent accompagnés d’amas osseux. Dans certains cas, les dépôts osseux semblent avoir été placés dans des enveloppes souples, probablement en tissu ou en cuir, qui ne se sont pas conservées.

Le contenu des fosses révèle une grande diversité de pratiques funéraires. Outre les ossements, les fosses contiennent souvent des fragments de céramique, des objets métalliques tels que des pendeloques ou des perles en or, ainsi que d’autres artefacts comme des fusaïoles. Les comblements des fosses montrent des traces d’incendie, probablement liées aux crémations, et certaines fosses ont même été partiellement pillées, comme l’indiquent les perturbations observées.

Crédit: Éveha, 2023.

L’espace domestique

La zone 2, identifiée comme une aire d’occupation domestique lors du diagnostic, a principalement révélé des fosses qui témoignent de l’activité quotidienne de cette communauté à l’âge du Bronze.

Un total de 35 fosses a été découvert dans cette zone, majoritairement localisées dans la partie occidentale du site. Ces fosses présentent une grande diversité de formes et de dimensions, mais sont généralement circulaires ou ovalaires avec des parois subverticales et des fonds plats. Elles contiennent une abondante quantité de céramique, principalement de la céramique commune associée à l’étape moyenne du Bronze final (1150 à 930 av. n. è.).

Certaines fosses se distinguent par la quantité impressionnante de céramique qu’elles contiennent, parfois plusieurs dizaines de kilogrammes. La disposition des tessons dans ces fosses semble suivre un certain ordre, les fragments les plus imposants étant souvent placés au fond, les plus petits au sommet.

Une de ces fosses a révélé une jatte en céramique intacte dans sa partie inférieure, tandis que la partie supérieure était remplie de tessons de céramique disposés de manière plus ou moins plane. Ces tessons sont parfois associés à des éléments de clayonnages, suggérant des pratiques de stockage ou d’autres activités domestiques.

Les objets découverts dans ces fosses incluent, outre la céramique, des pesons, des tores, ainsi que des objets métalliques tels que des bracelets et des fragments de colliers. Les céramiques retrouvées sont pour la plupart des pots et des jarres de céramique commune, avec une rareté notable des pièces de céramique fine, généralement associées à des pratiques de présentation ou de préparation des aliments.

Les découvertes faites à Neuvy-en-Sullias témoignent d’une organisation structurée du site, bien que la synchronie entre les différents types de vestiges (enclos circulaires, fosses à crémation, fosses) reste incertaine. Ce secteur, avec ses 14 enclos fossoyés et ses 22 -ou 23 – dépôts de crémation, représente l’un des plus vastes ensembles de ce type découverts dans la région. Il est comparable à celui d’Alluyes-Saumeray (28) qui présente toutefois un étalement chronologique bien plus important. Son étendue ne semble en outre pas complètement cernée au regard de la répartition des structures, mais également du diagnostic réalisé immédiatement au nord-est, qui a mis en évidence d’autres structures funéraires a priori contemporaines.

Un petit établissement antique

Les vestiges de l’époque antique, découverts principalement dans la zone centrale du site, correspondent à un modeste établissement rural de l’époque romaine. Ce site est structuré autour d’un enclos fossoyé quadrangulaire de 55 mètres sur 40 mètres, avec des fossés marquant des divisions internes, probablement pour séparer différentes activités agricoles.

Les fouilles ont révélé un puits central, dont le comblement a livré des fragments de céramique, d’amphores et de terres cuites architecturales romaines. Deux structures de combustion, vraisemblablement des fours, ont également été mises au jour, suggérant des activités de cuisson, peut-être pour le traitement des céréales. À l’intérieur de l’enclos, quelques bâtiments sur poteaux ont été identifiés, pouvant être des greniers ou des habitations. Les découvertes indiquent une petite exploitation agricole, probablement autarcique, caractérisée par une faible présence d’éléments de « romanité », avec une architecture simple et une céramique locale, ce qui en fait un site rural typique de la région au Haut-Empire.

Les pistes de réflexion

L’étude de la relation entre le secteur funéraire et celui qualifié initialement de « domestique », au sud-ouest, est un des enjeux majeurs de l’étude. Des configurations de fouille permettant d’observer ces deux sphères dans une même unité de lieu et de temps sont en effet particulièrement rares, même sur l’ensemble de l’Europe de l’ouest et pour ainsi dire inédites – du moins à cette échelle – en Centre-Val-de-Loire.

L’identification même de la nature du secteur fouillé en zone 2 revêt un enjeu majeur : à l’issue de la fouille, sa fonction domestique semble moins assurée, notamment en regard des quantités de mobiliers et surtout des pratiques de dépôts mises en évidence. Son replacement dans la sphère « cultuelle », au sens large du terme, pourrait être privilégié, surtout du fait de la proximité relative du secteur funéraire. Le corpus de céramique de l’âge du Bronze revêt, à lui seul, un caractère inédit, avant tout par sa masse. Au regard de ses propriétés, il dépasse le simple intérêt régional et constitue une référence à l’échelle nationale pour la céramique de l’âge du Bronze, et plus particulièrement pour le Bronze final.

Enfin, l’étude de l’établissement antique, qui apparaît de prime abord modeste, mais dont l’implantation semble respecter la préexistence de l’occupation de l’âge du Bronze, permettra d’aborder la question de la perduration des marqueurs dans le paysage et de caractériser ce type de site souvent négligé du fait de leur indigence.