Les fouilles archéologiques menées sur le site de l’Aulnaie à Neuvy-en-Sullias (45) ont été réalisées par le bureau d’études Éveha sous la responsabilité de Richard Lopes dans le cadre du projet d’extension d’une carrière porté par Ligérienne Granulats.

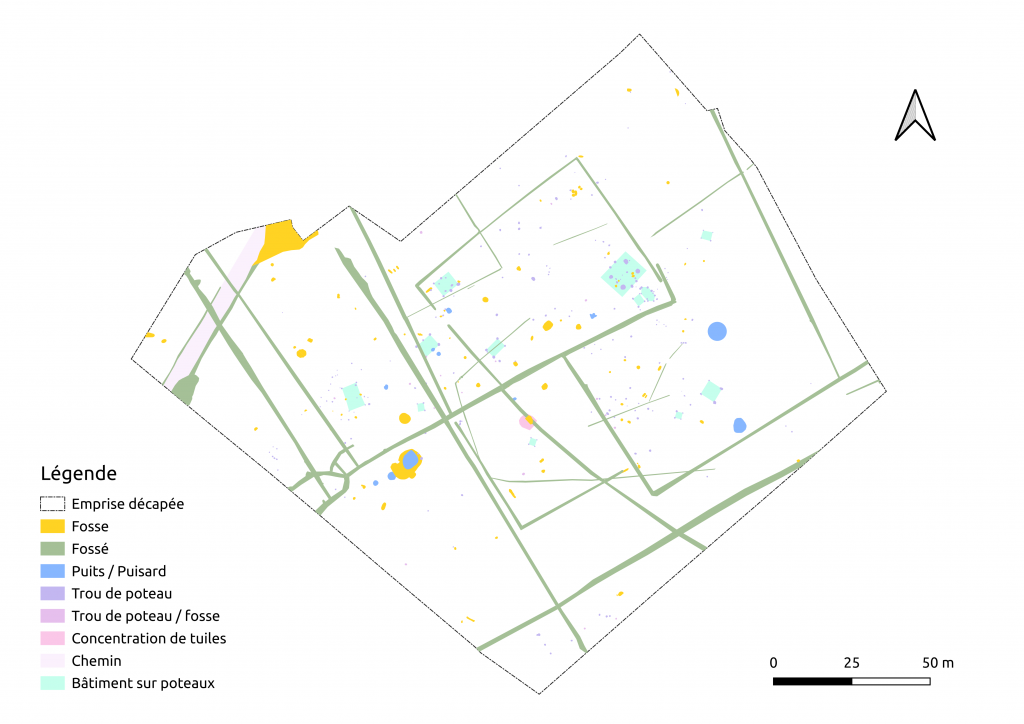

Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour 440 vestiges qui ont pu être classés en cinq périodes allant du Bronze final à l’époque contemporaine.

Le site est localisé sur la rive gauche de la Loire, sur les anciennes terrasses alluviales et plus précisément sur une paléo-île de Loire avec au sud un paléochenal caractérisé sur le terrain par un niveau de grave.

L’occupation protohistorique

Des vestiges ténus d’une occupation ancienne

Les traces les plus anciennes identifiées à l’Aulnaie sont datées entre le Bronze final (1350 av. n. è. à 800 av. n. è.) et le début du Premier âge du Fer (800 av. n. è. à 650 av. n. è.). Il s’agit de deux fosses ayant livré de la céramique caractéristique de la période. L’une des deux présente un profil en entonnoir, son fond est atteint à un mètre de profondeur depuis la surface de décapage. Il pourrait s’agir d’un puisard. Par ailleurs, un enclos ovalaire très arasé se distingue par son orientation et sa forme. Aucun mobilier n’a été mis en évidence dans le comblement, mais les relations stratigraphiques indiquent qu’il pourrait être contemporain des deux fosses.

Une occupation agro-pastorale de l’âge du Fer

Les premières traces d’une occupation pérennes sont datées du Second âge du Fer. Une première sous-phase est datée de La Tène B-C1 (400 av. n. è. à 180 av. n.è.). Elle est matérialisée par l’établissement d’un enclos fossoyé quadrangulaire situé au centre de l’emprise. L’enclos évolue au cours de la période. D’abord partiellement ouvert, il est fermé au sud et présente alors deux entrées latérales matérialisées par des interruptions de fossés. Enfin, l’entrée orientale est barrée par l’extension d’un bras de l’enclos ne laissant plus qu’une ouverture à l’ouest (Fig. 2). Cette dernière présente un poteau entre les deux extrémités de fossés, indiquant probablement la mise en place d’un aménagement spécifique. Le premier enclos sert d’amorce au développement d’autres réseaux de fossés qui délimitent de nouveaux espaces pendant la seconde sous-phase correspondant à La Tène C2-D1 (180 av. n.è. à 75 av. n.è.). À la fin de la période, le site est divisé en plusieurs parcelles loties ou à vocation agro-pastorales. Les limites de l’occupation ne sont pas clairement définies puisque les fossés s’étendent en dehors de l’emprise.

Plusieurs ensembles de trous de poteau mis au jour semblent être contemporains des enclos. Au moins trois bâtiments dessinent des plans typiques du Second âge du Fer (450 av. n. è. à 25 av. n. è.). Il s’agit de constructions sur module porteur central et à parois déportées bien connues dans la moitié septentrionale de la Gaule. L’un d’entre eux, localisé dans le quart sud-est de l’enclos originel, présente deux entrées sur poteaux permettant d’estimer sa superficie minimale à 60 m² (Fig. 3). Dans l’angle nord-ouest de ce même enclos, un ensemble de trous de poteau pourrait dessiner le plan de plusieurs bâtiments superposés, indiquant une reprise de la construction initiale. D’autres ensembles de trous de poteau correspondent vraisemblablement à des bâtiments dont les plans sont plus difficiles à délimiter.

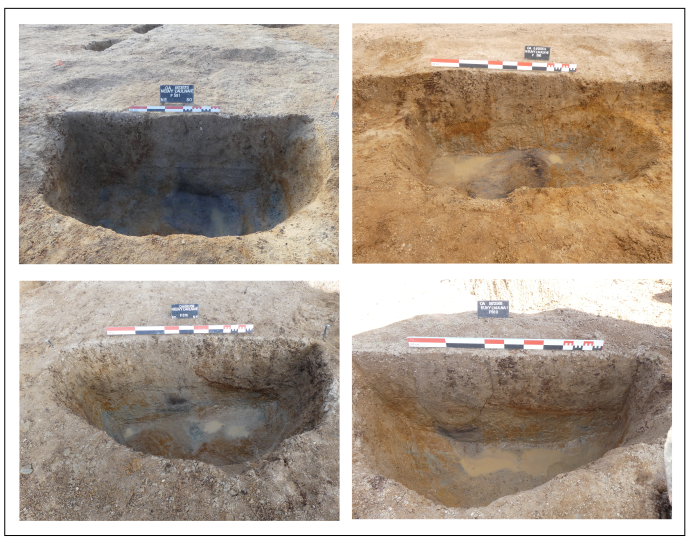

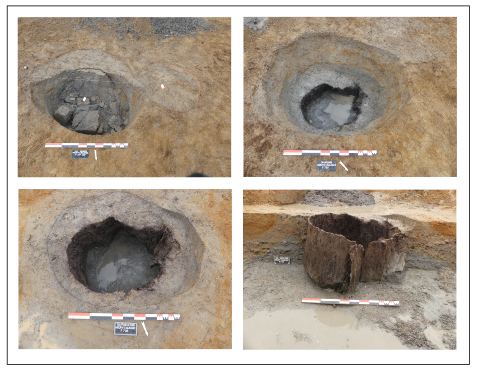

De nombreuses fosses ont été identifiées dans l’emprise, de dimensions diverses, dont certaines ont pu être rattachées à cette période. Nous attirons l’attention sur quatre d’entre elles qui sont caractérisées par des dimensions plus importantes et surtout la présence de bois gorgés d’eau, conservés dans un état exceptionnel. Il s’agit de deux puits dont un est aménagé à partir de tronc de chêne évidés (Fig. 4), d’un vaste bassin ayant livré de nombreux restes organiques (écofacts et artefacts) ainsi qu’une fosse tapissée de racines et de mousse (Fig. 5), que nous interprétons comme un bassin et dans laquelle a été mis au jour un sceau en écorce. La préservation de la matière organique est liée à la présence à faible profondeur de la nappe phréatique, expliquée par la localisation du site sur la rive gauche de la Loire, et d’un paléo-chenal directement au sud, visible en micro-reliefs discret sur le MNT de l’IGN (RGE alti – 1m).

Le parcellaire du Haut-Empire (52 av. n. è. a 235 de n. è.)

Cette période est seulement identifiée grâce à quelques fossés localisés dans la partie occidentale de l’emprise ainsi qu’à une fosse scellée par un niveau de tuiles gallo-romaines. Les fossés sont connectés à ceux décrits précédemment, indiquant que l’occupation est continue entre la fin du second âge du Fer et le début de l’Antiquité.

L’occupation carolingienne (IXe – Xe s. de n. è.)

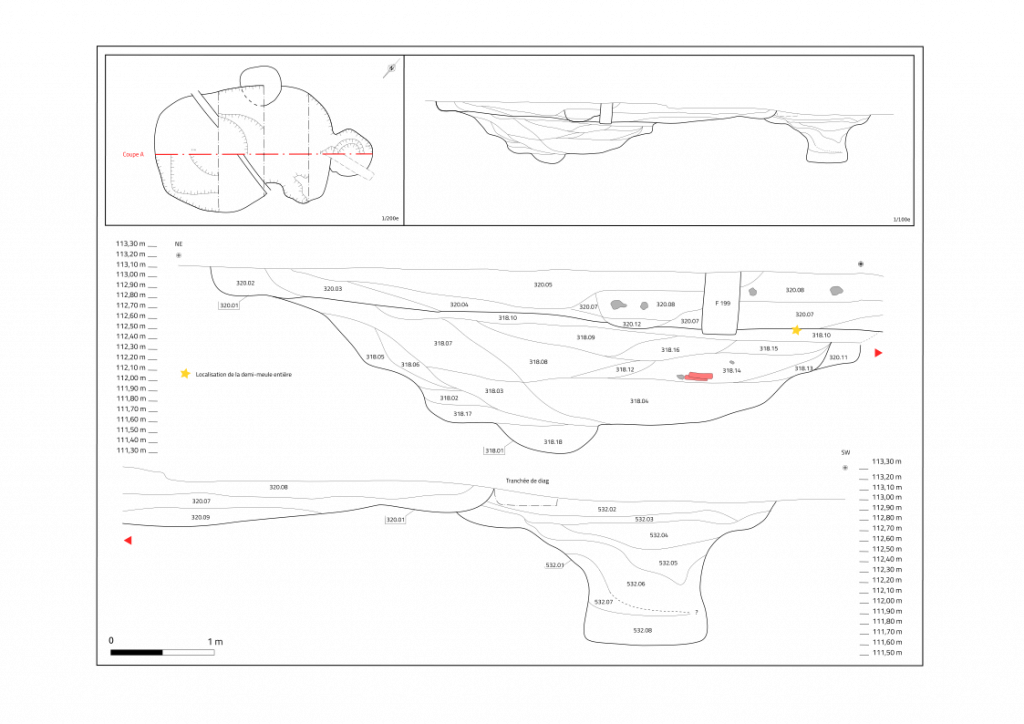

Cette période est caractérisée par un ensemble de trous de poteau correspondant à au moins un bâtiment dont le plan nous échappe. Une vaste fosse a révélé la présence sous-jacente d’un puits dans lequel ont été collectés plusieurs écofacts ainsi qu’une meule, de la céramique et des éléments macro-lithiques. Il pourrait s’agir d’un puits associé à une rampe d’accès (Fig. 6). À l’ouest de cet aménagement, plusieurs fosses profondes correspondant à des puisards ont aussi été identifiées. Des latrines en bois ont également été fouillées à l’est du secteur médiéval. Le conduit en bois de cette construction est constitué de quatre poteaux de sections carrées disposés de façon à former les angles d’un conduit de plan carré fermé par des planches verticales insérées dans les rainures creusées à cet effet (Fig. 7). Ce cuvelage, entièrement collecté et étudié en agence, contenait plusieurs poteries dont une entière. Cette dernière renfermait de la matière fécale fossilisée.

Les vestiges de l’époque contemporaine

Un fossé qui traverse l’emprise de sud-ouest en nord-est en recoupant la plupart des autres vestiges est visible sur le cadastre napoléonien. Il date au plus tard du 18e siècle et a existé pendant au moins un siècle puisque du plastique a régulièrement été retrouvé dans son comblement.

Jusque dans les années 1980, la ferme désaffectée au nord du site était en activité.

Il semble que c’est autour de l’année 1983 que la propriété cesse d’être active (Fig. 8).

Les bâtiments, ainsi que le chemin d’accès orienté de sud-ouest en nord-est, sont alors abandonnés. Ce chemin a été identifié en fouille grâce aux fossés bordiers qui ont laissés leur empreinte dans le sol. Un bassin servant probablement à stocker les eaux résurgentes était lui aussi visible sur le terrain, comblé à la fin de son utilisation par des fragments de béton et de métal. Cette composition a rendu le décapage impossible dans son intégralité.

L’ensemble de l’emprise était traversée de sud-ouest en nord-est par un système de drainage composé de drain parallèles en plastique souples, d’un avaloir et d’un collecteur en béton reliant le bassin au sud de la ferme au cours d’eau qui borde la parcelle au sud, ainsi que des branchements, des boîtes de jonction et d’autres drains servant à relier le réseau au collecteur.

Trois fosses constituent également un témoin indirect de l’occupation de la ferme récente. Il s’agit de trois creusements oblongs dans lesquels ont été déposés des animaux morts enroulés dans des bâches plastiques.

État d’avancement

Actuellement, l’analyse des données de terrain a bien avancée. Les études et analyses se poursuivent en post-fouille afin de préciser davantage la nature et la chronologie des vestiges, en vue de replacer le site dans son contexte scientifique local et régional. Les données acquises seront intégrées aux problématiques actuelles sur les établissements ruraux de la fin du Second âge du Fer et du haut Moyen Âge.