Les fouilles archéologiques menées sur le site de Cambon-les-Lavaur (81) – En Bardes 2 et 3 – A69 – tranche 7 – Site 12 ont été réalisées par le bureau d’études Éveha sous la responsabilité de Anne-Zahra Chemsseddoha, dans le cadre du projet d’aménagement routier pour le compte d’ATOSCA. Les investigations archéologiques se sont déroulées sur une emprise de 1,4 hectare, scindée en deux zones et localisée en bas de versant, entre les coteaux molassiques de Cambon et le cours d’eau du Girou à 200 m au sud. Elles ont permis la mise au jour d’indices de fréquentation et de vestiges structurés attestant plusieurs occupations de la Protohistoire à l’époque médiévale.

Problématiques ayant motivé la fouille

Le principal objectif de la fouille était d’étudier spatialement, fonctionnellement et chronologiquement les structures qui avaient été mises au jour et d’en préciser la nature, la morphologie, la fonction, l’organisation spatiale et l’attribution chronologique des vestiges.

Pour les vestiges attribués à la Protohistoire et au Néolithique, il convenait de préciser la nature des occupations (habitat, zones agricoles et/ou artisanales) et de les replacer dans le contexte archéologique local et, si les données le permettaient, l’environnement naturel environnant.

Occupation domestique et rurale protohistorique

Les vestiges archéologiques les plus anciens ne semblent attestés que dans la zone orientale de la fouille. La phase de fréquentation la plus ancienne se manifeste par une nappe de tessons plus ou moins dense, prise dans un niveau de colluvions couvrant un peu plus de 1000 m² de la partie méridionale de l’emprise. Parmi la céramique, les fractions fines et grossières sont représentées – quelques éléments lithiques ont également été collectés.

Il s’agissait lors de la fouille, grâce à une approche archéologique, géomorphologique et spatiale, de recueillir les données permettant de savoir si la présence de ce mobilier est liée à la mise en place des colluvions, ou bien si elle résulte d’une occupation plus ou moins remaniée par le temps et les bioturbations. Les premiers plans montrent des concentrations relativement localisées. En l’état des connaissances, la céramique est attribuable à la Protohistoire ancienne, du Néolithique au Premier âge du Fer (6000/450 av. n.è).

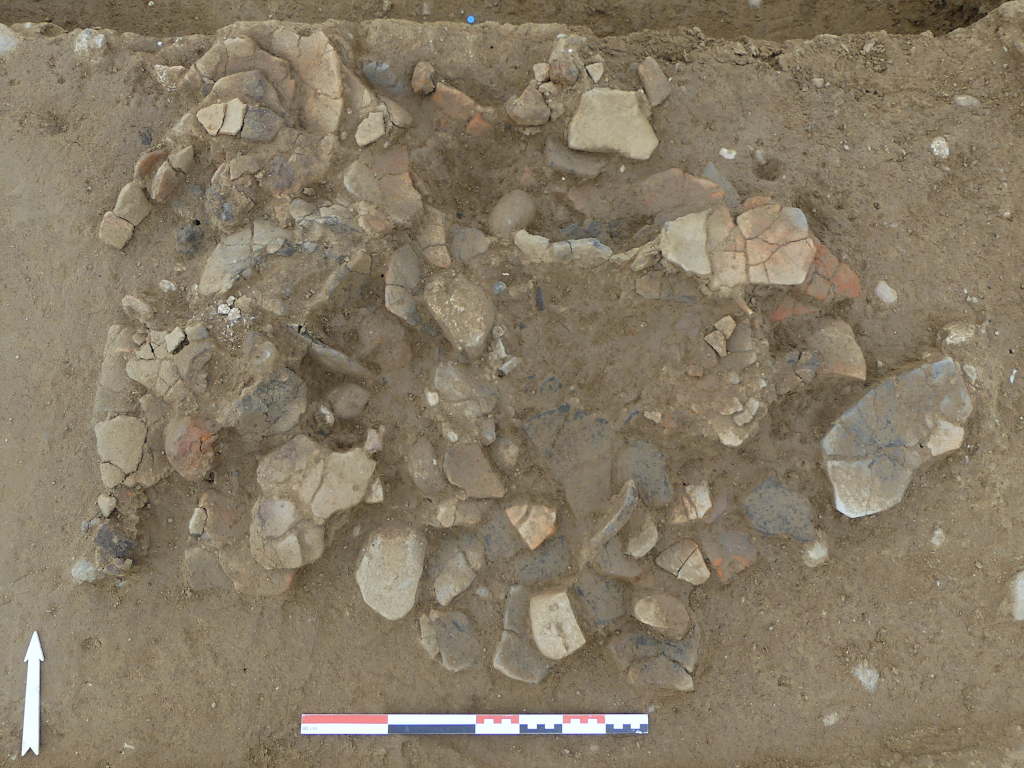

Cette phase ancienne est suivie par une ou plusieurs phases d’occupation, se manifestant principalement à travers quelques structures de chauffe, de stockage et des structures en creux traversant, pour certaines, cette couche de colluvions. En effet, quelques foyers à galets chauffés ont été mis au jour. Ils s’apparentent à un creusement peu profond circulaire ou ovalaire, comblé d’un niveau plus ou moins charbonneux et d’un niveau sommital de galets portant de nombreuses traces de chauffe. Deux d’entre eux se distinguent par la présence de vases fragmentaires et de pesons en terre cuite.

Deux silos et quelques fosses, utilisées par la suite comme dépotoirs ayant livré notamment de la céramique et quelques éléments en métal, complètent les vestiges de ce secteur, qui semblent remonter au minimum à la phase moyenne de l’âge du Fer (600/450 av. n.è.).

À l’est de cet ensemble, et à une phase postérieure datée de La Tène finale (150/30 av. n.è.), semblent appartenir un petit bâtiment sur cinq poteaux pouvant s’apparenter à un grenier aérien, un fossé orienté ouest-est et peut-être un autre petit foyer rectangulaire démantelé. De nombreuses fosses indéterminées et quelques petits fossés arasés complètent les vestiges de ce secteur.

Fig. 4 : Amas de tessons de céramique tapissant le fond d’une fosse arasée. Crédit : Éveha 2024.

Fig. 5 : Vue générale après fouille des trous de poteau formant un petit bâtiment. Crédit : Éveha 2024.

Un réseau de fossés et un four à céramique possiblement d’époque médiévale

La fouille de la zone ouest occupant environ un demi-hectare a permis la mise au jour de vestiges attestant une occupation du site à une époque plus tardive. Cinq fossés ont été identifiés, dont deux parallèles orientés sud-est – nord-ouest et trois orientés nord-sud. Ils sont de gabarits variés et le mobilier collecté est rare. En l’état actuel de l’étude, il n’est pas encore possible de se prononcer sur la fonction et la chronologie de ces aménagements. Néanmoins, probablement au cours de la période médiévale, un four à céramique est construit contre un des fossés principaux, profitant, pour l’aménagement de la fosse de travail, du creux laissé par son comblement partiel. Avec une chambre de chauffe mesurant environ 0,70 m de diamètre et 0,60 m de hauteur préservée, il se distingue par sa sole perforée très épaisse et de forme polylobée, posée sur les parois du four sans système de soutènement. Quelques fosses indéterminées, dont une possible mare, complètent les découvertes.

Fig. 6 : Vue en coupe du fossé et du four à céramique. Crédit : Éveha 2024.

Fig. 7 : Vue en plan de la sole du four en cours de fouille. Crédit : Éveha 2024.

Fig. 8 : Vue en coupe de la sole du four. Crédit : Éveha 2024.

Recherches à venir

Au terme de cette opération, la fouille a permis la mise au jour d’un site présentant plusieurs occupations sur une longue durée, notamment pour la Protohistoire, période peu représentée dans la région. Les études à venir et l’analyse des données récoltées sur le terrain permettront d’affiner nos connaissances du site, sa chronologie et son implantation au niveau local et régional.