Les fouilles archéologiques menées sur le site de Gencay (86) – Cours du Château ont été réalisées par le bureau d’études Éveha sous la responsabilité de Clément Armand dans le cadre du projet d’aménagement porté par EURL, Château de Gençay. Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges s’échelonnant de l’époque médiévale à l’époque contemporaine.

Cadre de l’intervention

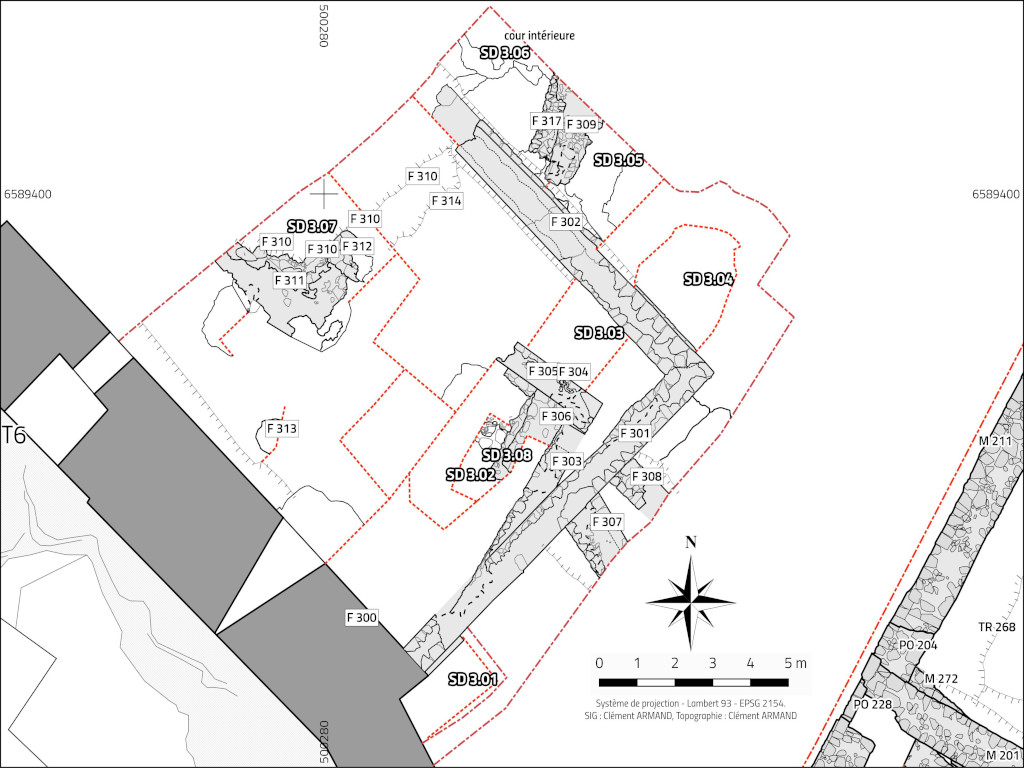

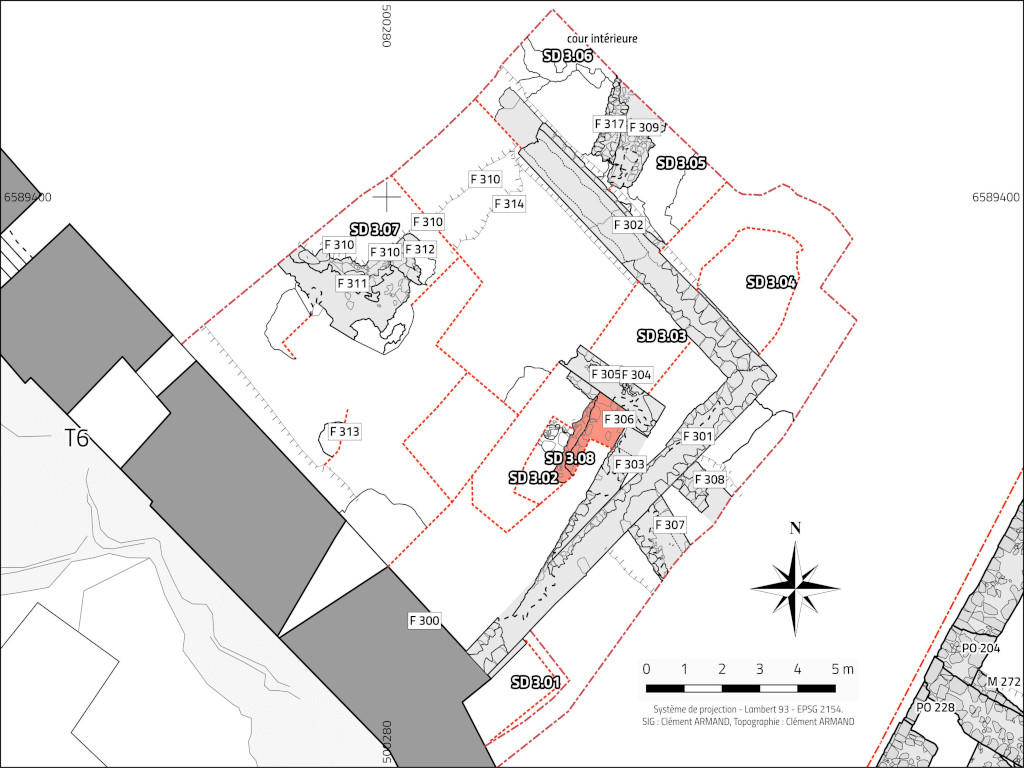

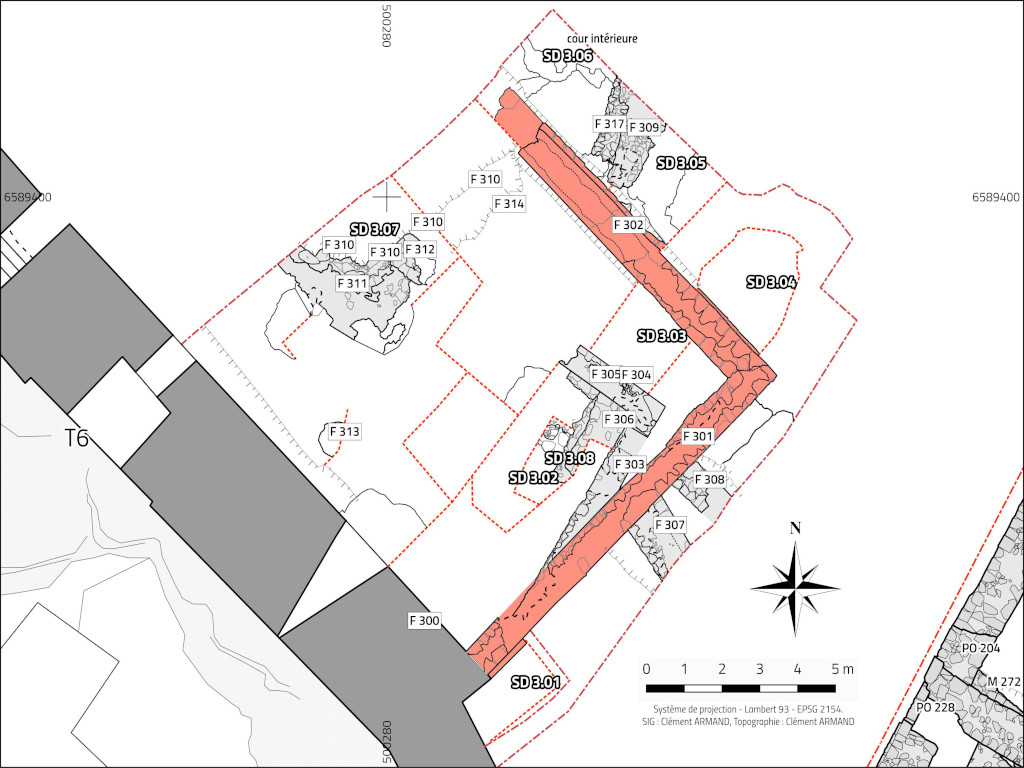

L’opération archéologique, menée en parallèle d’un suivi de restauration sur les zones 1 et 2, avait pour but de renseigner l’origine de l’implantation castrale, son organisation générale et les évolutions successives du château à partir de l’ouverture de trois zones de fouille : le bâtiment adossé à la courtine sud, alias « les écuries » (Zone 3) ; la tour maîtresse et l’espace attenant contre la courtine nord (Zone 4) ; les abords du puits (Zone 5).

À ces principaux objectifs s’ajoutaient également la détermination des phases associées à la construction de la tour à contrefort ainsi qu’à la structuration de l’enceinte castrale. Il fallait, si cela était possible, comprendre s’il regroupait le traditionnel complexe architectural camera (chambre seigneuriale), aula (grande salle, espace publique, salle de justice et d’apparat), capella (chapelle). L’opération avait aussi pour but de tenter de mettre en évidence la possible existence d’une coactivité entre les chantiers de construction et la présence militaire. Il s’agissait aussi de distinguer les parties dédiées à la résidence seigneuriale des zones réservées aux fonctions militaires, aux stockages et aux activités de production.

Zone 3 : le bâtiment adossé à la courtine sud, alias «les écuries »

Deux objectifs principaux régissaient la prescription de la zone 3. Le premier concernait la réouverture des sondages réalisés en 1991 par J.-P. Cochon. Pour des raisons de sécurité, seul le sondage profond a pu être rouvert. Nous avons ainsi redressé la coupe et réalisé sa relecture. Il nous a aussi été possible d’appréhender le fond du sondage et de mettre en exergue la non viabilité de certaines hypothèses émises. Le deuxième objectif concernait la réalisation de nouveaux prélèvements de grains contenus dans une couche d’incendie. Ces derniers ont été réalisés et géoréférencés. Une analyse visuelle des grains a abouti à la reconnaissance d’au moins deux types différents que nous avons choisi de prélever.

En ce qui concerne l’étude de la zone, la lecture des coupes associée à une analyse fine des élévations a donné l’occasion d’appréhender plusieurs phases de construction de bâtiments liées à des phases d’occupations. La phase I correspond à un nivellement du substrat permettant l’installation du bâtiment 1 (Fig. 2). La mise en œuvre de ce dernier correspond à une phase II que l’on peut aisément associer à l’aménagement du rocher. Ce bâtiment, qui semble posséder une circulation en partie basse (cave ? cellier ?), est ensuite abandonné (remblayé) et probablement dérasé pour mettre en place le bâtiment 2 (phase 3) (Fig. 3). Ce bâtiment, déjà perçu en 1991, est composé de plusieurs phases. Sa mise en œuvre prend place directement sur le dérasement du bâtiment 1 avec une orientation qui diffère légèrement. Certaines assises des parements sont composées de blocs en opus spicatum.

Aux 14e-15e siècles (phase 6), le bâtiment 3 apparaît toujours en fonction. Il sert d’appui à une maçonnerie (F 307) qui fonctionne avec la reprise du programme de l’aula (Armand, 2022, 2023). Il ne semble abandonné que dans la phase 7, au moment même où les maçonneries du 15e siècle sont dérasées et remblayées.

Les phases 8 à 11 correspondent à des « fouilles » plus ou moins récentes menées sur le site. Ces sondages ont tronqués de nombreux niveaux dont, au meilleur des cas, il ne reste que des lambeaux.

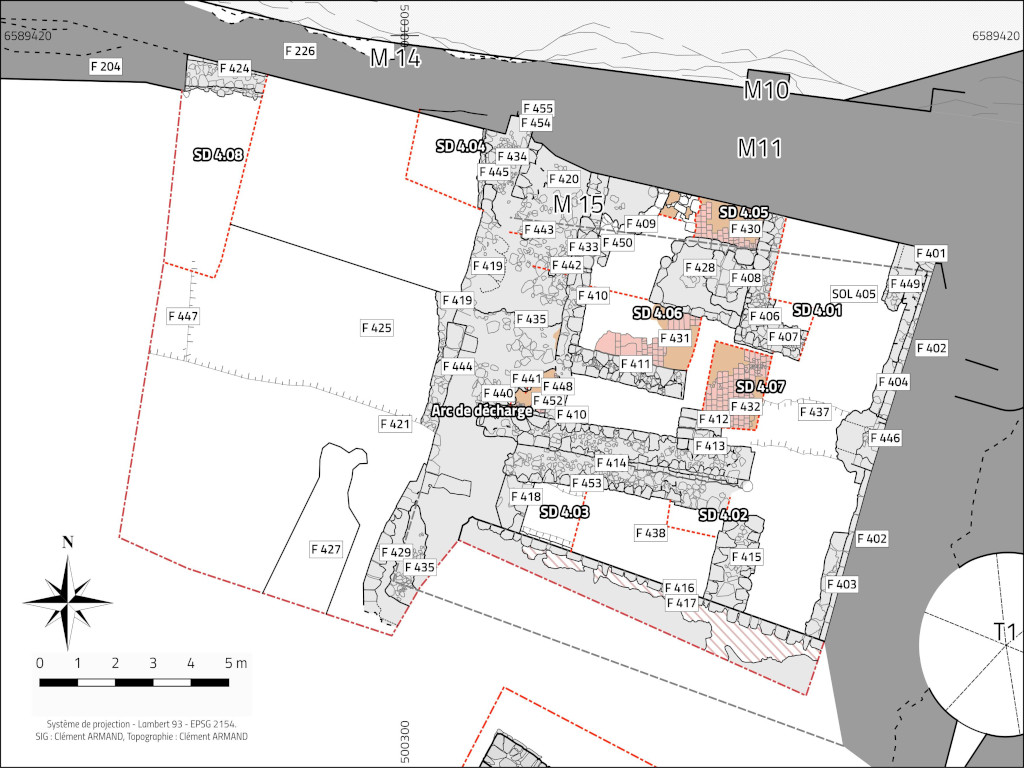

Zone 4 : la tour maîtresse et l’espace attenant contre la courtine nord (Fig. 5)

Le but de la fouille menée dans la zone 1 était d’appréhender d’éventuels éléments en lien avec les vestiges de la tour maîtresse. De surcroît, des investigations devaient être menées sur la caractérisation de l’espace, ses différentes fonctions à travers le temps et les divers aménagements qui se développent dans la zone prescrite.

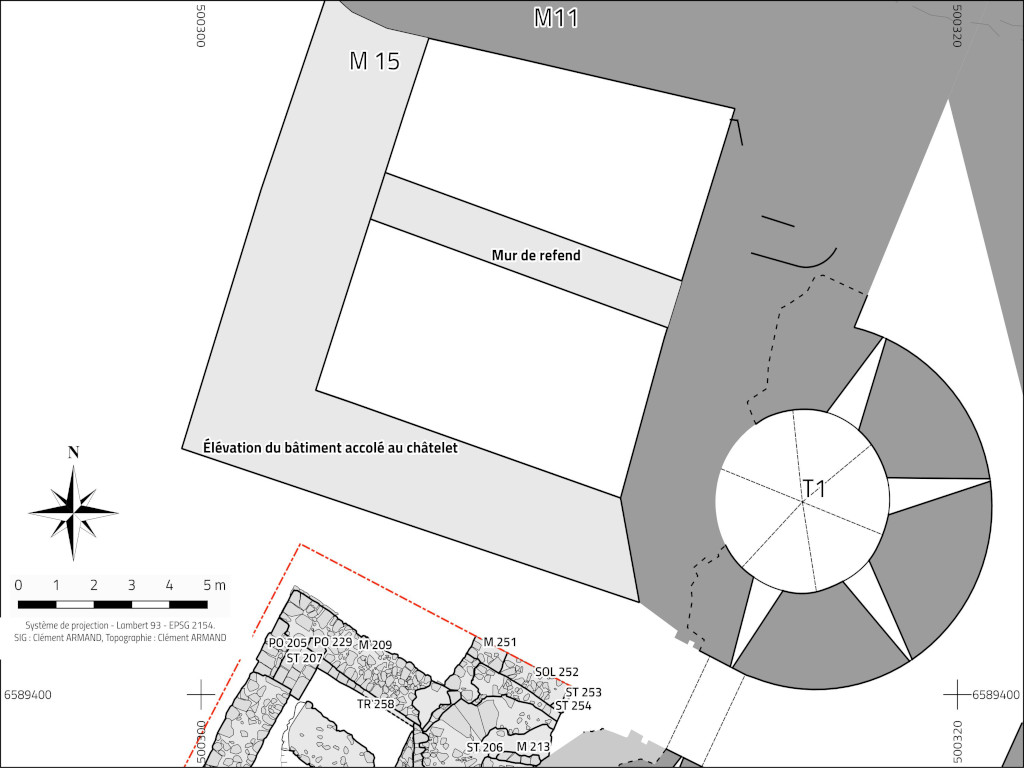

La fouille s’arrêtant sur les derniers niveaux d’occupations fonctionnant avec les maçonneries, nous n’avons pas pu appréhender de vestiges en liens avec la tour maîtresse dans l’angle nord-est de la zone. Toutefois, la partie ouest de la zone a livré des niveaux d’occupations ainsi qu’une maçonnerie semblant appartenir à cette phase. De plus, la partie basse d’un contrefort d’angle fait partie de la mise en œuvre de la tour maîtresse. Sa reprise en partie haute est intégrée dans le programme du 13e siècle (Fig. 6). L’analyse des traces d’outils et des chaînages nous permet d’affirmer notre observation. Le programme du 13e siècle (phase 5) a quant à lui livré plus d’informations. En effet, même si aucun niveau de sol interne ne correspond à cette phase, les différents vestiges maçonnés permettent de dresser le plan du bâtiment accolé au châtelet d’entrée. L’absence de niveaux de sols tardifs dans la partie centrale de la zone nous a permis de descendre jusqu’à un niveau semblant correspondre au niveau de chantier du bâtiment du 13e siècle (bâtiment 4) et ainsi d’observer sa technique de mise en œuvre. La fondation est composée d’une maçonnerie très large (environ 3,50 m) servant à l’installation de l’élévation. En partie basse, nous avons pu enregistrer un arc de décharge orienté sud-ouest–nord-est, d’environ 4 m de longueur. La présence de cet élément architectural en partie basse met en avant l’importante hauteur de la façade ouest. Ainsi, il paraît fort probable que le bâtiment ait été composé de deux niveaux. Cette hypothèse est étayée par les vestiges d’un mur de refend assez imposant dont la quasi intégralité à été prélevée (Fig. 7).

La phase 6, attribuable aux 14e-15e siècles, a été perçue dans trois fenêtres et concerne un élément notable. Il s’agit d’un sol en carreaux de terre cuite qui semble se développer sur l’ensemble de l’espace compris dans le bâtiment 4. Les liens stratigraphiques avec les maçonneries du 13e siècle ainsi que l’orientation des carreaux tend à faire penser à une installation postérieure au 13e siècle (Fig. 8), potentiellement autour du 15e siècle, d’après la typologie. Ce sol bâti ne fonctionne avec aucune maçonnerie découverte lors de l’opération. Toutefois, il sert d’appui à un grand nombre de maçonneries imputables à la phase 7 A. Cet ensemble bâti forme un bâtiment (bâtiment 5) composé de différentes salles qui se développent à l’intérieur des maçonneries du 13e siècle (Fig. 9). Ce bâtiment est associé à des niveaux d’utilisation ainsi qu’à une importante phase de remblaiement de l’entrée dans la cour du château. Après l’occupation et l’utilisation du bâtiment 5 – dont la fonction n’a pas encore réellement été déterminée –, ce dernier est démantelé (phase 7 C). Nous prenons pour preuve l’important niveau de remblai, composé majoritairement de tuiles, qui correspond à la destruction de la toiture du bâtiment 5. Au-dessus de ce niveau, dans la phase 7 D, une maçonnerie est aménagée. Cette dernière pourrait fonctionner avec le niveau de sol en terre battue qui condamne les vestiges maçonnés du bâtiment 5. La zone 4, tout comme la zone 3, a été le théâtre d’investigations durant le 19e et le 20e siècle. En témoignent les différents creusements présents dans les coupes dont l’ouverture apparaît directement sous les niveaux de terre végétale.

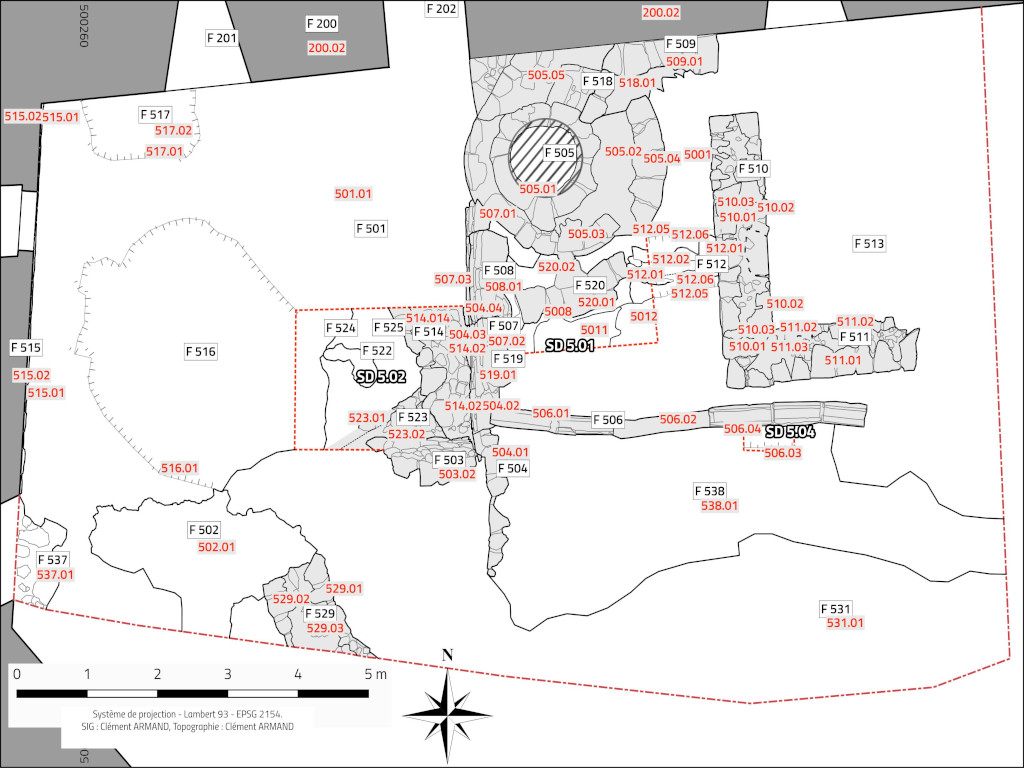

Zone 5 : les abords du puits (Fig.10)

Dans la zone 5, les vestiges les plus anciens perçus fonctionnent avec la phase 3. Ils correspondent à un niveau de sol (F 525) associé à un niveau de remblaiement (US 5018). Cette phase a été appréhendée sur une fenêtre assez restreinte (coupe ouest SD 5.02) ce qui rend impossible sa compréhension globale. Néanmoins, lors de la phase 4, ce niveau est coupé par la mise en œuvre d’un bâtiment (bâtiment 6) dont nous avons pu observer les fondations de l’angle sud-est. Dans les coupes ouest et nord de SD 5.02 a été repéré un niveau de travail lié à l’installation du bâtiment 6, tandis qu’un autre semble s’apparenter à son niveau de fonctionnement. Lors de la phase 5 A, le bâtiment est remblayé. Une fois l’enceinte bâtie (phase 5 B), des aménagements liés à l’occupation de la cour, tel un puits (F 505), sont mis en œuvre. Le puits peut d’ailleurs être mis en corrélation avec un caniveau passant sous le bâtiment 7. Un système d’évacuation des eaux usées (caniveau) a aussi été mis au jour contre l’enceinte. Toutefois, des restaurations menées dans les années 1960-1970 nous contraignent à rester méfiant quant à sa datation. Dans la partie orientale du sondage, nous avons enregistré l’amorce d’un bâtiment (bâtiment 7) attribuable par sa mise en œuvre à la phase de travaux se déroulant sur le site aux 14e-15e siècles (phase 6). Le secteur subit d’autres modifications entre la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle. C’est à cette période qu’une prison est installée dans la tour du Moulin. Bien que renseignée par les textes, aucune observation archéologique sur cette phase n’avait encore été réalisée. C’est lors de cette campagne que pour la première fois il a été observé des vestiges en lien avec l’occupation carcérale. Il s’agit d’une maçonnerie – s’apparentant à un mur de cour- et d’un caniveau composé de remploi de chenaux. De manière générale, cette zone a été fortement impactée par des sondages et fouilles dans les années 1960-1970, ce qui laisse planer un doute certain quant à l’authenticité de certaines structures.