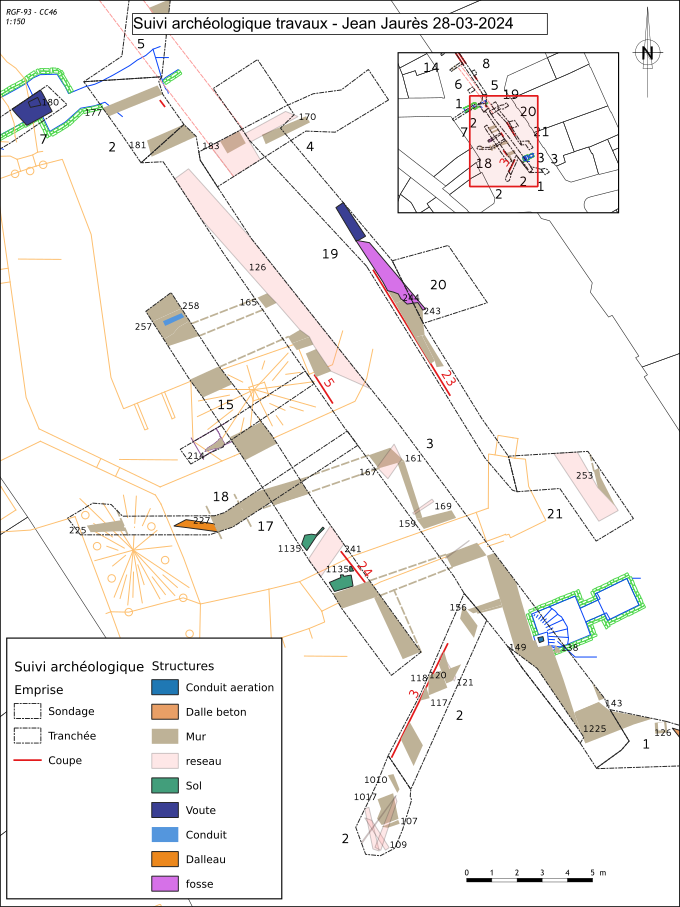

Les fouilles archéologiques menées sur le site de Limoges (87) – Rue Jean Jaurès ont été réalisées par le bureau d’études Éveha sous la responsabilité de Xavier Lhermite dans le cadre du projet d’aménagement porté par Ville de Limoges. Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges datés du Moyen-Âge à l’époque contemporaine.

Les problématiques scientifiques qui ont motivés la fouille

Tout d’abord, le suivi de travaux offrait la possibilité d’appréhender des éléments de la nécropole du haut Moyen Âge du fait de la découverte de coffrages en TCA en bas de la rue du Temple.

C’était aussi toute la question, complexe, des ensembles se développant à l’ouest du grand cloître de l’abbaye Saint-Martial. En effet, l’aile occidentale des bâtiments était, dès la fin du 9ᵉ siècle, reliée par le « pont Hérisson » à des bâtiments situés de l’autre côté de la rue, sans doute l’hôtellerie du monastère. Un hôpital existait également dans ce secteur à proximité immédiate du tombeau du saint avant son déplacement et sa reconstruction au nord de l’ensemble conventuel au début du 13ᵉ siècle.

Enfin, le bâti médiéval et moderne qui se développait de part et d’autre de ces rues commerçantes pouvait être mieux perçu, tant dans ses sols et ses élévations qu’à travers ses caves.

L’absence de niveaux antique et du haut Moyen Âge

Bien qu’attendue, aucune structure antique ne fut mise au jour lors de l’opération mais les niveaux d’apparition des vestiges de l’Antiquité et du haut Moyen Âge trouvés lors de fouilles précédentes à proximité ou à l’emplacement même de la rue Jean Jaurès étaient, le plus souvent, situés à plus de 2 m de profondeur. Il est donc assez logique que ces niveaux n’aient pas été atteints au sein des creusements.

La partie occidentale de l’abbaye Saint-Martial se dévoile un peu plus

En revanche, un alignement de murs est apparu remarquable lors de la fouille. Une partie des parements était réalisée en moyen appareil de pierres de taille soigneusement assisées. Le recalage de ces maçonneries sur les anciens plans suggère qu’il pourrait s’agir de vestiges du mur ouest de l’aile occidentale des bâtiments conventuels de l’abbaye Saint-Martial. Un peu plus au nord, à quelques mètres de l’emplacement de la cuisine de l’abbaye, l’étude d’une coupe a révélé des couches archéologiques anciennes caractérisées par une alternance de niveaux organiques et des lits horizontaux de coquilles d’œuf écrasées. Par ailleurs, la découverte du mur de façade des bâtiments bordant la rue du Pont Hérisson à l’est a révélé qu’il s’agissait d’une seule construction qui pourrait, dans son premier état, avoir été le mur de clôture de l’abbaye avant le lotissement des abords du monastère à la fin du Moyen Âge ou au début de l’Époque moderne.

D’anciens îlots urbains sous l’actuelle rue Jean Jaurès

Pour ce qui est des différentes maisons mises au jour, bien souvent, les creusements n’ont pas permis d’arriver aux niveaux d’occupation. La datation des maçonneries et la caractérisation de ces espaces demeure donc incertaine. La découverte des murs ouest et sud de l’îlot urbain situé contre l’emplacement du cellier de Saint-Martial permet de restituer les dispositions de cet ancien quartier. Au sein de cet îlot, deux espaces souterrains ont été mis au jour. À l’est de la rue Jean Jaurès, approximativement dans l’axe de la rue Basse de la Comédie, une cave de premier niveau a été mise au jour. Cette structure avait été percée lors de la création d’un réseau d’assainissement dans l’axe de la rue Jean Jaurès (peut-être dès la création de celle-ci) mais l’ouest de la salle, en grande partie comblée, était conservé intégralement (mur et voûte). À l’extrémité occidentale de cette salle, un escalier, entièrement préservé lui aussi, permettait de descendre vers un second niveau de cave connu et cartographié par ailleurs. Un mur en parpaing condamnait l’accès à ce second niveau depuis l’escalier.

D’autres caves de maisons ont été identifiées mais leurs voûtes étaient détruites et ces espaces se trouvaient ainsi entièrement comblés. En partie est de l’actuelle rue Jean Jaurès, un ensemble de deux petites salles voûtées est interprétable comme des fosses de latrines aménagées sans doute à l’Époque moderne. Notons qu’une fosse d’aisance récente recouverte d’un enduit en béton fut mise au jour immédiatement au sud de cette structure et correspondait peut-être à une modernisation du système d’assainissement. Au sein de ce même ancien îlot urbain fut découvert un niveau de sol constitué d’une calade de petites pierres décorée d’alignements de TCA. Un tel sol pourrait dater de la fin du Moyen-Âge.

Les rares vestiges permettant de caractériser une activité artisanale correspondent à un mur et des niveaux rubéfiés au-dessus desquels furent mis au jour de très nombreuses scories permettant d’identifier ces vestiges aux restes d’une forge.

À noter également l’existence d’un dalot – aujourd’hui abandonné – aménagé sans doute au 19e siècle et mis au jour dans l’axe de l’ancienne rue du pont Hérisson. D’autres conduits ont été découverts au sud de notre emprise de fouille mais ces réseaux, assez récents, ne furent sans doute établis qu’après le percement de la rue Jean Jaurès dans les années 1910.

Les études à venir

Les études de post-fouille devraient nous permettre de préciser certains points. Il conviendra tout d’abord de bien discriminer les éléments pouvant être rattachés à l’abbaye Saint-Martial des occupations postérieures d’époque moderne et contemporaines. Il serait intéressant aussi de tenter de caractériser l’activité métallurgique identifiée dans la partie sud du secteur de l’étude. Il conviendra enfin d’essayer de phaser les différents états du bâti urbain mis au jour dont il faudra préciser la chronologie de mise en place (au moins de façon relative). Enfin, il serait aussi intéressant de mettre en perspective les différentes maçonneries et caves découvertes avec les plans anciens, les représentations graphiques et photographiques du quartier et les réseaux de caves cartographiées dans ce secteur, dans le but de percevoir un peu mieux les différentes maisons du quartier.