Plusieurs opérations préventives menées sur le site de Villeneuve (63) – Château de Villeneuve-Lembron ont été réalisées par le bureau d’études Éveha, sous la responsabilité de Teddy Loupmon, dans le cadre du projet d’aménagement porté par M. Philippe Bélaval. Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges datés du Moyen Âge et de l’époque moderne.

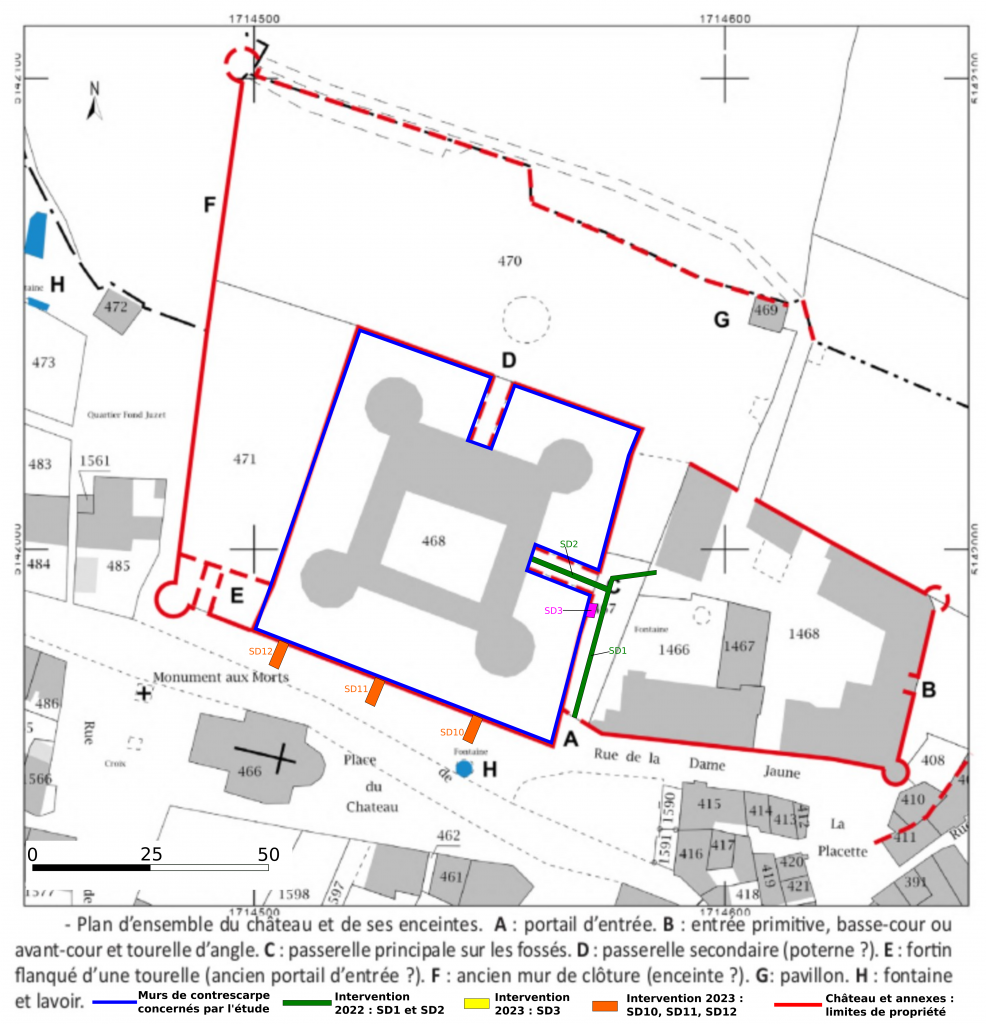

Cette intervention consistait en la réalisation d’une étude du bâti des murs de contrescarpe nord, est et ouest faisant l’objet d’une confortation provisoire visant à renforcer leur capacité de soutènement. Il s’agissait de mettre en place un étaiement provisoire posé au sol et non ancré, en vue de leur restauration. En parallèle, une campagne de sondages dans les douves était prescrite au niveau de l’effondrement du mur nord afin de caractériser la fourrure interne du mur nord et de confirmer l’absence de vestiges archéologiques dans les douves.

L’étude du bâti des murs de contrescarpe privilégiait les observations permettant de mieux connaître les modalités de construction et de réfection des murs afin d’en préciser la chronologie relative et ainsi compléter les connaissances historiques sur l’édifice. Une étude documentaire était prévue afin de dresser l’historique du château et comparer les résultats obtenus lors de l’opération de terrain avec les documents d’archives. Cela permettait d’appréhender un bon exemple de fortifications édifiées ex nihilo de la fin du Moyen Âge par les notables d’Auvergne.

D’une façon générale, l’opération archéologique devait permettre :

- d’établir la chronologie relative des différentes élévations et d’éventuelles reprises (bouchages, reprises, réemplois, surélévations…) des murs de contrescarpe nord, ouest et est ;

- de caractériser les modes de mise en œuvre correspondant à chaque unité constructive ;

- de préciser les états de construction successifs et les modifications dont ils ont pu faire l’objet ;

- de préciser l’origine des matériaux utilisés afin d’enrichir les données sur l’économie du chantier et les modes d’approvisionnement.

Tout ceci dans le but de fournir une restitution générale des différentes phases d’évolution en élévation des murs de contrescarpe du château et de caractériser le dispositif d’aménagement des douves.

L’opération de fouille archéologique préventive a été réalisée dans le cadre de la restauration des murs de contrescarpe du château de Villeneuve-Lembron. L’opération a été divisée en deux phases de terrain en raison du planning d’intervention des différents corps de métier intervenant dans le projet de restauration du château. La phase 1 correspondait à une étude du bâti permettant de mieux appréhender les modalités de construction et de réfection des murs de contrescarpe, pour ainsi mieux comprendre l’articulation chronologique de ces derniers, des douves et des deux ponts du château.

En 2021, la première partie de l’intervention s’est concentrée sur les prises de vues photographiques nécessaires aux relevés photogrammétriques et à l’établissement d’un modèle en trois dimensions de l’ensemble des murs de contrescarpe et des ponts du château. Pour plus de cohérence dans l’étude, le volume du château, le portail ainsi que le « bastion » attenant au sud-ouest ont été intégrés à ce travail de relevé photographique.

Plusieurs milliers de clichés ont donc été pris, soit à l’aide d’un drone, soit à la perche ou tout simplement manuellement à pied d’œuvre. Une grande quantité de ces données numériques a été traitée sur place afin d’imprimer des planches de travail exploitables sur le terrain. La seconde partie a donc été consacrée aux observations et à la retranscription de ces dernières sur les planches photos imprimées. Au cours de cette étude ont été observées différentes reprises de maçonnerie (bouchages, reprises en sous-œuvre, rejointoiements, modifications d’axes…). Ces données de terrain permettront de caractériser les modes de mise en œuvre correspondant à chaque unité constructive. Cet examen approfondi permettra également de proposer une chronologie relative quant à l’ordre de construction des différents éléments architecturaux liés aux murs de contrescarpe. L’ensemble de la galerie de la cour intérieure du château a également été relevé en photogrammétrie. Ces données ont été compilées et ajoutées à la photogrammétrie afin de restituer l’entièreté des éléments extérieurs du château.

En novembre 2022, suite à la modification du projet initial des travaux, le SRA à prescrit une opération complémentaire de suivi de travaux. Cette nouvelle intervention consistait à surveiller l’ouverture de la tranchée réalisée pour le changement du réseau d’eau potable, entre le portail principal du château et le pont est. Le creusement de cette tranchée a permis de mettre en évidence la présence d’une canalisation en terre cuite à 0,30 m sous le niveau de circulation actuel. Visible sur la quasi-totalité de la tranchée, elle semble parfois avoir été victime de terrassements antérieurs, sans doute lors de l’installation du réseau électrique de l’accueil du château. La canalisation est recouverte de différents niveaux de remblais, correspondant aux différents niveaux de recharges de l’allée principale du château. Aussi, lorsqu’elle est encore en place, elle est prise dans un niveau de mortier de chaux, permettant sans doute de stabiliser les différents tubes de terre cuite qui la compose et d’éviter ainsi leur démanchement. Seuls quelques tessons de céramique datant vraisemblablement du XIXe siècle ont été mis au jour et prélevés pour étude et inventaire.

Enfin, même si on en perd parfois sa trace, on peut estimer que cette canalisation s’étendait au moins sur toute la longueur de la tranchée. Située sur un axe sud-nord, en provenance du portail principal et ayant un pendage sud-nord, on peut estimer que cette canalisation était très probablement liée à l’ancienne alimentation en eau de la fontaine située dans les jardins, au nord du château. Au-delà du suivi de cette tranchée, une surveillance du démantèlement du dallage du pont a été opérée. Seuls des réseaux existants ont été mis au jour et aucun niveau archéologique n’a été atteint sur le pont est.

En novembre 2023, toujours dans le cadre de la prescription complémentaire et des travaux de restauration, trois sondages ont été ouverts. Le premier se situe contre le parement est de la contrescarpe est, au niveau de la gargouille. Les deux suivants sont situés contre le parement sud de la contrescarpe sud, au niveau de l’esplanade, côté village.

Le premier sondage a permis de mettre au jour les vestiges d’une canalisation en terre cuite sous le niveau de circulation actuel. Cette dernière est, sans aucun doute, à mettre en lien avec celle découverte lors des investigations de novembre 2022. Cette nouvelle canalisation est prise dans le mur de contrescarpe, dans l’axe et au même niveau altimétrique que la gargouille. Il est donc évident que la canalisation 2 se jetait dans cette dernière. Aussi, il semble clair que la canalisation 2 devait se raccorder dans la première, mise au jour en 2022. Elle devait probablement servir à évacuer, vers les douves, le trop-plein de l’alimentation de la première canalisation. Notons enfin, concernant ce sondage, que la canalisation 2 avait été bouchée par une concentration de chaux lors de sa découverte.

Les sondages 11 et 12 réalisés contre le parement sud de la contrescarpe sud n’ont, quant à eux, livré que peu d’éléments en lien direct avec les travaux actuels. Rappelons que le but de ces sondages était de déterminer la profondeur de construction, s’il existait, du parement extérieur, actuellement enterré sous l’esplanade, coté village. Ces derniers ont livré quelques vestiges architecturaux intéressants. Concernant directement le parement sud du mur de contrescarpe, deux ressauts ont été dégagés. L’aspect parementé, sous forme de glacis, se poursuit au-delà de la cote de fond de fouille. Ces éléments semblent donc indiquer que la mise en œuvre de la contrescarpe s’est faite avec un espace plus ou moins vide au sud, permettant ainsi de créer une assise en glacis, bien plus solide structurellement qu’un simple habillage des parois excavées lors de la création des douves.

Cette hypothèse pourrait être étayée par la découverte des vestiges d’un mur parementé, sans doute d’un angle ou d’un piédroit. Ce dernier est apparu le long de la berme ouest du sondage 10, à environ deux mètres sous le niveau de sol actuel. Une dalle incurvée, laissant penser à un caniveau, était également présente contre ce mur, dans la berme ouest. Ces éléments posent donc la question de la présence d’un espace ou d’un îlot d’habitation plus ancien sous cette esplanade, détruit aux alentours du XVe siècle dans le but d’implanter les douves et le mur de contrescarpe. Aussi, une mise en relation altimétrique et planimétrique a été réalisée entre la position, l’orientation et le niveau d’apparition de ces vestiges et le niveau de circulation actuel de la rue de la Dame-Jaune, à proximité. Plus basse que l’esplanade, cette dernière semble, à première vue, se situer plus ou moins dans le même axe et au même niveau altimétrique. Si des concordances étaient avérées, il pourrait donc s’agir là, aussi faibles soient-ils, des vestiges d’une ancienne voie de circulation (rue, ruelle…) et d’une habitation, antérieure à l’implantation du château au XVe siècle.

Les résultats des recherches archivistiques et historiographiques concernant les travaux d’aménagement du château au cours des derniers siècles seront à mettre en lien avec ces différentes observations réalisées lors de l’étude du bâti, mais également avec les différents sondages et tranchées réalisés sur l’ensemble de la durée du chantier.

L’ensemble des données de terrain liées à chacune des interventions a donné lieu à de nouvelles études (traitement numérique, recherche historiographique hors secteur initial, traitement de mobilier, rédaction partielle…). Ces dernières permettront la réalisation de la synthèse de la documentation archéologique pour la rédaction du rapport final d’opération.

Une reprise des investigations est programmée pour l’été, sous la forme d’un suivi de travaux lors de l’implantation des réseaux au niveau des douves. Cette intervention comprendra également la réalisation de sondages archéologiques complémentaires dans ce même secteur.