Les fouilles archéologiques menées sur le site de Loon-Plage (59) – Rue du Vieux Chemin de Bourbourg ont été réalisées par le bureau d’études Éveha sous la responsabilité de Jonathan Hubert dans le cadre du projet d’aménagement porté par Grand Port Maritime de Dunkerque. Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges datés Xe au XXe siècle.

Les problématiques à l’origine de la prescription de fouille

Lors des opérations de diagnostic, des sites datés entre le Xe et le XXe siècle avaient été observés dans cette zone estuarienne impactée par le projet d’aménagement. Les découvertes semblaient montrer un déplacement progressif et continu de l’occupation humaine vers le cœur de l’estuaire, au fur et à mesure du comblement de ce dernier intrinsèquement lié à l’action humaine.

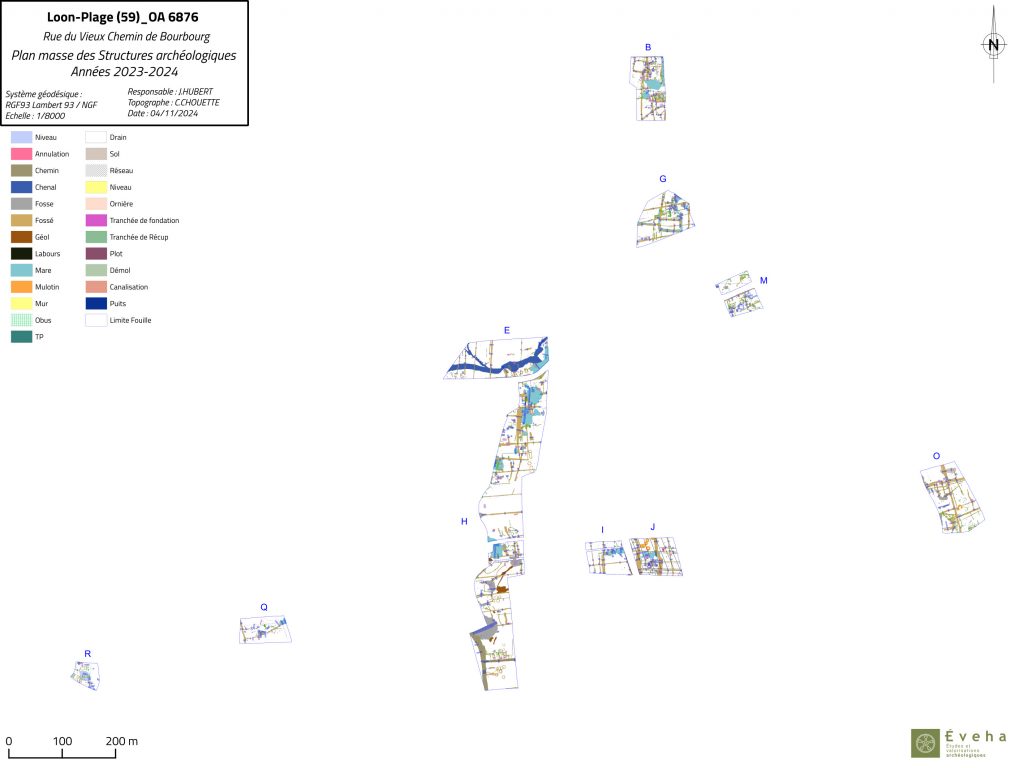

La prescription de fouille, couvrant une surface totale de 103 120 m² divisée en 10 ensembles distincts (Fig. 1), était donc motivée par l’opportunité d’appréhender et de préciser, par un échantillonnage de sites diachroniques représentatifs, les principales phases de l’anthropisation de la plaine et de son évolution.

L’ensemble B

Cet ensemble correspond à une occupation continue, comprise entre la fin du Moyen Âge et le début du XXe siècle. Dans un premier temps, celle-ci se matérialise par quelques structures fossoyées (fosses, fossés…). Puis, au cours de l’époque moderne, l’occupation se concentre dans la moitié est de l’emprise. Le réseau fossoyé se densifie et semble structurer l’espace. La mise au jour de tranchées de récupération, recoupant des niveaux datés des XVe et XVIe siècles, sont à mettre en lien avec l’installation d’une ferme au cours de la période contemporaine. De nombreuses fosses d’équarrissage lui sont également associées.

L’ensemble E

L’emprise se caractérise principalement par un ancien chenal, orienté est-ouest et par une petite occupation médiévale, localisée à l’extrémité sud-orientale. Celle-ci, datée entre le XIIe et le XIVe siècle, semble être la suite de celle mise au jour au nord de l’ensemble H. Des tronçons de fossés liés au parcellaire ainsi qu’une cinquantaine de structures, relevant probablement d’une dépendance agricole contemporaine, ont également été mis au jour.

L’ensemble G

La fouille de cet ensemble a révélé les vestiges d’une occupation agropastorale alto-médiévale. Celle-ci se définit notamment par la présence d’une dizaine de fosses, interprétées à l’heure actuelle comme de potentielles fosses de travail, localisées dans la partie orientale de l’emprise. Ces structures, pourvues sans exception d’une corolle d’argile (Fig. 2), s’implantent majoritairement « en chapelet » dans les comblements d’anciens chenaux de marée. Les quelques tessons de céramique mis au jour tendent à indiquer que ces occurrences ne sont pas toutes contemporaines. Elles appartiendraient à deux phases d’occupation : Xe-XIIe et XIIe-XIIIe siècles.

Les autres vestiges correspondant essentiellement à des tronçons de fossés parcellaires, à des fosses et à quelques mulotins (fossés circulaires avec un terre-plein central pouvant accueillir une meule de gerbes de céréales non battues) sont attribuables au Moyen Âge classique ou à l’époque moderne.

L’ensemble H

Les nombreux vestiges mis en évidence au sein de cet ensemble appartiennent à différents noyaux d’occupation, datés entre le XIIe et la fin du XVe siècle. Ces occupations se distinguent par leurs différentes fonctions. Le sud de l’emprise semble en grande partie dédié au stockage des moissons, une cinquantaine de mulotins (Fig. 3) ayant ainsi été mis au jour. Les zones centrale et septentrionale se caractérisent par un réseau fossoyé structurant des espaces pouvant être liés à de potentiels habitats ou du moins à des activités domestiques. De petites aires de stockage leur sont également associées. Quelques fosses d’équarrissage (Fig. 4), résultant probablement de phénomènes épizootiques (phénomènes épidémiques frappant les animaux), peuvent être rattachées à certaines unités agricoles. Les investigations archéologiques ont permis de recenser sept mares de tailles variées, réparties le long de la limite occidentale de l’emprise. D’après le mobilier céramique recueilli au sein de leurs comblements, la majorité d’entre elles auraient fonctionné avec un habitat. La mise en place d’un parcellaire à la fin du Moyen Âge paraît entériner toute nouvelle occupation.

L’ensemble I

La cinquantaine de structures correspond à une petite occupation, datée entre la fin du Moyen Âge classique et du bas Moyen Âge. Les vestiges se composent notamment d’un enclos quadrangulaire, de niveaux d’épandage et de fosses dont certaines seraient liées à l’extraction d’argile. Des tronçons de fossés du parcellaire moderne, observés dans la partie occidentale de l’ensemble, viennent compléter le corpus des faits archéologiques recensés.

L’ensemble J

Cette emprise a révélé une centaine de vestiges, appartenant majoritairement à une occupation médiévale dont la chronologie semble s’étendre entre le XIIe et le XIVe siècle. Cette dernière est entourée de deux larges fossés, orientés nord-sud, et parallèles à l’ancien chemin endigué, situé à l’emplacement de la rue actuelle du Vieux Chemin de Bourbourg. L’espace ainsi défini se caractérise par la présence dans la partie septentrionale de mulotins et de grandes fosses dans la zone méridionale.

Quelques structures fossoyées sont également attribuables aux époques moderne et contemporaine, mais cela demeure plutôt anecdotique.

L’ensemble M

L’ensemble se définit par une petite occupation s’étalant entre la fin du Moyen Âge classique et le bas Moyen Âge. La majorité des vestiges se compose de trous de poteau, de fosses « dépotoirs », de mulotins et de fossés linéaires, installés en partie au sein de niveaux médiévaux datés des XIIIe-XIVe siècles. Cette implantation agricole semble être délimitée, à l’ouest, par un fossé palissadé d’orientation sud-nord, à proximité d’une petite mare.

L’ensemble O

La principale occupation mise au jour au sein de cet ensemble se rapporte à un habitat alto-médiéval, daté des Xe-XIIe siècles. Localisé dans la moitié sud-orientale de l’emprise, celui-ci se caractérise par la présence d’un probable bâtiment sur poteaux, associé à des structures fossoyées et ceint de fossés d’enclos.

Une deuxième phase d’occupation interviendrait au cours du Moyen Âge classique et perdurerait jusqu’à l’époque moderne. Ces vestiges sont essentiellement constitués de tronçons de fossés, de quelques fosses et de rares mulotins. Le contexte humide de la zone a permis d’observer au fond d’un fossé un petit cuvelage en bois, réalisé en gaules de noisetier ou de châtaignier (Fig. 5).

De nombreux trous de poteaux liés à des clôtures agricoles ont été mis en évidence, mais leur datation n’a pu être précisée. Cependant, leur implantation dans des fossés estimés modernes et la découverte de fragments de bois tendent à les rattacher à l’époque contemporaine.

L’ensemble Q

Les faits anthropiques mis en évidence correspondent à l’implantation d’une unité agricole datée de l’époque moderne. Ils se composent de structures appartenant à des bâtiments de type grange, mais également de nombreux trous de poteau d’anciennes clôtures, correspondant aux anciennes limites parcellaires. Une dizaine de fosses d’équarrissage semblent être rattachées à cette occupation. L’indigence du mobilier et les rares artefacts recueillis ne permettent pas de préciser leur datation au sein de l’époque moderne.

L’ensemble R

La fouille de cet ensemble a permis de mettre au jour une centaine de structures. Ces dernières appartiennent majoritairement aux vestiges d’une ancienne ferme (maçonneries en briques, sols, canalisations…) dont l’occupation est située entre la fin du XIXe et la fin du XXe siècles (Fig. 6). Aucun fait antérieur au XIXe siècle n’a été observé.

Les recherches à venir

Les observations réalisées à l’issue de la fouille tendent à préciser l’évolution du paysage de la plaine maritime au travers de dix siècles d’exploitation. En effet, ces occupations agropastorales diachroniques semblent illustrer un déplacement vers le littoral, en lien avec l’aménagement du territoire. Les établissements plus anciens, datant de la période alto-médiévale, ont été repérés au sein des ensembles les plus orientaux : G et O, situés sur les franges estuariennes. Au cours des siècles suivants, les unités agricoles s’installent dans les secteurs localisés plus au nord (B et M), puis progressivement dans la partie occidentale du territoire (E, H, I, J, Q et R), se rapprochant ainsi du cœur de l’estuaire.

La poursuite des études et l’apport d’analyses complémentaires devraient confirmer ou infirmer d’avantage cette dynamique.