Le suivi archéologique des travaux de réaménagement urbain menés avenue Rochambeau à Rochefort (17) a été réalisé par le bureau d’études Éveha sous la responsabilité de Sandrine Guillimin. Les investigations ont notamment permis de mettre au jour les vestiges d’un cimetière paroissial, datés de l’époque moderne.

Les problématiques de fouille

Le cimetière paroissial médiéval et moderne de Notre-Dame de Rochefort, la plus vieille paroisse de la ville, a déjà pu être ponctuellement observé lors d’un diagnostic archéologique mené en 2011 sur le cours Roy Bry voisin avant la construction du cinéma, ou lors de découvertes fortuites à l’occasion de différents chantiers urbains menés depuis son abandon à la fin du XVIIIe siècle.

Les travaux de réaménagement et de désimperméabilisation des sols engagés par la Ville sur l’avenue Rochambeau traversant l’emprise de ce cimetière, une fouille archéologique a été prescrite.

Les principaux objectifs de cette opération étaient d’identifier et de dater les différentes occupations présentes sur l’emprise, d’appréhender l’organisation spatiale de l’espace funéraire – si possible son extension – et de caractériser la population inhumée.

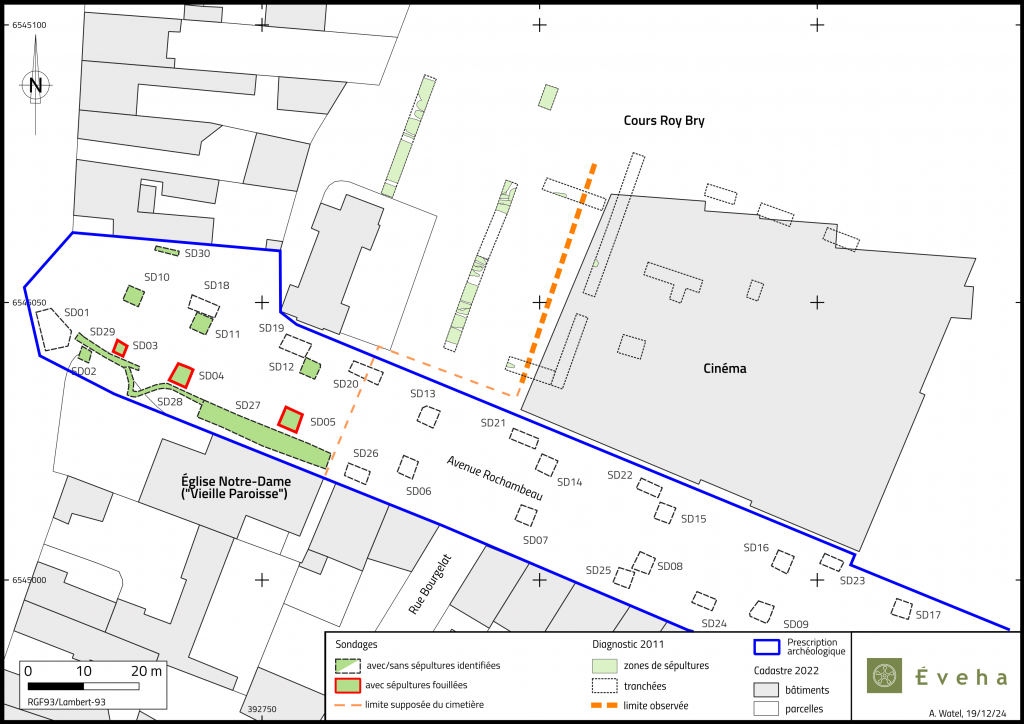

Si 13 des 30 « fenêtres » ouvertes tout le long de l’avenue (fosses d’arbres, tranchées de réseaux et sondages ponctuels dans les zones de noues paysagées et structures infiltrantes) se situaient sur l’emprise du cimetière, la fouille s’est concentrée sur trois d’entre elles, soit une surface cumulée d’environ 20 m² (Fig. 1). En effet, vu la surface totale de cimetière concernée par les travaux, la très forte densité de tombes observée dès le démarrage, le volume potentiel de tombes impactées beaucoup trop important par rapport aux attentes du cahier des charges du SRA (25 sépultures en tranche ferme et au maximum 20 supplémentaires en tranche conditionnelle) et les moyens prévus par Éveha et par le maître d’ouvrage, le projet a dû être adapté. Les aménagements ont donc été revus et modifiés par la Ville, et les cotes de terrassements relevées le plus possible afin de limiter au maximum l’impact des travaux sur les vestiges archéologiques. L’emprise étudiée a de fait été fortement réduite en surface (361 m² ouverts) et en profondeur (entre 0,40 et 0,90 m), en accord avec le Service régional de l’archéologie.

Un cimetière paroissial

Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour un échantillon des tombes modernes avec une soixantaine de sépultures identifiées et 44 traitées (Fig. 2). De nombreux ossements en position secondaire sont également issus des terres de cimetière, et certains de comblements de sépultures.

Les inhumations mises au jour sont toutes du même type, en cercueil (bois/clous) et linceul (épingles).

Si nous connaissons la date d’abandon du cimetière (1797) et la datation des tombes les plus récentes (2e moitié du XVIIIe siècle, date confirmée par les chapelets découverts montés sur des chaînes en alliage cuivreux), nous ignorons pour l’instant la datation des plus anciennes fouillées qui pourraient remonter à la fin du Moyen Âge. Les sépultures médiévales les plus anciennes (en coffrage de pierre voire en sarcophage) n’ont pas été atteintes, se situant plus bas, au-delà de 1 m de profondeur.

Toutes les tranches d’âge ont pu être mises en évidence (du sujet périnatal à l’adulte âgé), avec aussi bien des hommes que des femmes. L’échantillon fouillé semble donc très représentatif d’une population paroissiale classique pour cette époque.

En dehors du cimetière, aucun vestige n’a pu être mis en évidence. Une portion de maçonnerie indéterminée a pu être en partie dégagée sur l’emprise de la zone funéraire, mais en dehors de ses limites seuls des remblais très hétérogènes ont été rencontrés. Aucune limite de creusement n’ayant été observée, nous ne pouvons pas dire s’il s’agit de comblements de carrières connues sur le secteur par les sources anciennes ou d’autres types d’apports. L’absence de mobilier en dehors de fragments de tuiles ne permettra pas non plus de les dater.

Mobilier funéraire et médical

Seulement deux individus, probablement des femmes, ont été inhumés avec des objets de dévotion et de parure. Les deux avaient un chapelet enroulé autour du poignet, et l’une portait également deux bagues à l’annulaire gauche (un anneau en argent et une bague en alliage cuivreux sertie d’une verroterie) (Fig. 3).

Ces deux tombes ayant été fouillées sous la pluie, voire dans l’eau, ces objets n’ont pas encore pu être finement observés, notamment le premier chapelet qui a dû être prélevé « en motte » dans sa gangue de boue. Il était associé à une petite plaque de verre ronde (Fig. 4), retrouvée sous le poignet de la défunte, qui pourrait provenir d’un pendentif reliquaire, que nous espérons retrouver au cœur de la motte de sédiments lors de l’étude, pour confirmer notre hypothèse. Ce type de médaillon peut prendre différentes formes et pourrait ici être un petit boîtier métallique circulaire dont la vitre en verre permettait de voir son contenu : un fragment de tissu, des cheveux, un fragment de bois, un papier… ou toute autre « relique » ayant appartenu ou été en contact avec un saint. Très utilisés au XVIIIe siècle, ces objets sont rares en contexte archéologique.

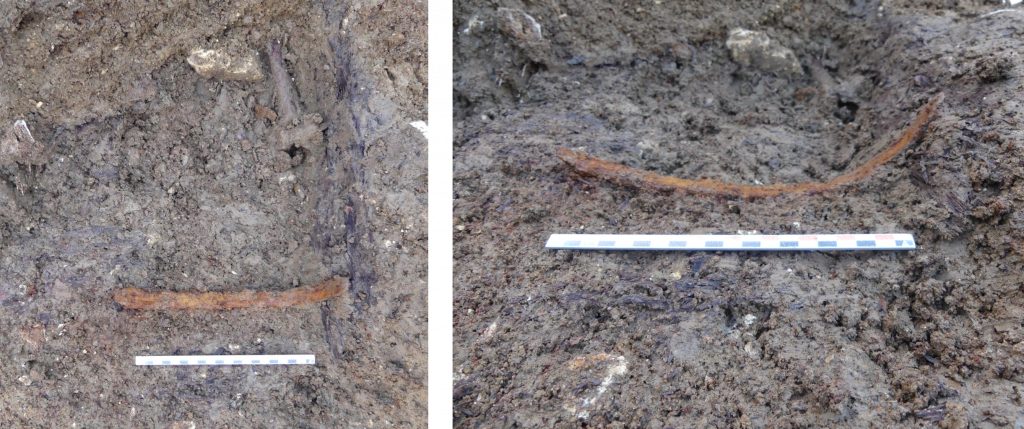

Une petite barre de fer courbe a également été retrouvée au fond d’un cercueil, sous le bassin d’un individu qu’il épousait parfaitement. Il pourrait s’agir ici d’un élément de bandage herniaire (Fig. 5) dont les parties supérieures en cuir et/ou en tissu auraient disparu. Ce dispositif médical servait à contenir une hernie inguinale (sortie d’une partie de l’intestin grêle par l’orifice inguinal, au niveau de l’aine). D’autres exemplaires plus complets ont pu être retrouvés lors de fouilles de cimetières modernes.

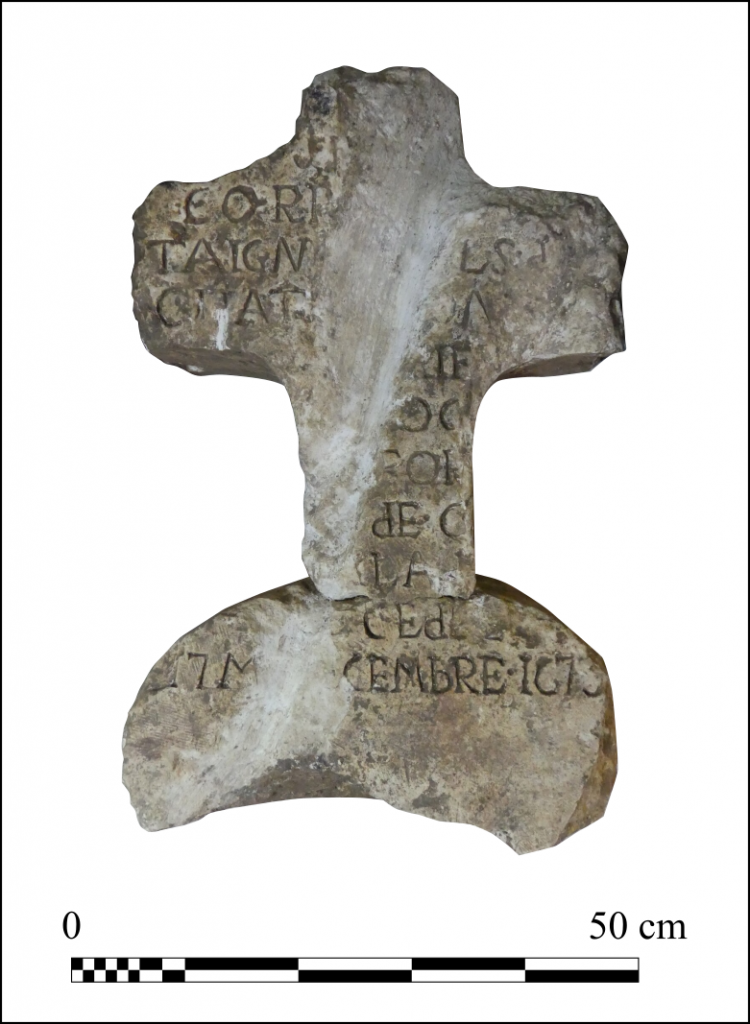

Enfin, nous pouvons aussi signaler la découverte d’une stèle funéraire (Fig. 6), croix en calcaire dont l’inscription a malheureusement été abîmée par la lame du godet de la pelle mécanique, mais qui a tout de même pu être en partie déchiffrée. Elle signalait la sépulture d’un petit garçon de 9 ans, François Chastaignon, inhumé le 17 décembre 1673. Là encore, il est intéressant de préciser que les marqueurs de tombes sont très rarement retrouvés en contexte archéologique, que ce soit pour le Moyen Âge ou l’époque moderne.

Ouverture d’une fenêtre sur la population moderne rochefortaise

Les études et analyses engagées en post-fouille viseront à documenter le cimetière paroissial médiéval et moderne. Les niveaux anciens du Moyen Âge, époque très peu documentée et méconnue sur Rochefort qui n’était alors qu’une petite seigneurie très peu développée, n’ont malheureusement pas été atteints. Mais les tombes modernes fouillées permettront d’améliorer nos connaissances sur une population associée à un contexte très particulier : la création de la ville en parallèle de la mise en place de l’arsenal maritime royal dès 1666. Cette création urbaine dans un contexte difficile (marais insalubres, travaux titanesques…), associée à une arrivée massive de population, pourrait avoir engendré un certain nombre de spécificités chez certains individus inhumés ici, liées à des origines géographiques variées mais aussi des activités et un environnement très particuliers.

Les résultats seront comparés aux cimetières de la même époque connus à l’échelle locale, régionale et extra-régionale pour une première approche de spécificités ou de concordances populationnelles.