Les fouilles archéologiques menées sur le site de Sevran (93) – Plaine Montceleux – Terre d’avenir ont été réalisées par le bureau d’études Éveha sous la responsabilité de Stéphane Adam dans le cadre du projet d’aménagement porté par Grand Paris Aménagement. Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges datés de la Protohistoire et de la période gallo-romaine.

Problématiques scientifiques du cahier des charges

Les fouilles archéologiques menées à Sevran étaient motivées par la présence de deux sites d’intérêt majeur identifiés lors du diagnostic : un site protohistorique de La Tène ancienne, nécessitant des clarifications sur son étendue, son organisation et sa chronologie, et un site gallo-romain du Bas-Empire, dont la fonction et l’évolution temporelle restaient à déterminer. Les recherches englobaient des analyses spatiales, chronologiques, géomorphologiques et environnementales, visant à reconstituer l’histoire de l’occupation humaine et son interaction avec le milieu local à travers les âges.

Le site protohistorique

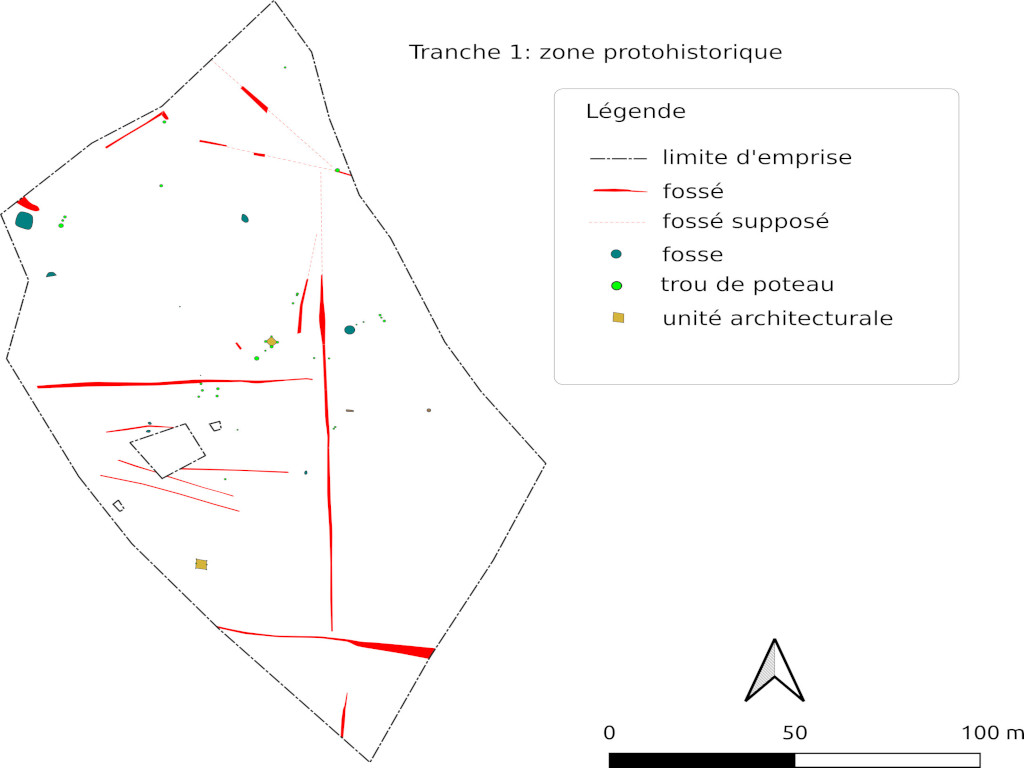

Fig. 1 : Plan de la zone protohistorique. Crédit : Éveha 2024

La tranche 1 a permis d’étudir les vestiges protohistoriques. Ces derniers se présentent sous la forme d’une structuration relâchée composée de quelques fossés et d’au moins deux unités architecturales (greniers à quatre et à six poteaux) ainsi que d’une structure profonde de type silo, constituant des témoignages d’une activité agricole. Les datations permettront, le cas échéant, de déterminer si les structures sont datées de la fin du Hallstatt C ou D (620/460 av. n. è.) ou au début de La Tène ancienne (460/400 av. n. è.).

Le site antique

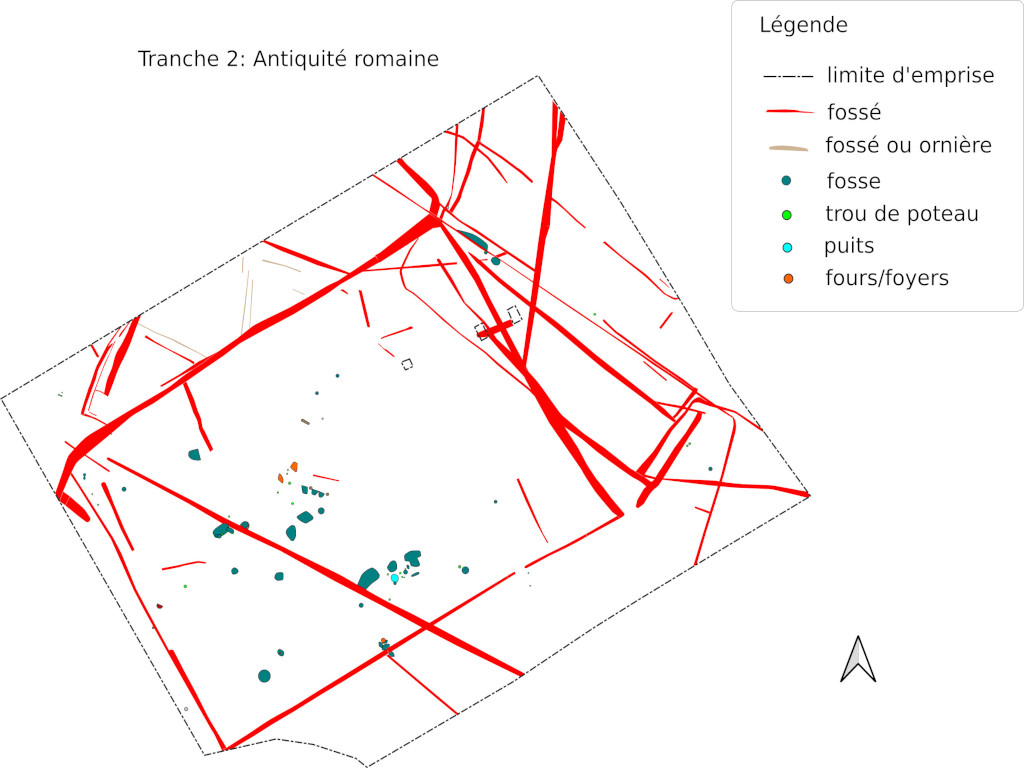

Fig. 2 : Plan de la zone antique. Crédit : Éveha 2024

Les vestiges de la tranche 2 datent essentiellement de l’Antiquité. Il s’agit d’un établissement rural formé par une série de systèmes de fossés formant un enclos pourvu d’enclos latéraux plus petits. Le plan semble ici incomplet puisqu’une partie de l’établissement semble se poursuivre vers le nord-est et le nord-ouest. L’origine de l’implantation est assez vague, mais pourrait dater du IIe siècle de notre ère. Elle se poursuit au moins jusqu’à la fin du IIIe siècle. Après cette date, une nouvelle implantation plus petite (au centre-sud de l’emprise) se développe au cours de l’Antiquité tardive, profitant de manière opportuniste de la présence du puits. Le développement de cette petite cellule se fait autour d’une activité de grillage des céréales puisqu’au moins deux fours ont été trouvés ainsi que des nappes noires cendreuses contenant des graines (type lentille, blé, orge). Quelques fosses dans la même zone ont permis de sortir un important mobilier pour la période, notamment quelques monnaies constantiniennes et de la céramique, dont des sigillées d’Argonne à motifs à la molette. Les couches noires et les quelques fosses semblent concorder avec l’idée de la décharge : le mobilier étant disproportionné par rapport à l’activité, nous supposons que la zone géologiquement accidentée (petites dépressions dans le paysage) a servi de dépotoir sous la forme de nappes informes ayant épousées ces aspérités de terrain. De même, nous retrouvons quelques rejets du IVe siècle dans les parties supérieures de certaines sections d’enclos. Nous supposons ici que les enclos n’existaient déjà plus à l’Antiquité tardive.

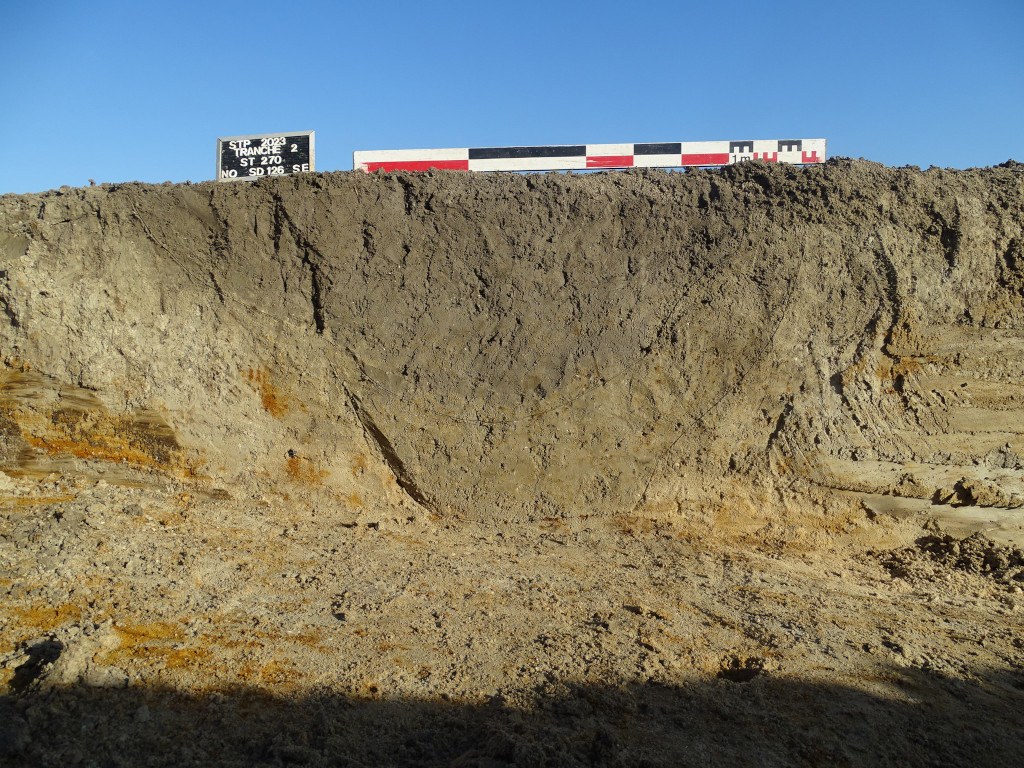

Fig. 3 : Photographie de la coupe d’un fossé antique. Crédit : Éveha 2024

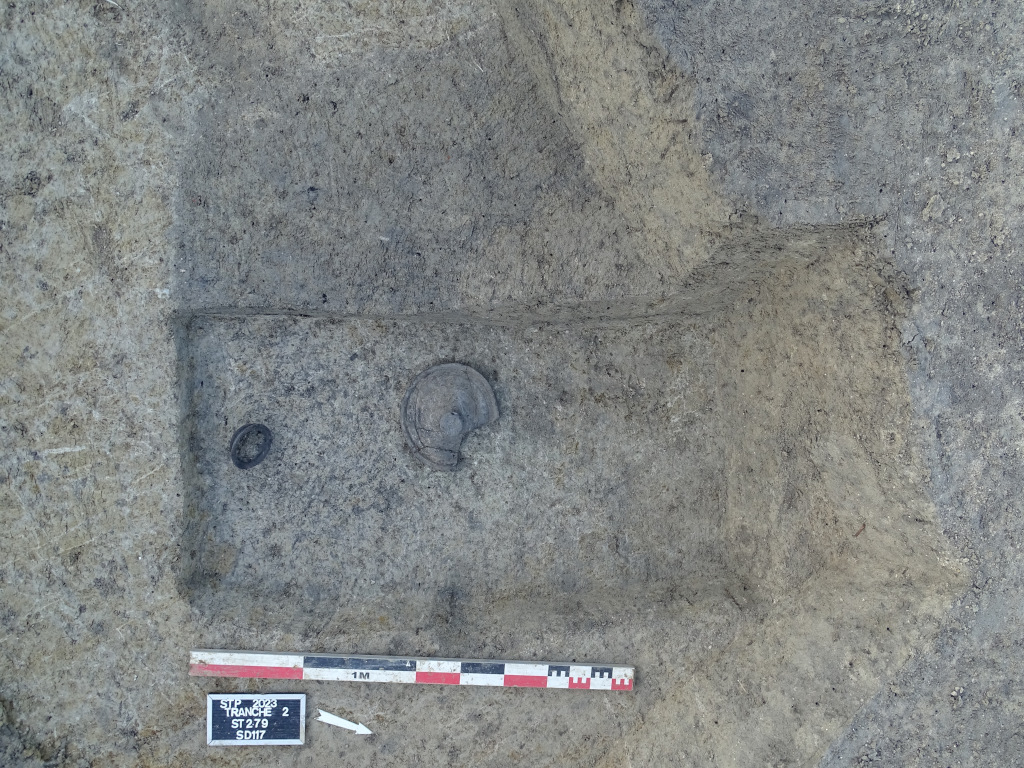

Concernant l’établissement antique plus ancien, très peu de structures (hormis un puits et un cellier) permettent de définir la présence d’un habitat in situ. Il pourrait s’agir d’une unité de production en lien avec l’élevage, l’habitat étant déporté en dehors de cette zone, vers le nord-ouest où l’établissement semble continuer de s’étendre – à moins qu’il ne s’agisse ici que d’une unité appartenant à une dépendance plus vaste et éloignée. Quoi qu’il en soit, au regard du nombre de fossés présents sur le site, l’établissement s’est progressivement modifié au fil du temps et l’absence de mobilier, dans nombre d’entre eux, complique la compréhension de la séquence de développement.

Fig.4 : Vue zénithale d’un cellier en cours de fouille avec des éléments en céramique découverts en place. Crédit : Éveha 2024

Deux silos ont également été perçus dans l’emprise de la tranche 2, dont un près de la zone archéologiquement gelée, pourrait être plus ancien que l’établissement antique et se rapporter à une activité agricole protohistorique. Un prélèvement de charbon de bois au fond de l’un de ces silos permettra après analyse radiocarbone de compléter la chronologie.

Un seul fossé (médiéval ou moderne) a été perçu sur le site en tranche 2. Il traverse à la fois l’enclos antique et la zone de l’antiquité tardive et il se poursuit même en dehors de l’emprise. Aucun mobilier datant n’a permis de déterminer la date de son creusement ou de son comblement.

Recherches à venir

Concernant la Protohistoire, l’examen des vestiges permettra de replacer le site dans un contexte plus général, les données pour la période étant assez peu connues sur la commune.

Concernant l’Antiquité, l’établissement rural entre dans ce qui semble être la catégorie des établissements ruraux à vocation pastorale. Très peu d’éléments en lien avec de l’habitation ont été mis au jour, mais le site semble évoluer en permanence entre le Haut-Empire et la fin du Bas-Empire par une succession de transformations du réseau de fossés. L’analyse de ces modifications permettra de proposer une évolution chronoculturelle des pratiques d’élevage.

Concernant la période de l’Antiquité tardive, la présence de fours oblongs et de graines permettra, via une étude carpologique, d’examiner les pratiques du maltage des céréales.