Les fouilles archéologiques menées sur le site de TOULOUSE (31) – 5bis chemin des Côtes de Pech David ont été réalisées par le bureau d’études Éveha sous la responsabilité de Nora Hounieu dans le cadre du projet d’aménagement porté par des particuliers. Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges datés de la Protohistoire, de l’Antiquité et de l’époque moderne.

Problématiques à l’origine de la prescription de fouille

L’objectif de cette fouille était de documenter les occupations gauloise et romaine ainsi que de préciser la fonction du site. Les problématiques archéologiques englobaient également les questions liées au paléoenvironnement et aux dynamiques géomorphologiques.

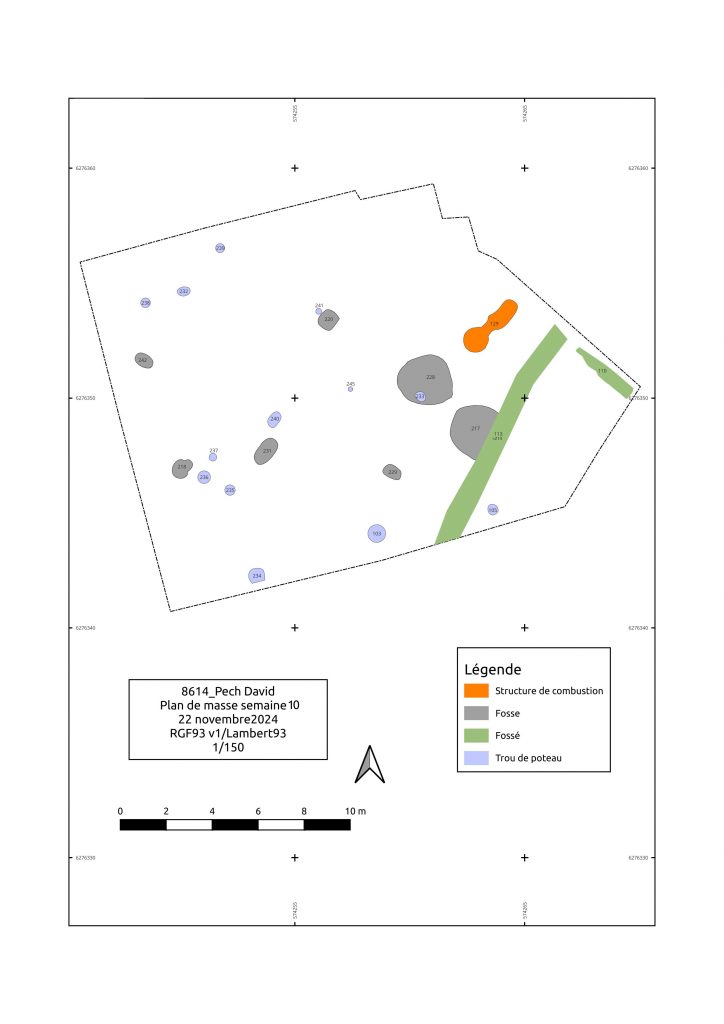

Un four de potier de l’époque gauloise ?

Une première occupation se caractérise par un four de potier associé à deux grandes fosses, deux fossés et quelques trous de poteau et fosses sans organisation apparente. Le four conserve sa chambre de chauffe et une partie de son alandier avec des parois rubéfiées en place. Une fosse de travail est associée au four. Deux fosses avec des diamètres avoisinant 2,50 m ont des comblements extrêmement charbonneux indiquant une réutilisation de ces dernières à leur abandon ou des vidanges de foyer en lien avec l’utilisation du four de potier. Cette occupation artisanale semble dater des années 120-100 avant J.-C (étude préliminaire).

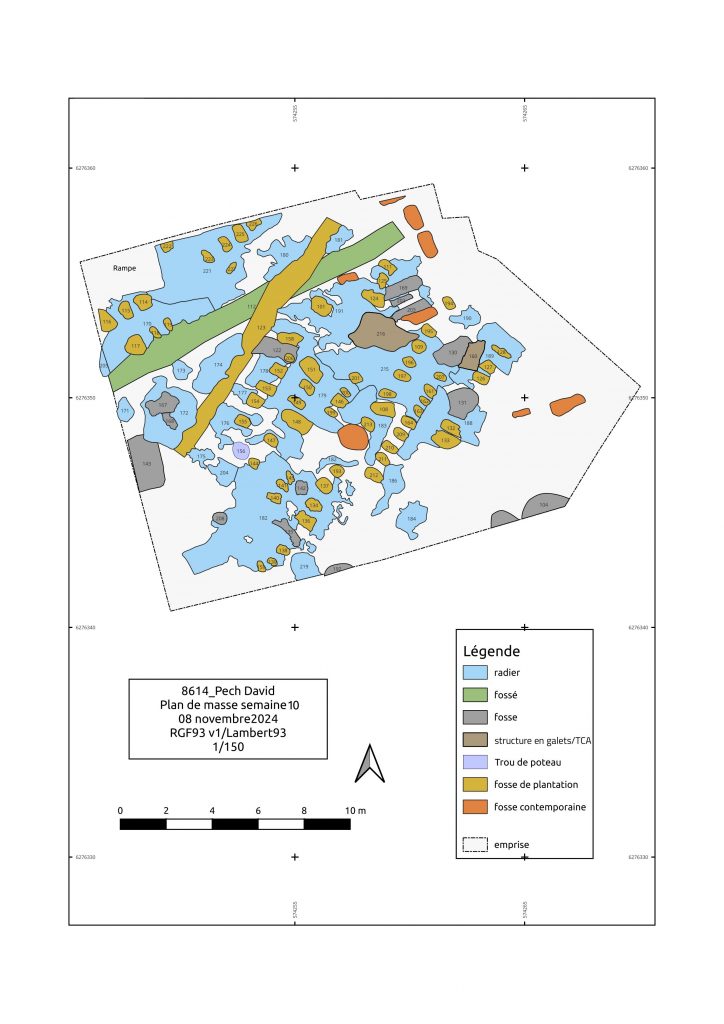

Des radiers d’amphores de l’époque gauloise

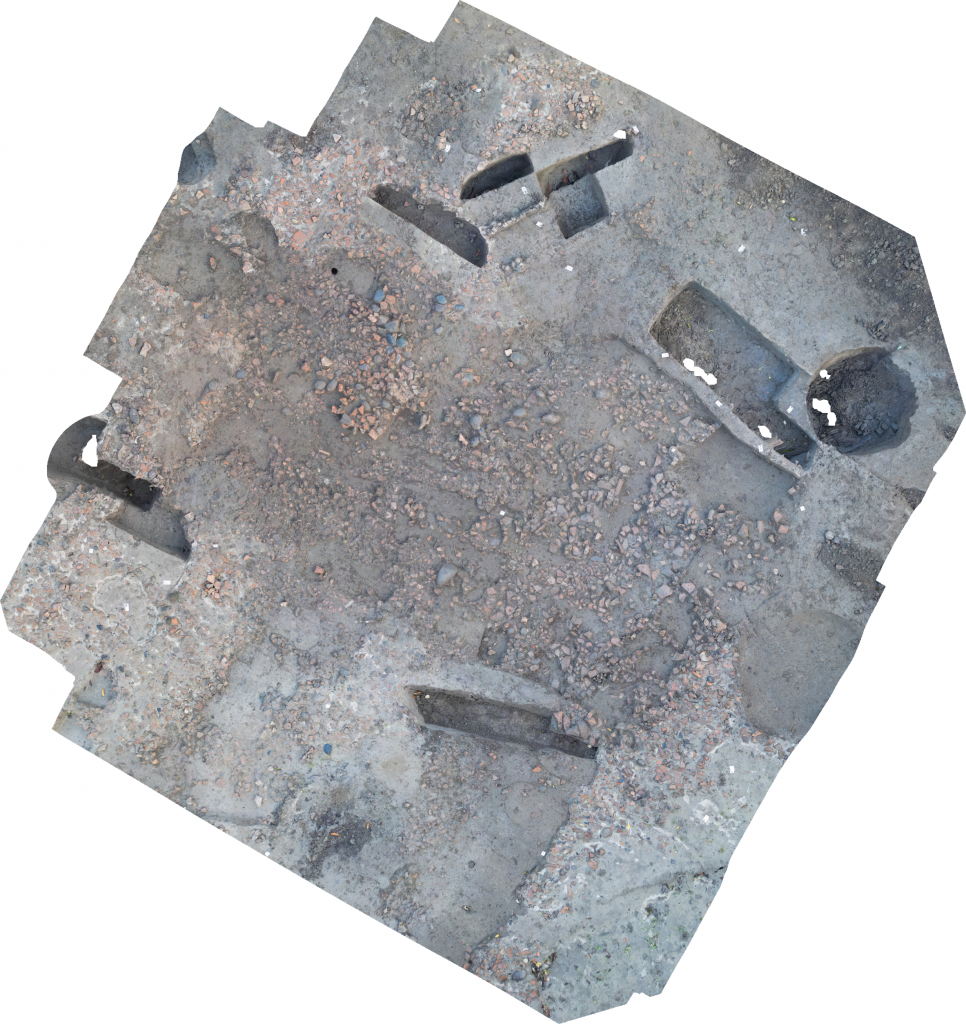

La deuxième phase d’occupation du site se caractérise par des niveaux de sol se présentant sous la forme d’épandages de tessons d’amphores, parfois mêlés à quelques galets. Ces niveaux livrent un important mobilier céramique, des fragments de faune abondants et des objets en métal tels des fibules de Nauheim, une chaînette de type parure ou encore des monnaies. Ces artefacts, ainsi que les amphores, permettent de proposer une datation de ces ensembles du Ier siècle avant J.C.

orthophotographie du radier réalisée grâce au drone. Crédit : Éveha 2024

Une occupation antique

La troisième phase d’occupation est attribuée à l’Antiquité (Haut-Empire) avec la présence d’un fossé dans la partie septentrionale de l’emprise et des structures énigmatiques en galets, TCA et fragments d’amphore (peut-être un solin ?). La majorité des radiers sont recoupés par des structures en creux dont la plupart sont quadrangulaires, ou de forme oblongue. Ces dernières forment des alignements nord-est–sud-ouest et se répartissent de façon homogène et régulière (en rangées) sur une bonne partie du site. Leur implantation fait songer à des fosses de plantation médiévales ou modernes. Elles constituent, avec des fosses contemporaines éparses, les dernières phases d’occupation du site.

Recherche à venir

Les études de post-fouille se concentreront sur l’étude du mobilier et des données de terrain pour affiner la chronologie et nos connaissances sur ce site et son occupation. Des analyses de datation absolue seront réalisées (14C, archéomagnétisme pour le four de potier).