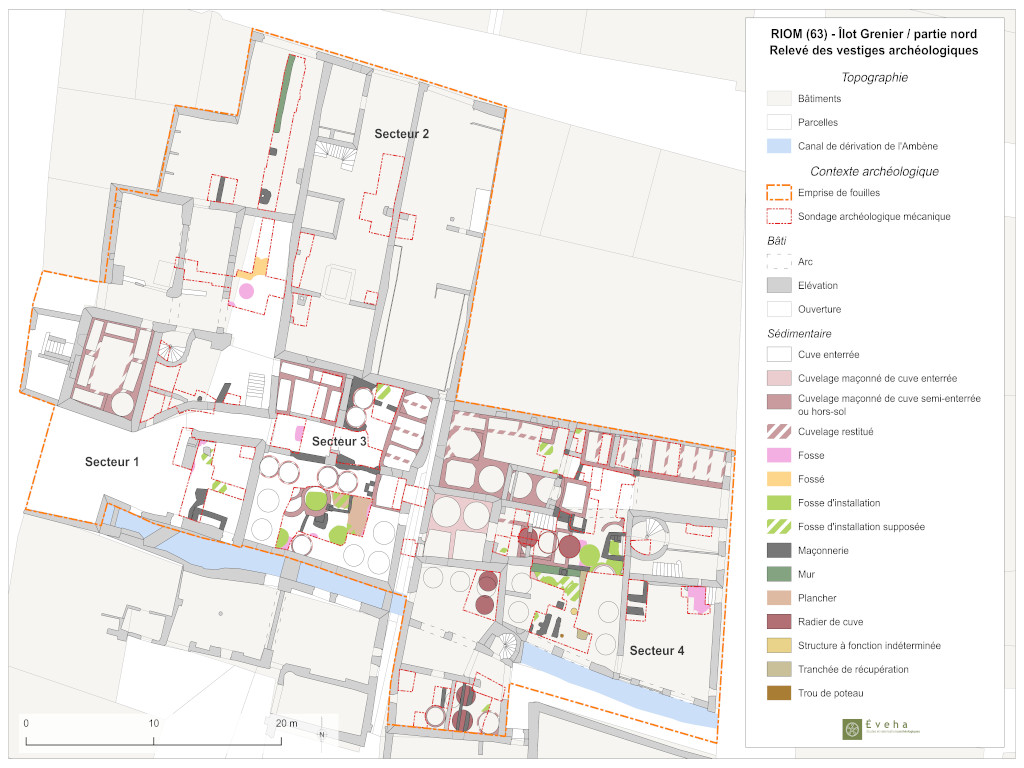

L’étude du bâti menée sur le site de Riom (63) – Îlot Grenier (partie nord) a été réalisée par le bureau d’études Éveha, sous la responsabilité de Joris Moron, dans le cadre du projet d’aménagement porté par Auvergne Habitat. Cette opération constitue la première tranche de l’étude préalable au projet de réhabilitation d’une partie de l’îlot, visant à la création de logements en location et de jardins. Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges datés des époques médiévale et moderne.

Les problématiques scientifiques avaient été établies par le Service régional de l’archéologie dans le but de mieux comprendre le développement de ce quartier de la ville médiévale de Riom, de son origine à son abandon :

- Dater et caractériser les premières installations en lien avec l’essor urbain antérieur au XIIIe siècle.

- Identifier les éléments médiévaux conservés en élévation, les dater, les caractériser et appréhender l’évolution du noyau primitif ainsi que la transformation du quartier. Dans ce cadre, repérer les schémas distributifs en œuvre et les espaces de circulation avec le rôle des venelles, la vérification de l’existence d’un axe de circulation traversant est-ouest en limite sud de l’îlot.

- Caractériser et saisir l’évolution des éléments constitutifs des ateliers et de la chaîne opératoire, depuis l’origine jusqu’à l’abandon de l’activité : préparation des peaux, traitement, stockage, séchage… Tenter de caractériser les productions et leur évolution.

- Identifier, caractériser et dater les différents aménagements et installations hydrauliques : quais sur les rives du canal de dérivation de l’Ambène, moulins, alimentation des cuves, arrivées d’eau et rejet des eaux usées.

Cette opération à plusieurs niveaux, associant étude du bâti et étude du sous-sol, a permis de mettre en évidence le développement d’un quartier artisanal, intrinsèquement lié à l’usage de l’eau, rapidement intégré dans le tissu urbain de la ville médiévale. L’opération archéologique a permis également la documentation de la chaîne opératoire d’une activité artisanale ayant fait la richesse de la ville, de son essor dès le XIIe siècle jusqu’à son déclin progressif à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

L’opération a permis de documenter que l’occupation du site fait suite à un important chantier de décaissement et de nivellement de la zone localisée en bordure nord du canal de dérivation de l’Ambène. Cette action s’explique par la topographie du site, localisé sur le versant méridional du promontoire naturel sur lequel a été fondée l’abbaye Saint-Amable, pôle à partir duquel s’est développée la poche urbaine constituant le centre ancien riomois. Le décaissement coupe un niveau naturel de colluvions sablo-limoneux, ménageant ainsi un vaste espace de circulation à même le premier niveau de substrat documenté (sable et galets roulés). Il est pour le moment trop tôt pour caractériser avec précision ce chantier, mais ce dernier semble résulter de la volonté d’aménagement d’un espace plan en bordure du canal. Si la synchronicité de l’installation de la dérivation avec les travaux de décaissement n’est pas avérée, il est tout de même possible de proposer l’hypothèse d’une création artificielle dès l’installation dans cette zone afin de subvenir aux besoins en eau de certaines activités localisées en dehors du bourg monastique.

L’occupation des XIIe et XIIIe siècles est matérialisée par une vingtaine de fosses de plan circulaire à subcirculaires présentant des parois verticales à subverticales et un fond plat. Elles étaient destinées à accueillir des cuves à cuvelage en bois ayant pour fonction le tannage de peaux dont l’origine reste, à ce jour, indéterminée. Réalisés dans des niveaux sédimentaires saturés en eau, les sondages ouverts à proximité du canal ont livré sept cuvelages en bois dans des états de conservation variables. Ces aménagements se présentent sous la forme de bacs de plan circulaire, composé d’un assemblage de planches maintenu par des cerclages en bois liés par des liens végétaux. L’une de ces cuves avaient été partiellement mise au jour lors de l’opération de diagnostic archéologique réalisée en juillet 2004 et datée par dendrochronologie des XIIe et XIIIe siècles.

L’étude de la stratigraphie a permis de mettre en évidence plusieurs périodes d’activité au sein de cette phase d’occupation, les transitions entre deux périodes étant, dans la majeure partie des cas, caractérisées par la récupération des cuvelages en bois et le comblement des fosses d’installation devenues obsolètes. Certaines des fosses comblées le plus tardivement (dernier quart du XIIIe-premier quart du XIVe siècle) sont coupées par l’installation de maçonneries caractérisées par une mise en œuvre composée d’un grand appareil irrégulier, réglé à assises irrégulières, scellé par un mortier sableux à liant de chaux gris rosé. Si ce type de construction a pu être mis en évidence en quelques points du site, seuls deux plans complets de bâtiments ont pu être documentés. Ces unités de plan rectangulaire similaire sont articulées de part et d’autre d’un espace de circulation extérieur ayant pu constituer un élément du réseau viaire du faubourg. L’occupation du sol au cours de cette période est donc très lâche et disparate avec quelques bâtiments, dont la fonction n’est pour le moment pas établie, implantés à proximité du canal et limitrophes de zones ouvertes, dont certaines à vocations artisanales.

L’occupation bâtie de l’îlot tend à se densifier à partir de la seconde moitié du XIVe siècle et se poursuit dans le courant du XVe siècle. C’est notamment au cours de cette période qu’une importante mutation foncière intervient avec le regroupement des deux unités bâties repérées dans le secteur 1 et la privatisation de l’espace de circulation les séparant. Cette évolution morphologique est matérialisée par la modification des systèmes de circulation et l’installation de nouveaux planchers liant les deux édifices. Les systèmes de transition entre les espaces sont également remaniés, comme en témoigne l’installation d’un arc ouvrant le mur est du premier niveau de l’unité nord ou les percements du mur sud de la même construction et du mur nord de l’unité sud. Il est à noter que les constructions de cette phase d’occupation intègrent désormais des pierres de taille pour certains éléments tels que les piliers et les arcs. Les ornements de ces éléments sont peu nombreux et uniquement composés d’arêtes chanfreinées associées à des congés.

Les éléments stylistiques caractéristiques de cette période permettent d’y rattacher une nouvelle unité bâtie implantée en front sur le canal (secteur 3). Le plan de cet édifice n’a pas pu être intégralement appréhendé, mais la mise au jour d’un pilier maçonné dérasé comptant quatre arêtes chanfreinées permet de proposer l’hypothèse selon laquelle le sondage mécanique aurait été ouvert au centre de l’espace. La circulation au sein de cet espace se faisait sur deux sols de composition différente. Le premier est constitué d’un fin épandage de mortier de chaux blanc, localisé à l’ouest du pilier et associé à un second, à l’est, composé d’un plancher en bois reposant sur un solivage d’axe ouest-est assemblé à mi-bois en croix et chevillé à au moins une sablière d’axe nord-sud.

L’accroissement des surfaces bâties au cours de cette phase d’occupation a également pu être documenté dans les secteurs 2 et 4, mais les fenêtres d’observation étant plus réduites, il faudra attendre le traitement des données lors de la phase de post-fouille pour mieux le caractériser. Il est cependant déjà possible de relier le dynamisme constructif observé à l’échelle de l’îlot avec celui, daté de la même période, touchant l’ensemble de l’agglomération en parallèle d’importants chantiers tel que celui du palais ducal ordonné par Jean de Berry.

D’importants travaux de construction et de reconstruction sont entrepris dans le courant du XVIe siècle et ont pu être documentés en divers points du site. Ils se traduisent principalement par des reprises ou des reconstructions totales d’élévations parfois liées à l’ajout de système de contrefort, comme cela a pu être mis en évidence dans un bâtiment implanté sur l’une des parcelles nord de l’îlot. Ces chantiers débouchent souvent sur la modification de l’ordonnance des façades avec le recours majoritaire à la création de systèmes d’arcatures aux premiers niveaux des constructions afin de faciliter la circulation entre intérieur et extérieur au sein d’établissements à vocation artisanale. La restructuration d’une partie des unités construites localisées dans le secteur 4 est un bon exemple des grands chantiers de cette période avec la modification de la façade d’une construction associant bâti du début du XIVe siècle, surmonté par des élévations du XVe siècle, en même temps que la reconstruction d’une part importante de l’unité la confrontant à l’est. Le premier niveau de ces constructions est par la suite doté de grandes batteries de cuves maçonnées de plan rectangulaire et circulaire occupant une part importante du périmètre de ces espaces.

L’autre chantier important de cette période est l’accroissement en plan et en élévation de la tannerie localisée dans le secteur 1. Résultant d’une mutation foncière déjà évoquée, cet ensemble bâti est doté, dans le courant du XVIe siècle, sur sa partie est, d’un porche ouvert par une série d’arcs, dont l’ajout est synchrone avec l’installation d’une cave en front du bâtiment médiéval. Cette addition est complétée par la création de deux étages, dont un important niveau de séchoirs présentant des ouvertures, atteignant une hauteur restituée de près de 7 m.

Un autre édifice est également reconstruit durant cette période, en front sur le canal de dérivation. Il s’agit d’un moulin hydraulique de plan rectangulaire reprenant le plan d’une construction plus ancienne, détruite et remblayée. L’un des sondages mécaniques a notamment permis la mise au jour de la chambre des engrenages. De plan semi-circulaire, elle était percée au sud par une ouverture permettant le passage de l’arbre principal faisant le lien entre la roue installée dans le canal et le rouet localisé dans la chambre. Les prospections menées dans le canal de dérivation ont permis de compléter les données sur le bâtiment et de favoriser la restitution du système d’entraînement du mécanisme par la documentation de l’ensemble formé par la vanne et la chute d’eau ainsi que par l’étude des sillons laissés par la friction de la roue sur la paroi.

Ces nombreux travaux interviennent durant une période communément admise comme étant celle de l’âge d’or de la tannerie à Riom. Outre le fait qu’ils soient favorisés par une relance économique indéniable et généralisée à l’échelle de la ville, ils pourraient aussi permettre la mise en lumière d’un autre phénomène, uniquement documenté par les sources écrites, à savoir la reconstruction d’une partie de la ville à la suite des importantes démolitions survenues lors des « tremble terre » de 1477 et 1490.

Les données archéologiques mettent en évidence le maintien de l’activité artisanale à cette échelle jusque dans la première moitié du XVIIIe siècle, et ce malgré un arrêt temporaire de l’accroissement des constructions et de l’installation de nouvelles batteries de cuves semblant intervenir dès le XVIIe siècle. Un renouveau semble s’opérer pour certaines tanneries (secteurs 3 et 4) durant la seconde moitié du XVIIIe et le premier quart du XIXe siècle, mais selon des proportions bien inférieures à celles observées pour le XVIe siècle. Cette courte phase d’accroissement se traduit par l’exhaussement de nombreux niveaux de circulation, dont beaucoup correspondaient toujours au terrain naturel décaissé durant la première phase d’occupation du site, entraînant le scellement de certaines batteries de cuves enterrées et semi-enterrées installées dans le courant du XVIe siècle, afin de permettre la création d’une nouvelle typologie particulière de cuves enterrées.

Ce type de contenant est essentiellement dédié au chaulage des peaux, comme l’atteste les « voiles » de chaux déposés sur les parois intérieures des cuvelages. Ces ensembles de structures étaient associées à des cuves hors-sol de deux types. Le premier se présente sous la forme de cuvelages en bois, ceints par des cerclages métalliques, scellés dans des radiers en mortier de tuileau orangé (Fig. 10). Le second correspond à des panneaux en pierre de Volvic scellés par un mortier de tuileau rosé. Les dynamiques documentées lors de l’intervention tendent à montrer que ces créations pourraient résulter d’un processus de réorganisation des espaces intérieurs des tanneries. En effet, on observe que les unités artisanales occupant les secteurs 3 et 4 connaissent les mêmes transformations avec des espaces ouverts, en front sur le canal, dévolus au chaulage, tandis que le tannage est réalisé dans des cuves quadrangulaires plus anciennes, dont certaines parois ont été supprimées afin d’augmenter la capacité volumique des contenants.

Ces modifications ne peuvent cependant empêcher la décroissance de l’activité durant les trois derniers quarts du XIXe siècle. L’activité des tanneries, documentées dans le cadre de l’étude, semble finalement péricliter au tournant des XIXe et XXe siècles, période au cours de laquelle la majorité des cuves sont transformées en dépotoirs ou sont scellées par l’installation de niveaux de circulation en béton. Ces mutations sont entraînées par des changements de vocations des espaces, comme l’attestent les aménagements de structures en lien avec la stabulation de petits cheptels urbains dans le premier niveau des constructions, tandis que les seconds niveaux sont transformés en espaces d’habitat occupés jusque dans les années 1960-1970.

Malgré la pétrification de l’activité artisanale durant plusieurs siècles en une même zone progressivement intégrée dans le tissu urbain, on observe une indigence du mobilier lié à la chaîne opératoire du travail de la peau (outils, déchets fauniques) par rapport aux types de vestiges et à la surface de l’emprise. Une part importante du mobilier vient des niveaux de remblais contemporains servant à l’exhaussement des niveaux de circulation ainsi que des comblements d’abandon des cuves composant les grands ensembles enterrés et semi-enterrés. Moins nombreux, les éléments mobiliers mis au jour dans les comblements des fosses d’installation de la première phase d’occupation du site ne permettent pas, avant étude du mobilier, de préciser la chronologie comprise entre le XIIe et le XIIIe siècle, tributaire de la datation dendrochronologique d’un seul cuvelage en bois émise en 2004.

Le traitement des données issues de l’enregistrement sur site ainsi que les études des différents types de mobilier mis au jour lors de l’opération sont en cours et permettront de préciser nos connaissances du site et de son occupation.