Les fouilles archéologiques menées sur le site de Périgueux (24) – Place de la Clautre ont été réalisées par le bureau d’études Éveha sous la responsabilité de Boris Hollemaert dans le cadre du projet d’aménagement porté par Ville de Périgueux. Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges datés de l’Antiquité à l’Époque moderne.

Problématiques scientifiques du cahier des charges

La ville de Périgueux a souhaité atténuer l’aspect minéral de la place de la Clautre par la réfection des revêtements et la création d’une structure d’ombrière au-devant de l’entrée occidentale du cloître, à l’est de la place. Ces travaux ont nécessité des modifications des réseaux enterrés. Devant l’importance historique du lieu et les résultats positifs des précédentes investigations archéologiques, le service régional de l’Archéologie a prescrit une opération de fouille préventive.

Le site a été occupé depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du Moyen Âge par une nécropole, puis un cimetière. Les questions autour de l’évolution de ce lieu de sépulture ont dû être posées. Des éléments pouvant témoigner d’états anciens ont pu être mis au jour. Les blocs en grand appareil existant à la base de l’élévation de « l’église latine », que les creusements ont dégagés, ont pu appartenir à un ancien mausolée et ont renseigné sur les premiers temps de la nécropole. Mais ce sont aussi des interrogations sur les différents états de ce secteur d’inhumation, notamment sur la cohabitation au Moyen Âge classique entre le cimetière, les édifices religieux, l’habitat urbain et la place commerçante, qui se sont posées – des questionnements déjà soulevés lors de l’étude des abords nord de Saint-Front.

L’évolution de l’ensemble canonial et de la cathédrale de Saint-Front a également pu être appréhendée. Certains des décaissements ont avoisiné le mur de l’ancienne façade de l’église Saint-Front, ce qui a permis de compléter les observations de bâti réalisées en 2012 sur les premiers états romans. De plus, les vestiges des maçonneries médiévales de l’aile occidentale du cloître ont été mis au jour, ce qui a contribué à une meilleure connaissance des bâtiments annexes de l’église Saint-Front, et peut-être a permis d’appréhender les travaux réalisés à la veille de l’an Mil par l’évêque Frotaire.

Enfin, l’évolution de la topographie ancienne de la place dans le temps, depuis le Moyen Âge jusqu’à 1830 (notamment en lien avec la voirie), a pu être appréhendée. Cette opération a également permis de mieux connaître le bâti qui existait autour de la place en mettant au jour les restes de maisons qui l’entouraient anciennement.

De la nécropole au cimetière, de « l’église latine » à la cathédrale : nouveaux indices de l’évolution de Saint-Front

Fig. 1 : Cliché zénithal de la zone de fouille contre la façade de l’église latine. Crédit : Éveha, 2024.

Les résultats obtenus lors de cette opération sont contrastés.

La partie suivi de tranchée des réseaux se limitant à une largeur d’environ quatre-vingt centimètres pour une profondeur équivalente, un nombre réduit de structures a pu être perçu. À la faible taille des tranchées s’ajoutent leurs tracés, qui reprenant les réseaux existants, n’auront que peu recoupés les matrices sédimentaires anciennes.

Malgré ces contingences, trois sépultures en coffrage ont été reconnues. Les vestiges osseux n’étaient significativement présents que dans deux d’entre elles. Les contenants en coffrage de pierre même partiellement observés présentent des caractéristiques analogues aux sépultures supérieures des diagnostiques de 2012 et 2023.

L’observation de la mise en place sédimentaire a pu être effectuée sur un segment d’environ trois mètres de stratigraphie non perturbée au nord-ouest de la place.

Cette coupe présente des niveaux horizontaux de circulation, recoupés ou couvrant des sépultures, confirmant ainsi l’alternance de fonction durant le Moyen Âge central pour cette partie de la place. La faible profondeur des tranchées réalisées au sud n’aura pas permis de préciser les modalités de dépositions sédimentaires constitutives du Puy Saint-Front.

La zone de fouille qui longe l’église dite latine et l’espace canonial sur son côté ouest a pour sa part livré une grande quantité d’informations.

Au rang des plus surprenantes, nous pouvons citer la présence d’une quarantaine d’éléments lapidaires en position secondaire sous le massif d’escalier nord de la cour anglaise. Le corpus se compose d’éléments variés qui comportent : des chapiteaux, des fûts de colonnettes, des éléments de corniches ou bandeaux. Les décors sont homogènes et l’on y retrouve des motifs végétaux de type « palmes » ou géométriques comme des « dents de loup » ou des disques. Les éléments les plus nombreux sont associables à des écailles massives semblables aux couvertures des dômes couvrant les coupoles de la Cathédrale. Une partie de cet ensemble pourrait appartenir au programme roman de l’église latine mélangé à des éléments issus des restaurations débutées au 19e s.

Fig. 2 : Élément lapidaire en calcaire, fragment de bandeau à décor de palme. Crédit : Éveha, 2024.

Plus au sud de cette zone, une série de sondages a révélé un étagement de sarcophages.

Si l’étage supérieur se révèle très arasé par les aménagements du parvis menés au début du 20e siècle, les niveaux inférieurs sont bien conservés. Les calcaires employés sont homogènes, variant du beige claire au beige jaune, de provenance locale. Les morphologies des cuves sont comparables aux différentes formes observées lors des opérations précédentes, à savoir trapézoïdaux majoritairement pourvus de logettes céphaliques.

Une exception est toutefois remarquable, puisqu’un petit sarcophage destiné à un sujet périnatal a été découvert et prélevé. La cuve de ce dernier présente un évidement interne anthropomorphe miniature. Aucun exemple similaire n’est connu de nous régionalement.

Fig. 6 : Détail du sarcophage pour immature. Crédit : Éveha, 2024.

Six de ces sépultures ont livré des vestiges osseux en bon état de conservation qui permettront d’effectuer des datations fiables des périodes de fonctionnement de cet espace.

Les recherches à venir

La post-fouille s’attachera à rapprocher les résultats obtenus des connaissances acquises lors des interventions menées sur le Puy Saint-Front ces quinze dernières années.

Si l’apport de ce suivi n’apporte que peu d’informations concernant la morphogenèse sédimentaire du Puy, les découvertes effectuées au contact de l’église et du cloître devront être comparées aux travaux d’analyse du bâti réalisés en 2012 sur la façade de l’église latine.

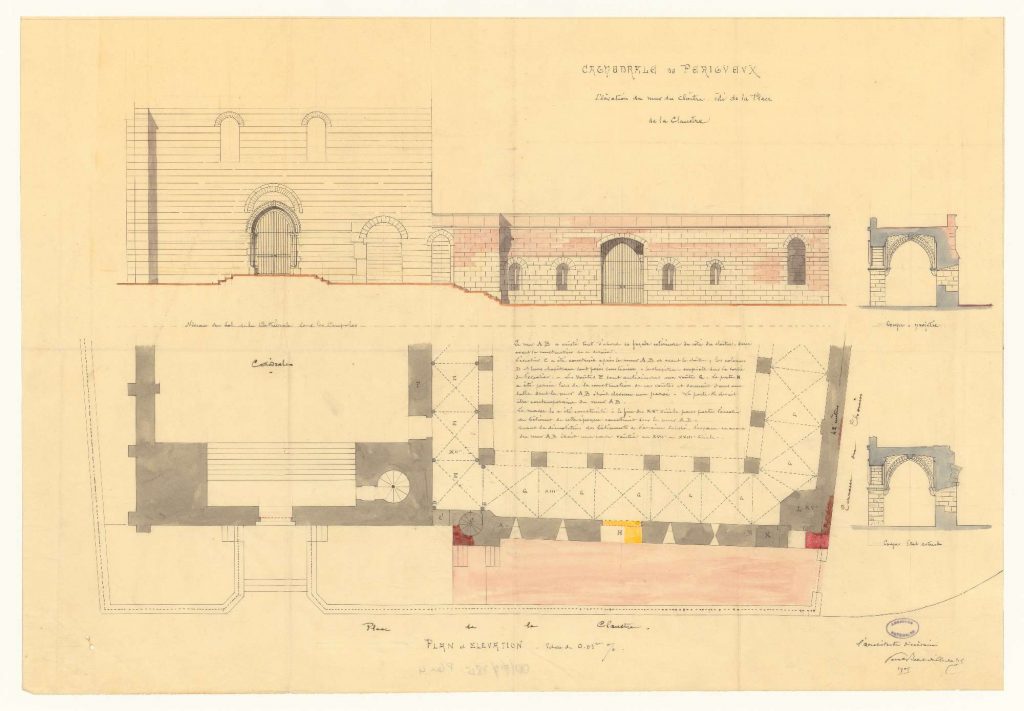

Une confrontation aux documents plus anciens concernant les démolitions et restaurations des bâtiments de l’évêché, situés contre la partie occidentale du cloître, paraît également prometteuse.

Fig. 7 : « Cathédrale de Périgueux. Élévation du mur du cloître, côté de la place de la Claustre ». Par Paul Louis Boeswillwald, architecte diocésain. 1905, Archives Nationales, Documents numérisés : CP/F/19/7815,F/19/7815/PHOTO. Crédit : Éveha, 2024.

Le petit corpus d’inhumations fera l’objet d’une étude anthropobiologique afin de caractériser le recrutement de cette aire d’inhumation et l’état sanitaire de la population inhumée.