L’étude d’archéologie du bâti menée sur le site du Château de Grignan (26), dans le cadre du projet de restauration de la cloison nord du grand vestibule, a été réalisée sous la direction de Guillaume Roquefort. Elle a permis de mieux comprendre la chronologie de l’aménagement des espaces intérieurs du château.

L’analyse archéologique des différentes étapes de construction du mur de vestibule du château de Grignan a permis de dégager plusieurs phases d’aménagements successives, révélatrices des évolutions structurelles et fonctionnelles du site jusqu’au 19e siècle. Cette étude constitue, à ce jour, l’unique examen approfondi du bâti et offre un éclairage inédit sur les dynamiques de transformation architecturale.

La phase contemporaine

La phase contemporaine, datée des années 1910-20, est caractérisée par l’édification d’une cloison en brique et d’une niche, lesquelles s’appuient sur un parement médiéval abîmé. L’usage de matériaux industriels, tels que la brique creuse et le béton de mâchefer, traduit une volonté de rationalisation des techniques constructives, tout en garantissant une homogénéité esthétique et une protection contre l’humidité. L’application d’enduits et la mise en place d’un décor en faux appareil (peinture imitant les briques ou la pierre), typique des interventions des années 1920-1930, illustrent une approche où l’apparence et la conservation sont étroitement liées aux préoccupations esthétiques de l’époque.

La période moderne

L’examen des phases antérieures révèle des aménagements relevant des 15e et 16e siècles, parmi lesquels figurent le piédroit et un mur porteur, vestiges attestés des anciennes cuisines mentionnées dans les sources historiques. Selon C. Trézin, ces cuisines étaient voûtées et abritaient une vaste cheminée à manteau cintré, corroborant la mention de la « cuisine » dans l’inventaire de 1516. La partie ouest est, quant à elle, citée dans l’inventaire de 1597 comme « la grand cuisine neufve à l’entrée dudict chasteau » (Trézin, 2006). L’élévation de ces structures en pierre de taille, finement agencées, témoigne d’un savoir-faire architectural répondant aux exigences techniques et fonctionnelles de l’époque.

La période médiévale

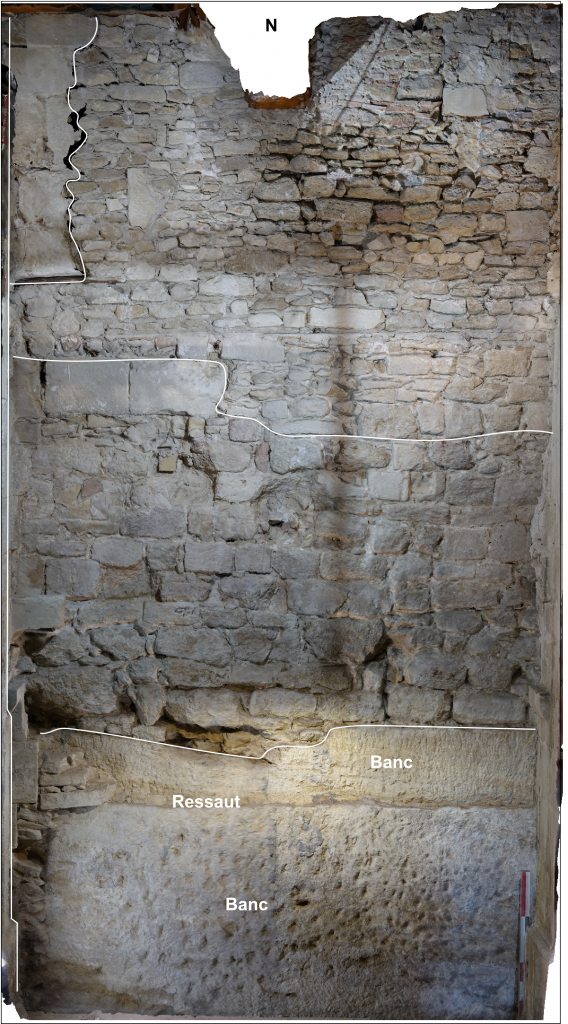

Les vestiges médiévaux, attribuables aux 11e-13e siècles, sont principalement représentés par une maçonnerie composite prenant directement appui sur le rocher. L’étude du mortier à base de chaux et des techniques de mise en œuvre indique une adaptation aux ressources locales ainsi qu’aux impératifs de solidité et de pérennité structurelle. L’analyse stratigraphique des sols a révélé deux niveaux de circulation (20e et 11e siècle), témoignant des modifications progressives de l’espace bâti au fil des siècles.

Enfin, la mise en évidence d’une fondation filante (fondation plus large que le mur) taillée dans la roche naturelle atteste d’une implantation précoce et planifiée, où les techniques d’excavation et de nivellement contribuaient à la stabilisation des structures porteuses.

La présence d’empreintes d’outils de taille sur certains parements renforce l’hypothèse d’un travail d’extraction et de mise en œuvre réalisé sur place.

Un site en perpétuel évolution

L’ensemble de ces observations met en évidence une stratification architecturale complexe, reflet des transformations successives du château en fonction des impératifs techniques, esthétiques et fonctionnels propres à chaque époque. Ce processus de remaniement constant souligne la volonté de conservation et d’adaptation du bâti, révélant ainsi un patrimoine en perpétuelle mutation.