Les fouilles archéologiques menées sur le site de Castres (81) – Saint-Palais – A69 – Tranche 6 – Site 15 ont été réalisées sous la responsabilité de Virginie Ropiot dans le cadre du projet d’aménagement porté par ATOSCA. Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges datés du Néolithique à l’époque contemporaine.

Les objectifs de la fouille

L’intervention archéologique visait à préciser la nature, la morphologie, la chronologie et la fonction des vestiges présents sur le site. Il s’agissait également d’en étudier l’organisation spatiale et d’identifier la nature des occupations (résidentiel, artisanal, agropastoral, etc.) tout en situant ces dernières dans leur contexte local, régional et chrono-culturel.

Contexte de l’intervention

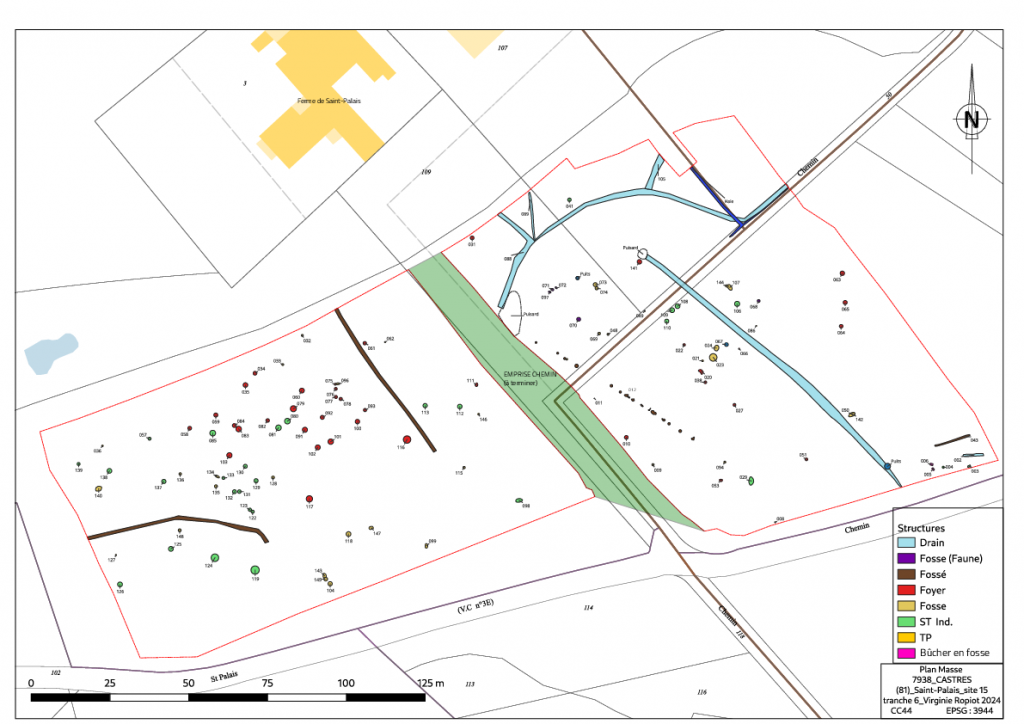

Le site se situe sur une terrasse faiblement pentue du nord vers le sud, à environ 900 m du cours méandriforme de l’Agout et en contrebas d’une zone de léger relief culminant autour de 200 m d’altitude. La fouille a livré un total de 132 structures en creux. Répartis sur une aire d’environ 2,5 hectares, et malgré une concentration un peu plus forte à l’ouest de l’emprise, on peut tout d’abord remarquer la faible densité des vestiges mis au jour par rapport à l’étendue de la surface explorée (fig. 1). Cela dit, nonobstant une répartition relativement lâche, quasiment tous les secteurs de la fouille ont fourni des indices d’occupation. Mais à ce stade de l’étude, l’organisation chrono-spatiale reste encore difficile à appréhender. En l’absence de mobilier dans la plupart des structures mises au jour, les datations reposent en grande partie sur les résultats d’analyses au radiocarbone. Au total, six principales périodes sont représentées, soit une occupation de plus de 4000 ans, marquée toutefois par des interruptions.

Fig. 1 : plan masse de la fouille. Crédit : Éveha 2024

Les traces du Néolithique

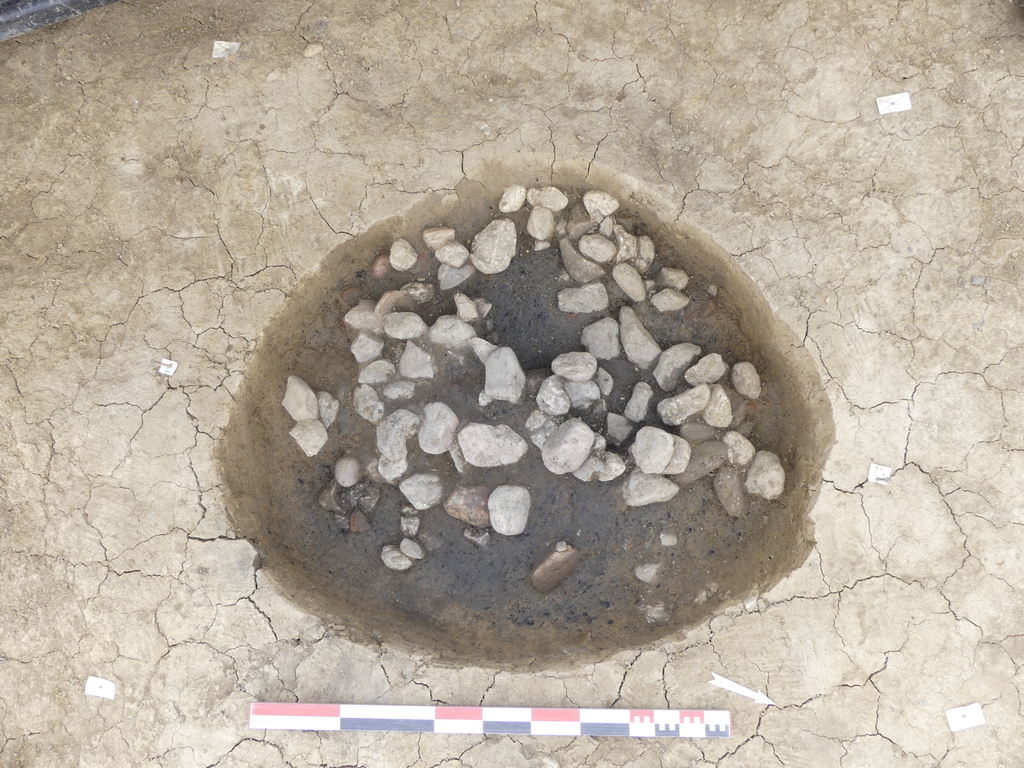

Les périodes d’occupation les plus anciennes, le Néolithique moyen et le Néolithique final, sont attestées par la présence d’une quarantaine de foyers à galets chauffés, bien conservés ou en partie démantelés, et offrant des typologies différentes (fig. 2). Ces structures de combustion, qui ont pu servir à la cuisson d’aliments ou à des activités artisanales, se répartissent indifféremment sur l’ensemble de l’emprise de fouille.

L’âge du Bronze

Dans la partie ouest du site, quelques indices, notamment des fosses aux formes diverses contenant des éléments brûlés (charbons et fragments de terre rubéfiée) se rapportent à l’âge du Bronze ancien et à l’âge du Bronze final (fig. 3). Quelques trous de poteau, trop épars pour que l’on puisse restituer le plan de bâtiments, se situent dans la même zone.

Deux occupations à l’âge du Fer

Un petit noyau d’occupation du premier âge du Fer (autour du VIe s. av. n. è.), représenté par une concentration de trois silos riches en mobilier céramique et des quelques autres structures (fig. 4), est également à signaler dans le secteur oriental. Ils témoignent sans doute de l’existence d’un petit habitat pour cette période.

Enfin, la fin de l’âge du Fer (IIe – Ier s. av. n. è.) est attesté par la découverte d’un fossé indéterminé, d’un autre fossé participant d’un système de drainage de la parcelle et de deux énigmatiques fosses à crémation d’animaux de forme rectangulaire dont l’une a livré les restes quasiment entiers d’un ovin-caprin brûlé (fig. 5).

L’époque contemporaine

La fouille a également permis de mettre en évidence dans la partie nord-est d’anciens fossés de parcellaire transformés en drain, des puisards et un vieux chemin rural, appartenant à l’époque moderne/contemporaine et visibles sur le cadastre napoléonien, ainsi que des ensevelissements de jeunes animaux (fig. 6). Ces éléments sont probablement en lien avec les activités de la ferme voisine, dont l’origine remonte au XVIIe s., et apparaît sous le nom de « Métairie de Saint-Palais » dans les archives.

Les recherches à venir

Pour chaque période, l’étude actuellement en cours se concentre sur le développement spatial des vestiges et sur l’établissement de leur fonction. Il conviendra de déterminer la nature des occupations mises en évidence et leur organisation. En particulier, l’analyse des vestiges devra permettre de préciser s’ils caractérisent un habitat et/ou des zones d’activités (artisanales, agropastorales, etc.).

Selon le potentiel des prélèvements réalisés sur le terrain, il s’agira enfin de restituer le paléoenvironnement et les conditions d’implantation des populations anciennes.