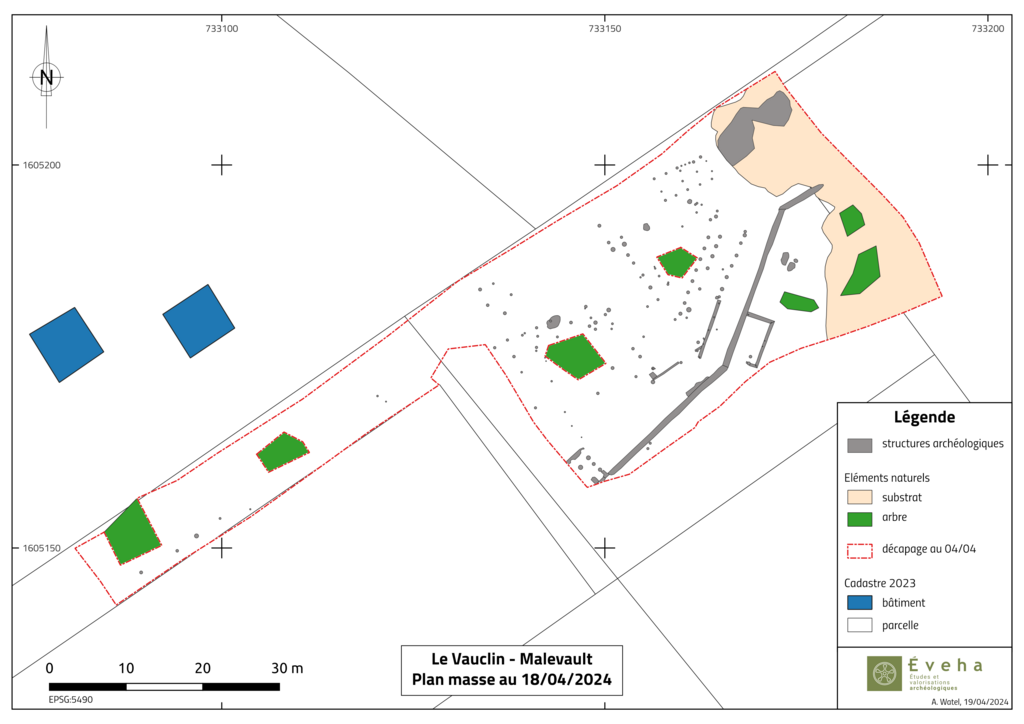

Les fouilles archéologiques menées sur le site de Vauclin (972) – Quartier Mallevault ont été réalisées sous la responsabilité de Guillaume Demeure, dans le cadre du projet d’aménagement porté par V.N.H. La zone de fouille a été divisée en trois secteurs : le premier forme une bande de 10 m de largeur à l’ouest, le secteur 2 couvre la pente du morne et le secteur 3 s’étend sur le replat du morne au sud de la même parcelle. Les investigations archéologiques menées sur ce site ont permis de mettre au jour des vestiges datés des Époques moderne et contemporaine.

Témoignages ténus de la période coloniale

L’étude du secteur 1 laisse apparaître une faible occupation de la zone avec une stratigraphie peu développée et seulement sept structures en creux de petites dimensions. Cinq d’entre elles dessinent un alignement se développant sur 16 m de longueur. Elles apparaissent creusées dans le terrain naturel et se rattachent à la période coloniale, au regard du faible mobilier archéologique retrouvé dans les comblements.

Bâtiments d’Époques moderne et contemporaine

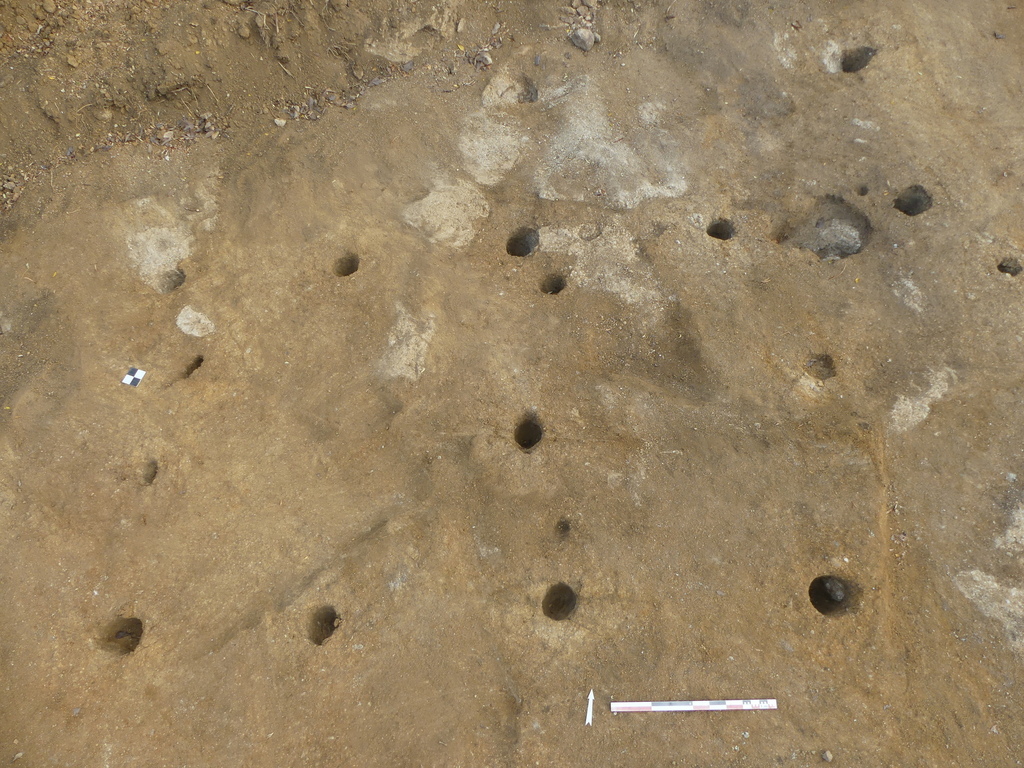

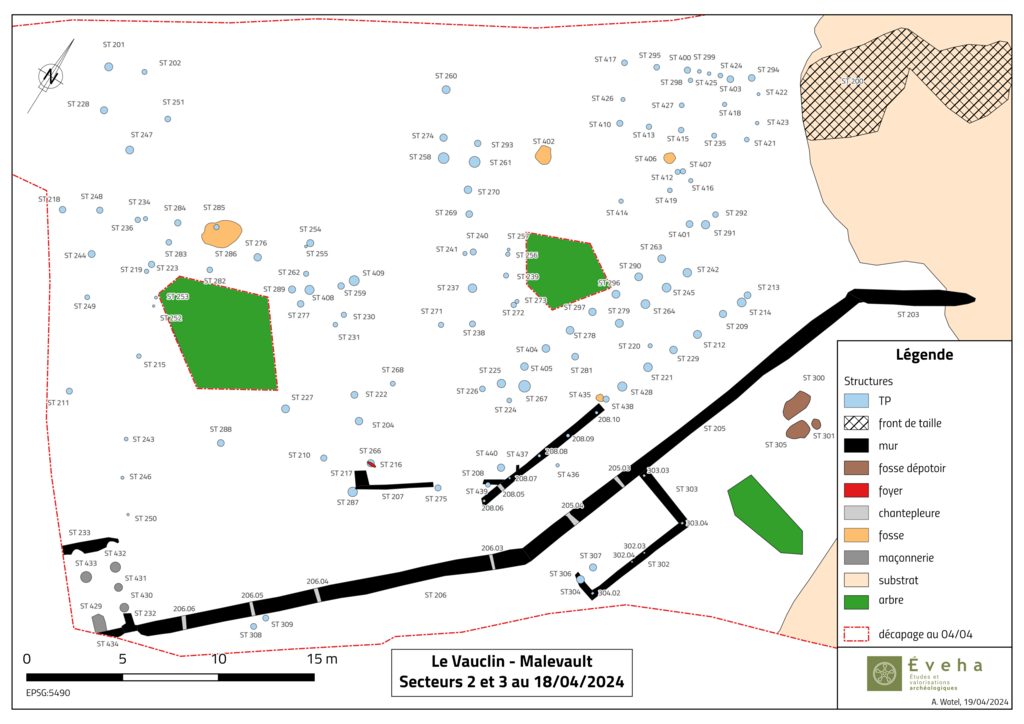

Le secteur 2 est en revanche fortement occupé avec 123 structures en creux dont de très nombreux trous de poteau formant des alignements et des bâtiments (Fig. 2 et 3). L’analyse spatiale et typologique de ces aménagements, qui sera menée en post-fouille, devrait permettre d’affiner la compréhension de l’organisation générale et éventuellement la perception de plusieurs états. Le mobilier recueilli dans les comblements est peu abondant mais comporte notamment des fragments de céramiques sucrières. À cette première occupation, marquée par des aménagements en matériaux périssables, succèdent des constructions en pierre arasées. Ainsi, trois murs épousent la limite du replat sommital et servent d’appui à une série de bâtiment. Le premier se trouve en limite de fouille ouest. Le second est marqué par un mur muni d’empochements (traces d’encoches) pour poteau. Il est donc possible qu’il s’agisse d’un bâtiment semi-ouvert ou encore disposant d’une élévation en matériaux périssables installée sur un mur bahut. Un dépotoir ayant livré du mobilier de la fin du 19e siècle complète les vestiges identifiés ici.

Sur le secteur 3, quelques trous de poteau témoignent de la probable poursuite des structures en creux. De même, un bâtiment adossé à un mur côté sud signale la même évolution que sur le secteur 2 (Fig. 3). Les murs, très peu fondés, sont également équipés d’empochements pour poteau. Il n’y a pas de niveau de sol ou d’occupation conservé. À l’est, plusieurs fosses dépotoirs ont livré un très abondant mobilier postérieur au milieu du 19e siècle (verre, faïence, métal).

Ces vestiges esquissent une occupation des lieux allant du 18e siècle au début du 20e siècle, avec au minimum, trois grandes phases d’aménagement. La première correspond à la mise en place des constructions en matériaux périssables ; les deux suivantes voient le développement d’éléments maçonnés (Fig. 4). L’ensemble est à mettre en lien avec l’ancienne habitation Pinel dont le moulin à vent, encore conservé en élévation, se trouve à seulement quelques dizaines de mètres du site au nord-ouest. L’étude documentaire à venir permettra en outre, d’alimenter la réflexion sur ce site.

Problématiques scientifiques à venir

Le travail de post-fouille cherchera, au-delà de la caractérisation des structures, à saisir l’évolution de l’aménagement de ce secteur de l’habitation. Il est en effet possible que le site corresponde à une partie de l’habitat servile et il s’agira de saisir l’évolution de ce dernier avec notamment la transition entre la période esclavagiste et la période post-abolition. Le lieu a également pu servir pour l’implantation de structures d’exploitations. Enfin, la question de la singularité du lieu se posera au travers de comparaisons avec d’autres sites aux fonctions similaires en Martinique et plus largement aux Antilles.