Les fouilles archéologiques menées sur le site de Vayrac (Lot) – RD720 – Déviation de Vayrac ont été réalisées et dirigées par Karine Raynaud dans le cadre du projet d’aménagement porté par Conseil départemental du Lot (CD46). Les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges datés du Néolithique, de la Protohistoire, de l’Antiquité et de la période gallo-romaine.

Précisions chronologiques et fonctionnelles de l’opération

L’intervention archéologique, prescrite par le service régional de l’Archéologie de la région Occitanie, visait principalement à préciser la chronologie du site et à déterminer sa fonction. Les objectifs devaient permettre de :

- Préciser la nature, la morphologie et la fonction des structures et vestiges découverts, tout en caractérisant l’occupation (activités, fonction, statut, etc.) et l’organisation spatiale des faits archéologiques.

- Déterminer la chronologie des vestiges à l’aide de la chronologie relative (stratigraphie, recoupements), de l’analyse chrono-typologique des objets et de datations absolues, notamment par radiocarbone.

- Caractériser l’occupation du site en étudiant les modes de production agropastoraux et les activités (vivrières, domestiques) si les données le permettaient.

- Documenter l’évolution de l’occupation et comprendre les mécanismes de sa formation en lien avec les structures mises au jour.

- Restituer le paléoenvironnement pour déterminer les conditions naturelles du développement du site et l’impact des activités humaines sur l’environnement.

- Mettre en perspective les résultats obtenus avec les contextes chrono-culturels voisins et les dynamiques de peuplement régionales et extra-régionales.

De la Préhistoire à l’Antiquité

Dans le cadre de la déviation du bourg de Vayrac, et suite aux opérations de diagnostic préalable, une fouille préventive a été prescrite au lieu-dit la Rabanie. Cette intervention, coordonnée par le CD46 s’est déroulée en partenariat avec la société Éveha entre décembre 2021 et janvier 2022.

L’emprise de 3500 m² occupe le bas d’un versant limitant le lit majeur du Maumont qui rejoint le cours de la Dordogne 6 km plus bas. Du fait de la période hivernale, elle s’est trouvée ennoyée et gorgée d’eau sur la majeure partie de la période des fouilles.

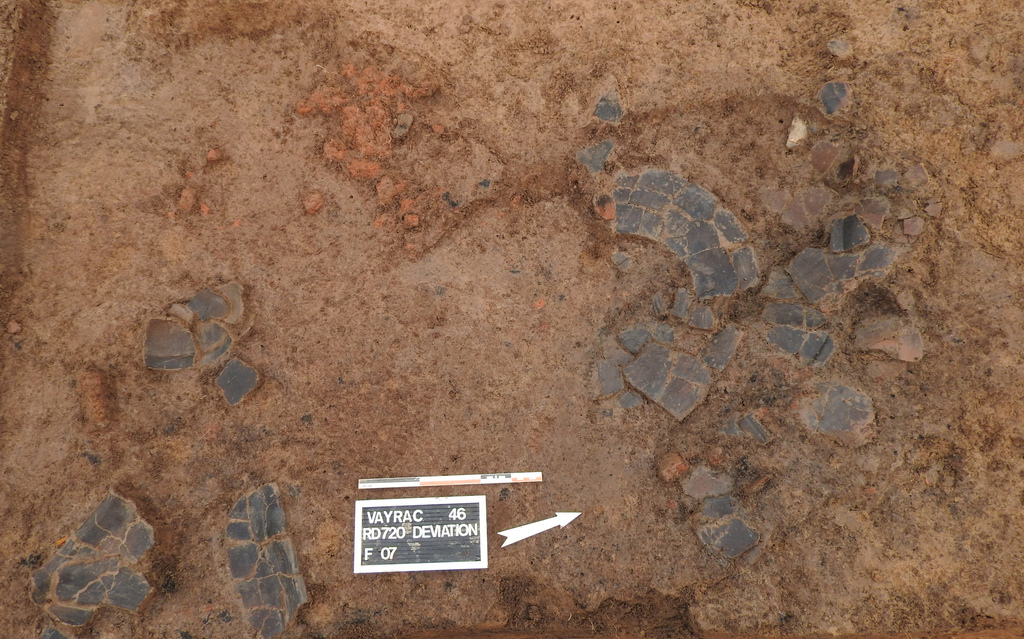

Au stade de la sortie de terrain, il est possible de présenter un premier état des lieux des découvertes archéologiques effectuées durant la fouille. Celle-ci a permis de mettre au jour 100 structures dont une majeure partie est constituée de vestiges archéologiques en creux. En l’état actuel des données, les périodes représentées sont le Néolithique moyen (4750 – 3600 BC), le début du Bronze Final (1350 BC), le premier âge du Fer (800 – 460 BC) et l’Antiquité. La plus ancienne est représentée par un unique piège de chasse à profil en « V », première découverte de ce type dans le département. Cette dernière a pu être datée au 14C du second quart du 4e millénaire, renvoyant donc au Néolithique moyen. Au cours de la Protohistoire, une installation domestique laisse au sol plusieurs trous de poteau sans plan cohérent et quelques fosses riches en mobiliers archéologiques qui constituent notamment un remarquable corpus céramique de la transition Bronze Moyen / début du Bronze final ( 1300-1200 BC). Il s’agirait d’une portion d’habitat dont nous avons une fenêtre de lecture de 1000 m² environ et qui pourrait se prolonger jusqu’à la transition du 2nd au 1er millénaire. Après un cours hiatus d’occupation, les lieux sont réinvestis à des fins d’habitat dans le second quart du premier millénaire, soit la transition entre le premier et le second âge du Fer (460 BC). Une ultime occurrence renvoie à l’exploitation du terrain durant l’Antiquité, et sans doute à l’aménagement de ce bas de versant soumis aux inondations et aux divagations du cours d’eau voisin, le Maumont.

Parmi ces manifestations, aucune n’est de type funéraire. Les occupations documentées sur l’emprise illustrent donc l’évolution d’un bas de versant depuis la Préhistoire récente jusqu’à l’Antiquité, et sont insérées dans une stratigraphie alluviale puis colluviale de nature sableuse, dont la porosité a facilité l’ennoiement des sédiments et a fortement contraint les conditions de fouille et les méthodes d’approche durant cette fouille hivernale.

Une avancée majeure pour la connaissance des occupations de plaine

Globalement, ces découvertes sont la prolongation de celles évoquées lors de l’opération de diagnostic. En dépit des conditions de fouille très défavorables, certaines sont inédites et viennent avantageusement documenter un contexte archéologique encore peu fourni pour les occupations de plaine ou de plein air dans le département, traditionnellement plus investi par la recherche autour des sites d’abris ou de hauteur. Les études du mobilier ainsi que des données récoltées se poursuivent actuellement et permettront d’affiner nos connaissances de ce site et de ses occupations.