Des fouilles archéologiques ont été menées à Valence (26) dans la partie nord-est de la ville antique, au 4 place Louis le Cardonnel, en vue de la construction d’un EHPAD. Elles se sont déroulées en deux phases, dirigées d’une part par Yannick Teyssonneyre pour la tranche ferme et d’autre part par Isabelle Bouchez pour la tranche conditionnelle. Sept états d’occupation se développent entre l’époque tardo-républicaine (50-30 av. J.-C.) et l’époque contemporaine.

L’Antiquité et sa riche domus

Les premiers vestiges concordent avec l’installation de la colonie de Valentia dans les années 50-30 av. J.-C. Ils se constituent de bâtiments domestiques construits en terre et bois associés à des fosses de déchets. Leur démolition semble avoir été causée par un incendie comme le montre une épaisse couche rougeâtre mêlant briques de terre crue brûlées et charbons.

Une large voie est-ouest en galets bordée de trottoirs aurait été empruntée du 1er au 4e s. ap. J.-C. Un système de canalisations en tuiles plates mène à un bassin de récupération rectangulaire profondément fondé dans la voie. Au nord de la voie ont été retrouvés les restes d’une domus plusieurs fois restructurée au cours du Haut-Empire. Contre elle, un premier portique en bois peut être restitué, remplacé plus tard par un portique maçonné avec des colonnes en quart-de-rond. D’autre part, un hypocauste avec ses pilettes (système de chauffage par le sol) et son praefurnium (chambre de chauffe) ont été exhumés. À l’est, l’îlot antique se compose d’au moins quatre pièces qui pourraient dater du changement d’ère (fin 1er s. av.-début 1er s. ap. J.-C.). Des restructurations de l’habitat sont mises en évidence jusqu’à l’Antiquité tardive (3e-5e s. ap. J.-C.) avec notamment le rehaussement des niveaux de sol à l’aide d’un terrazzo (sol de béton romain) au 3e s. Dans l’îlot est, a aussi été mise au jour une nouvelle occupation plus modeste, constituée de lieux de stockage domestiques comme en témoignent les restes d’amphores à huile et de dolia (grands vases de stockage) remployés et enterrés.

Le Moyen Âge et son espace funéraire

Au haut Moyen-Âge, le site est nivelé par un important apport de remblais. C’est ensuite au 12e s. que se met en place le cimetière paroissial de l’église Saint-Jean. La fouille n’en a dégagé que la partie nord sur une surface de 85 m². Celui-là a été utilisé jusqu’au premier tiers du 18e s., période à laquelle l’évêque de Valence interdit les inhumations à l’intérieur de la ville. Le cimetière se développe densément sur six à huit niveaux avec plus de 400 inhumations. La plupart des individus sont inhumés en pleine terre mais la découverte de clous et de quelques fragments de planches en bois témoigne de la présence de cercueils. Les sépultures sont essentiellement individuelles et pauvres en mobilier (quelques anneaux, une ampoule en verre) mais cinq dépôts simultanés, contenant de 2 à 4 sujets, ont été retrouvés. En dehors du cimetière, les vestiges médiévaux comptent des fosses-silos comblées de déchets domestiques et des structures hydrauliques sans doute liées à l’entretien de terres agricoles.

De nombreux vestiges aux Époques moderne et contemporaine

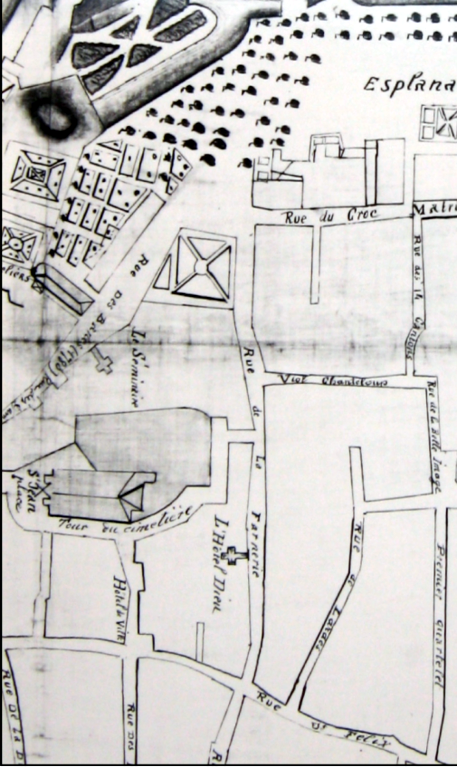

Au 16e s. s’implante un séminaire dont les grandes pièces voûtées ont été conservées en sous-sol. Celui-ci aurait fonctionné jusqu’à la Révolution. Un collège s’adjoint au séminaire au 17e s., fondé en janvier 1639 par l’évêque de Valence, Charles Jacques de Gelas de Leberon. Ce dernier comprenait notamment des salles de classe, un vestibule et des cuisines. Plus au nord, un bassin ou une citerne a été découvert, en lien probable avec l’occupation du séminaire, tandis qu’au sud se trouve une cuve de fonction incertaine, peut-être une fosse septique ou une citerne. Une seconde cuve de fonction indéterminée est associée à des objets datant du début du 20e siècle, tandis qu’au nord se trouvent une bibliothèque et un musée administrés par un même conservateur à partir de 1835. Ces vestiges sont corroborés par des données textuelles, notamment sur l’évolution des bâtiments au cours de la Révolution et au début du 19e siècle, où le séminaire est réaménagé en collège de première classe et utilisé à des fins militaires avant de redevenir un collège avec une école de musique.

À l’exception de la bibliothèque et du musée, tous les bâtiments du séminaire et du collège sont démolis en 1905. L’emplacement reste vacant jusqu’en 1914, lorsque la municipalité lance un premier appel d’offres pour la construction de la salle des fêtes, dont les travaux ne commencent qu’en 1924. La mise en place du réseau d’égouts est un préalable à cette construction, avec des tranchées profondes et des regards massifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’emplacement est équipé pour la défense passive, comprenant un abri anti-aérien déjà identifié lors du diagnostic initial, ainsi qu’une citerne métallique et des cuves maçonnées pour stocker du carburant et des équipements dans l’abri.

Les études du mobilier ainsi que des données récoltées se poursuivent actuellement et permettront d’affiner nos connaissances de ce site et de son occupation au cours des siècles. L’évolution de l’occupation antique, la caractérisation des terres noires médiévales ou la détermination du mode de gestion du cimetière et l’évolution de ses limites au cours du temps sont autant de points auxquels les études de post-fouille permettront sans aucun doute de répondre.